8月20日是世界蚊子日。这个日子的设定显然不是出于对蚊子的热爱或保护,而是纪念英国医生罗纳德·罗斯爵士在1897年的重大发现——疟疾是通过雌性按蚊在人与人之间传播。希望借此提高公众对疟疾以及其它蚊子传播疾病的意识。

罗斯爵士的发现不仅帮人类精准定位了蚊子的角色:这个一生只有短短不足一月的生物,不只是恼人的“微型吸血鬼”,更是杀人于无形的“疾病传播媒介”。

也由此帮我们找到了应对的基本操作:从几千年来困扰我们的疟疾、近几年来全球爆发的登革热到今年在广东省多地突发的基孔肯雅热,所有的防治措施都是清积水、灭成蚊、防叮咬——没有积水就没有蚊虫孳生,没有蚊虫就没有基孔肯雅热的传播。

根据广东省疾控中心的最新数据,自2025年8月10日0时至8月16日24时,广东省新增报告830例基孔肯雅热本地个案,而重灾区佛山,疫情已从高峰期的每天600多例,稳步下降到每天100例以内。

不过,人类与蚊子的“相爱(主要是它‘爱’我们)相杀”很难真正结束,这既是一个自然界难题,针对它的灭绝将引发难以预料的生态灾难,也是生物科技需要攀登的高峰,同时更是一个片商机勃勃的高增长蓝海。

在今天这个特殊的日子,我们不妨聊一聊蚊子,在对它严防死守的同时,多一些“知己知彼”。

基本介绍

8月20日是世界蚊子日,设立这个日子是为了提高公众对疟疾以及其它蚊子传播疾病的意识。

世界蚊子日,不是为了“纪念”蚊子,而是提醒人们注意蚊子是传播疾病,特别是疟疾的重要媒介之一。

1897年8月20日,印度加尔各答,英国微生物学家罗纳德·罗斯爵士如平日一样待在自己简陋的实验室中,专心致志地研究着面前一群带有致命疟原虫的蚊子。突然,罗斯爵士身子一颤:他终于打开了人类了解疟疾及其传播途径的大门!

尽管迄今为止,人类还是没有找到很好的疟疾疫苗,但罗斯爵士的研究让我们知道,远离蚊子的叮咬是最直接、有效的办法。

蚊子,属于昆虫纲,双翅目,蚊科,是一种具有刺吸式口器的纤小飞虫。据有关资料显示,在1.7亿年前的侏罗纪就已经演化出蚊子的始祖。而最早的化石证据则发现于白垩纪的岩层当中,大约有现存种类的三倍大。最初演化出蚊子的区域是在现今的南美洲,接着逐渐往北迁徙到劳亚古陆,接着再度往南迁徙到热带地区。除南极洲外各大陆皆有蚊子的分布,全球约有3000种及亚种,我国有15属33种及亚种。

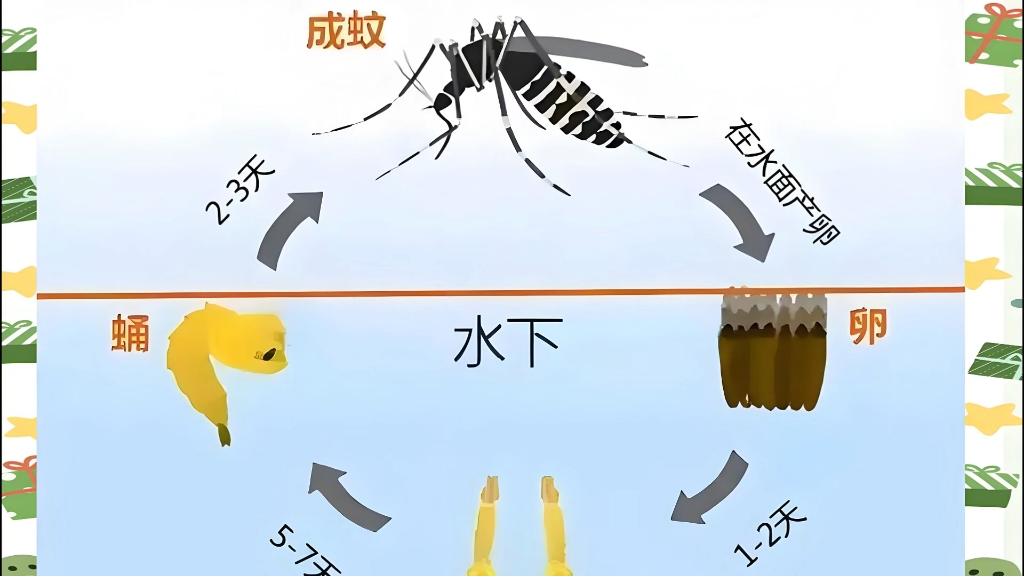

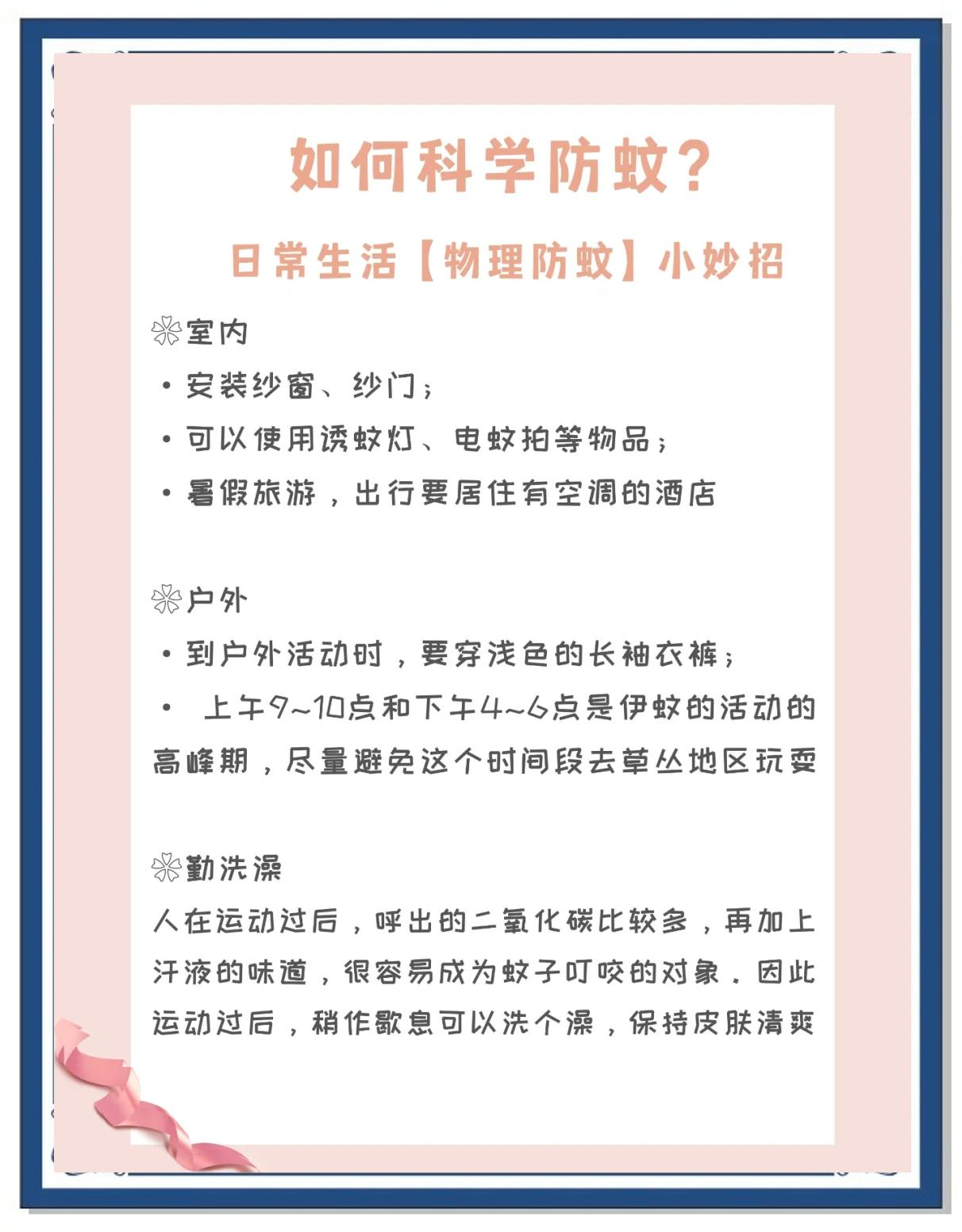

蚊子的一生经过卵,幼虫(孑孓),蛹、成虫四个时期。蚊喜欢把卵产在清水中,如小河水,雨水洼、水塘、池沼、稻田及山涧流水等处;在温暖的季节里,卵大约三天就可孵化为孑孓并开始吃水里生长的极小的微生物及原生动物等。它们靠着身体尾端的两个气孔靠近水面吸取空气。孑孓经过蜕皮,最后停止吃东西、活动减少而变为蛹。大约两三天后,蛹又来到水面蜕去皮而羽化为成虫飞出来。雌雄交配大多在清晨或傍晚,先是雄蚊围绕矮树顶,屋檐、窗口或空旷处成群结队地飞,雌蚊看准机会加入队伍,在飞行中很快进行交配。雄蚊只吸草汁,花蜜过活,不吸血。雌蚊在交配后必须吸血(人或动物的血)卵才能发育成熟,所以只有雌蚊才能传播疾病。雌蚊饱吸一次血能产一次卵,一生可产卵六至八次,每次200-300粒,所以早期消灭一只蚊子,等于消灭了几百只,上千只。知道蚊子的生活史与繁殖场所是很重要的,我们可以应用这些知识大力灭蚊。如果没有积水,蚊子就无法生存,治理或改造孳生地是防蚊的治本措施。蚊子的幼虫最易扑灭,因为孑孓必须生活在水中,如能填平低地,疏导积水,经常清理存水的器皿,孑孓无处生存,灭蚊就一定会收到好效果。

只有雌蚊才吸血,而雄性则吸食植物的汁液。雄蚊触角呈丝状,触角毛一般比雌蚊浓密,口器退化,它们的食物都是花蜜和植物汁液。雌蚊因繁殖需要,在繁殖前雌蚊需要叮咬动物以吸食血液来促进内卵发育成熟,繁衍后代。蚊子每次叮咬吸吮大约五千分之一毫升的鲜血,每次饱餐一顿之后,通常是在出生地2公里范围内活动,不过最远活动距离可达180公里。

头号杀手

关于蚊子,最出人意料也最出圈的数据要数比尔·盖茨的那张“Killer”排行榜。

2014年4月,在他的个人博客上,他分享了一张图,图上显示,与令人畏惧的肉食动物鲨鱼、狼、狮子相比,蚊子每年致死的人类数量在72.5万位列榜首,其次是人类自己,47.5万。

叮咬人时,蚊子会刺穿人的皮肤,同时将唾液注入引起人体免疫反应,这是我们感到瘙痒的原因。

而当它叮咬了某种虫媒病原体感染者时,就可能会获取相应病原体,在下一次叮咬时,可能会将病原体随着唾液注入他人身体。

在这一过程中,蚊子扮演的并不是简单的“搬运工”角色,而是起到了“放大器”或“培养皿”的作用,一些病原体会在蚊子体内存活并增殖,随着它们的唾液进入到人体。

蚊子能传播超过15种人类疾病,与人类健康关系密切的常见蚊子,有库蚊属(家蚊属)、按蚊属(疟蚊属)和伊蚊属(黑斑蚊属),时至今日,这些蚊子传播的疾病有不少还在流行,如流行性乙型脑炎、疟疾、登革热、基孔肯雅热、寨卡病毒等。

叮咬与传播的过程隐秘且日常,若不花心力刻意防护,很难做到彻底杜绝。

正因如此,比尔·盖茨才会感慨:“蚊子造成的死亡人数确实令人震惊。除了战争时期人与人之间的冲突外,大多数年份,蚊子都是赢家。”

实际上,并不是所有的蚊子都致命或致病。在全球已知的千千万个蚊科种类中,仅有200种左右吸食人血,只有数十种会携带有效的病原体载体。而且大部分蚊子都是素食主义者,吸食花蜜、植物汁液或果汁为食。而且,吸血的蚊子仅局限在雌性蚊虫,用于产卵,雄蚊则终其一生都只吸花蜜不吸血。

在漫长的历史长河里,蚊子大都处于食物链的底端,它和它的虫卵是鸟类、鱼类和其他昆虫的食物,甚至能左右动物的迁徙。

据《自然》杂志《没有蚊子的世界》一文介绍,如果没有蚊子,过半的候鸟预计将因此消失。也有一些科学家称,假如蚊子被灭绝后,或被蠓科等其他类群所取代,而后者叮吸人血对人类的影响将更为恶劣。

但蚊子对人类的危害和造成的损失,让两者之间的关系只能“以偏概全”。

灭蚊简史

《命运之痒——蚊子如何塑造人类历史》一书考据,大约8000多年前,进入农耕文明的人类逐水而居,由此闯入了蚊子的栖息地,并与之爆发正面冲突。

疟疾是我们与蚊子之间持续时间最长、战况最复杂的冲突之一,也是蚊子成为人类“头号杀手”的主要原因。世界卫生组织的数据显示,2020年,全球有超过2亿4000万人感染疟疾,直到2023年,疟疾每年依然导致近60万人类死亡。

所谓疟疾,是一种经蚊叮咬感染疟原虫所引起的蚊媒传染病,主要表现为周期性规律发作的全身发冷、发热、多汗,可引起贫血和脾肿大,严重可致死亡。

我国与疟疾的斗争,可追溯到4700多年前。在《黄帝内经》中有专门论述疟疾的《疟论篇》,人们还总结了治疗疟疾的药方:“青蒿一握,以水二升渍,绞取汁,尽服之”。

药方中的青蒿,到上个世纪70年代,被屠呦呦成功提取出青蒿素,最终成为国际抗疟疾主流药物,她也因此荣获2015年诺贝尔生理学或医学奖。

人蚊大战

在我国,以家庭为最小战斗单位,对蚊子的盯防战,已“润物细无声”,成为一种寻常,由此催生了百亿规模的驱蚊经济。

综合灼识咨询与全拓数据的分析,驱蚊杀虫市场已经跨入百亿级别,零售额由2015年的62.09亿元增至2022年的104.33亿元,年均复合增长率为7.69%,预计2024年市场零售额达120.06亿元。

但一个简单的关键词下,是琳琅满目的商品和挑花眼的消费者。

这些年,驱蚊已经从传统的蚊帐、纱窗、蚊香(液)、驱蚊水(喷雾)扩展出了数十条细分赛道,其中一个典型特征是驱蚊从屋内走到了户外。

2023年露营经济、飞盘经济火热,但增长最快的品类赛道既不是露营产品也不是飞盘,而是“驱蚊”。

从驱蚊手环、驱蚊灯、驱蚊贴,到艾草棒、野外驱蚊液,再到户外驱蚊灯,每一个品类下都有十几款产品供君挑选,从几毛钱到几千元,不同的价格梯度,令人无法单纯通过价格区分出好坏。

叮咬指数

不过,在世卫组织的眼中,针对预防蚊虫传染病的重中之重“病媒控制”,不单单只能依靠喷洒杀虫剂或生物灭蚊,而应该采取跨部门统一行动,尤其需要卫生部门与城市规划者通力合作。

换言之,城市管理者,是从源头消灭蚊虫的主要推动者。

尽管陌生的基孔肯雅热打了广东地区一个措手不及,但其实每年夏季,预防登革热都是珠三角地区的重要任务:社区会马不停蹄做防蚊知识的科普,相关小队在小区内寻找积水并消除,在公园等公共场所,向池塘投放“食蚊鱼”,在路边安装灭蚊灯,都早已是常规操作。

结语

有趣的是,在和蚊子初次遭遇的1000年后,人类的基因,曾以”自损八百,伤敌一千”的形式,对疟疾产生了响应,但最终效果微乎其微。

历史经验看,最强的响应显然并不在身体内,而在于人类社会制度和技术的变革。从罗斯爵士到“蚊子”工厂,跨越100多年的世界蚊子日或许还在提醒我们另一件事:人蚊战争的本质是文明的标尺,而一切同文明的发展一样,并没有一劳永逸的结局。

来源: 宁波科学探索中心

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

宁波科学探索中心

宁波科学探索中心