会食聚餐的历史比不上分餐制。在古代,分餐制被视为进步的表现,至少有别于上古人的茹毛饮血和群而聚之的饮食方式。据学者王仁湘在《往古的滋味》中考证,会食聚餐的方式和传统“并不像我们想象的那么古老,存在时间也就是一千年多一点。比这更古老的传统倒是优良很多,那是地道的分餐方式”。王仁湘认为,分餐制“曾实行了至少三千年”,并寻到不少证据。

分餐制自古有之

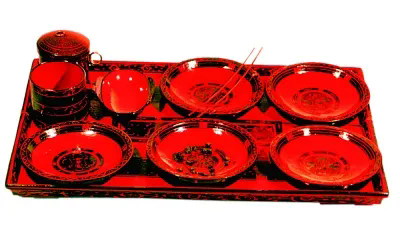

从《史记》等史籍中看,分餐制在春秋战国时已普遍实行。那时士大夫,如孟尝君、春申君、信陵君等有蓄养食客的习惯。为证明自己礼贤下士,一视同仁,敬重人才,他们无论是雄辩纵横天下的人,身怀绝技的侠客、勇夫,还是“鸡鸣狗盗之徒”,在饮食中都能平等对待。无论贵贱高低,都与主人吃一样的饭菜。为此,分餐制应运而生。古时没有高桌大椅,更没有圆桌,人们席地而坐,筵席、宴席、酒席的“席”便由此而来。每人一个小食案,主人与食客各食用自己的那一份,互不干扰。饭菜在质量、数量上一致,人人平等。

湖南长沙出土的汉代漆食案

在我国封建社会,历朝历代都要举行科举考试,除定期会试外,有时逢国家重要庆典、新皇登基、皇帝生日等也举行会试,称“恩科状元”、“恩科进士”等等。当会试结束发榜之后,朝廷为表示对新科进士的祝贺和表彰,要在皇宫中举行庆祝宴会,皇帝也要亲自参加,史称“琼林宴”。“琼林宴”是皇家主办的“国宴”,而盛于唐代的“烧尾宴”则是获得荣升的官员为皇帝和“主考大人”敬献的宴席。所谓“烧尾宴”源自鲤鱼跳龙门的神话传说。从史料中看,“烧尾宴”是唐中宗时代的韦巨源“拜官”之后兴起的。“烧尾宴”是豪华大宴,水陆八珍,尽皆入馔,各种烹调原料达五十余种。

历史上的“琼林宴”和“烧尾宴”是中国美食文化史的插曲,但这两个大规模、高档次的宴会,在形式上继承了古代的分餐制,只是宴饮者面前不再是食案而是桌子,一人或二三人一桌,每人有一份自己的菜肴来自享,也不存在主人出来布菜、分菜的场面,但仍其乐融融。

古时“分餐制”受器具限制

饮食方式与社会、经济的发展关系重大,唐代之前不但没有高桌大椅,而且菜肴品种较少,使会食聚餐缺少物质条件而难以实行。古人吃饭时用的大餐具,如鼎,是摆不上桌面的,只能由役人将鼎中的食物一份份盛出来,这亦是分餐制的表现,并由此产生了“列鼎而食”的典故。

器具对“分餐制”的影响是显而易见的。就春秋战国时期的青铜器而言,从功能看,可划分为食器、酒器、水器、量器、乐器、兵器、工具、车马器等几大类,各类下又缀以数个至十数个品种,可谓蔚然大观。

唐代韦氏家族墓中的壁画《野宴图》(局部)

据考证,分餐制在晚唐时才式微,而会食聚餐的方式在宋代才传将下来,并流传至今。宋朝之前一直是采用分餐制的,大家席地而坐,一人一张小桌子。不过,在唐代出现了高椅大桌,大约从唐代后期开始,已有围坐于高椅大桌的会食。从唐代壁画《野宴图》可以看出,画中人物不是坐在椅子上,还是坐在传统的木榻上。那时候的人还不习惯坐着的时候把脚放在地上,因此还保留着盘腿的习俗,这正处于分餐制向合餐制的变化过程中。无论在宫内或是民间,家具的变革引起了社会生活的许多变化,也直接影响了饮食方式的变化。分餐向合餐的转变,没有这场家具变革是不可能完成的。

南唐顾闳中绘《韩熙载夜宴图》(局部)

合餐制的真正发展是宋朝,由于椅子普及,大家一起围着桌子吃饭的条件有了,所以围着桌子吃饭的增多了。宋朝的中后期,慢慢的就发展成了我们今天的一家子人坐在一起吃饭,菜也是大家一起在一个盘子里面夹。

来源: 北京晚报、光明日报

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中国城市规划学会

中国城市规划学会