(8月19日)出伏,三伏天结束。

今年三伏从7月20日持续至8月18日,为期30天,虽为“短版三伏”,但热得十分突出。据中国天气网统计,今年三伏,全国平均气温达23.21℃,仅次于2024年的23.24℃,为史上第二热。

虽说出伏了,但北京仍多雨。气象部门表示,“强降水+强对流”的模式持续,预计今天夜间,降雨将自西向东再次加强,全市有中到大雨,部分地区有暴雨,个别点位可达大暴雨,伴有雷电,短时雨强较大,局地伴七八级短时大风。明后两天,雷阵雨继续控场,22日到下周,天气以多云到阴为主,23日至24日仍有阵雨或雷阵雨天气。

今年为什么这么热

从省区市平均气温来看,今年三伏期间多地经历了同期少见的炎热,陕西、西藏为同期最热,四川、河南、山西为同期第二热,甘肃、山东、河北为同期第三热。

图源:中国天气网

南北方多地高温日数破纪录,100多个国家级气象观测站高温日数为历史同期最多。其中四川甘洛24天、陕西勉县23天、湖北宜城23天、河南漯河22天、陕西兴平22天、河南舞阳21天、山东曲阜22天、山东泗水21天,均打破历史同期高温日数最多纪录,上述地区常年同期高温日数仅有个位数。大城市中,重庆、南昌、武汉和西安今年三伏期间高温日数也达到了20天以上。

为何今年三伏高温如此突出?中国天气网气象分析师唐晓静介绍,今年三伏期间,副热带高压位置偏北、偏强,北界达华北中部,西界在四川盆地,在副热带高压控制下,盛行下沉气流,空气增温强烈,往往持续晴热,因此导致今年三伏高温范围广泛、强度强盛、持续时间长。

热在三伏,为什么?

要了解“三伏天”炎热的问题,需要了解四季变化的原因。

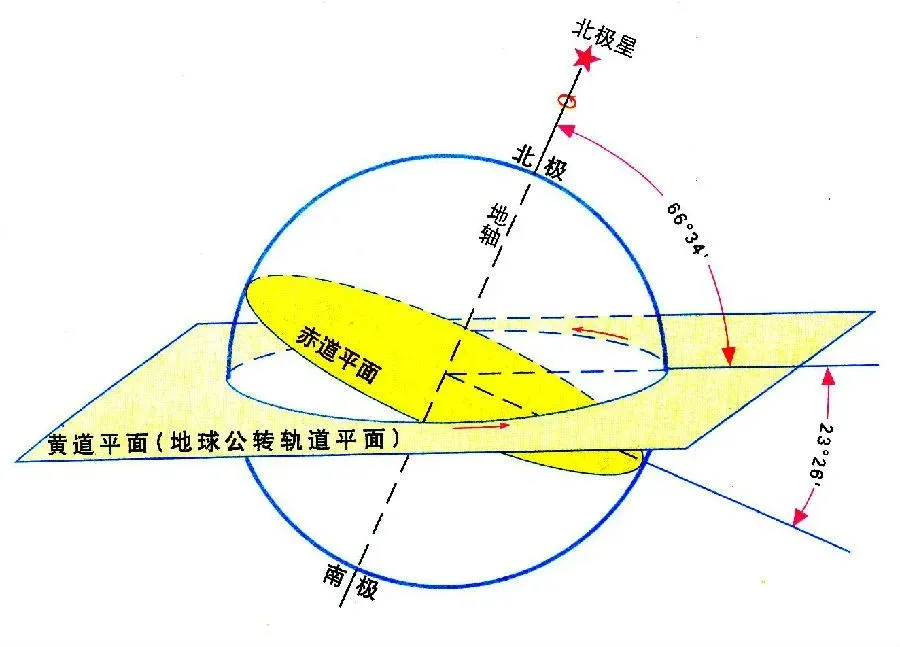

这一切的根源在于地球的轨道特征。地球围绕太阳公转的同时,也在围绕地轴自转。地球围绕太阳公转的轨道面叫做黄道面,过地心且与地轴垂直的平面叫赤道面,这两个平面目前有一个23°26′的交角,叫做黄赤夹角。

正是这个交角的存在,使得一年当中,随着地球位于轨道的不同位置,太阳的直射点在地球的南北纬23°26′之间移动。

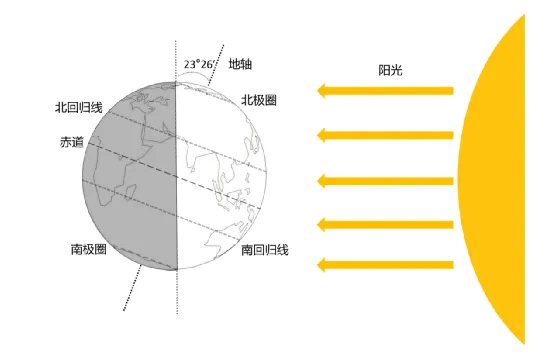

当太阳照射到北纬23°26′(北回归线)时称之为夏至;照射到南纬23°26′(南回归线)时为冬至,照射到赤道时为春分/秋分。

夏至时太阳辐射示意图 图源:科普中国

夏至时,北半球白天的太阳高度大,日照时间长。以南京地区为例,夏至日,中午太阳高度约为82度,白天时长有14小时15分。

对比冬至日,中午太阳高度约为35度,白天时长仅有10小时04分。因此夏至时地表单位面积获得的太阳辐射能量最多,约为冬至日时的三倍,并且纬度越高这个比值越大。接收太阳辐射的多少正是四季变化的主要原因。

但是,北半球最热的时间并不是在夏至,而是夏至之后的一段时间。因为气温的变化还受地表热量收支平衡的影响。

一般夏至后的一段时间里,地面吸收的热量仍大于它所放出的热量,地面温度持续升高,这段时间差不多正好对应传统历法里“三伏”这段时间,因此造就了北半球“三伏天”的炎热。

这之后,地面放出的热量大于地面吸收的热量,气温才逐渐降低。

当然,对于局部地区来讲,大气环流、海陆差异、地形因素、天气情况等都是影响气温的因素,最热的时候也并非与‘三伏’日期相对应。

当前离太阳最远,为什么最热?

在北半球最酷热的盛夏,我们脚下的地球,正运行在距离太阳最遥远的轨道点上,日地距离约为1.521亿公里。

在滴水成冰的1月初,地球却又运行在离太阳最近的近日点,距离约1.471亿公里。

两者之间,存在约500万公里的距离差,换句话说,太阳光从远日点传到地球,比近日点要多花约16秒半的时间。根据物理定律,单位面积接收到的辐射能量与距离的平方成反比。计算表明,地球在远日点接收到的太阳能量,要比在近日点时少大约6.5%。

这就奇怪了:我们离太阳最远的时候,天气最炎热;离太阳最近的时候,天气却最寒冷。可见,日地距离并非季节温度的主导变量。那么,真正掌控地球寒暑变迁的又是什么呢?

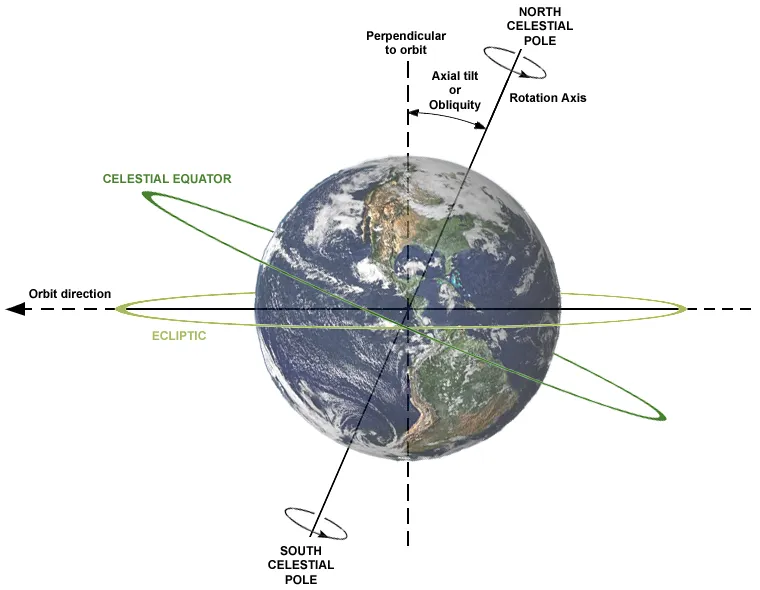

解开谜团的关键——地轴倾角。

答案,其实早在中学地理课本中就出现过:地球的季节变化,主要由地轴的倾斜引起,而非与太阳的距离。

地轴倾角,是指地球自转轴与其轨道轴之间的交角,约为23度26分 图源:中科院物理所

没错,地球的自转轴并不是垂直于其公转轨道平面的,而是始终保持着大约23度26分的倾斜。这一倾斜,看似微不足道,却深刻地改变了阳光照射地球的方式,也就成了四季轮转、气温起伏的根本原因。

球公转轨道面与赤道面的交角,同为23度26分 图源:中科院物理所

首先,地轴的倾斜,恰好决定了不同季节里太阳照射到地面的角度。

在北半球的夏季,地球的北极朝向太阳倾斜。正午的太阳高悬天空,太阳高度角大,在北回归线附近,阳光近乎直射大地。能量高度集中,地表和大气被高效加热。

而到了冬季,在北回归线以北地区,太阳光以一个很小的角度斜射而来,能量被极大分散,加热效率大打折扣。

以北京为例,夏至正午的太阳光所传递的热量强度,是冬至正午的三倍以上。这种由照射角度带来的巨大差异,是形成冬冷夏热的首要原因。

因此,夏季的高气温,是“高效率加热”与“长时间加热”双重效应叠加的结果。 这两大主导因素所产生的巨大影响,完全压倒了因日地距离变远而带来的那一点微弱的能量衰减。

来源: 中国天气网、中科院物理所、科普中国

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

北京科协

北京科协