出品:科普中国

作者:郑胜杰(计算与神经系统学博士生)

监制:中国科普博览

2025年7月15日5时34分,中国天舟九号货运飞船成功发射,奔赴中国空间站。这次任务搭载了一位极其特殊的“乘客”——一张大小仅如信用卡的“脑类器官芯片”。这个由中国科学院大连化学物理研究所研发的国际前沿装置,将在太空环境中开展前所未有的脑科学研究。

天舟九号货运飞船上搭载的脑类器官芯片

(图片来源:央视新闻)

那么,这个神奇的“脑类器官芯片”究竟是什么?它能用来研究哪些科学问题?为什么还要将它送上太空进行研究?本篇文章,我们一起解析这个“微型大脑”的原理与研究价值。

“迷你大脑”及其构建的奥秘

想象一下,从一小块皮肤上提取的细胞,经过科学家的精心“重编程”,就能变身为具有无限潜能的诱导多能干细胞(iPSC)。这些神奇的细胞,在特制的“微型生态箱”里培养一段时间后,竟能自发组织、生长、分化,最终形成一个微缩版的人脑结构——这就是被誉为现代生物医学革命性工具的“脑类器官”(Cerebral Organoid)。

这项突破始于2013年。奥地利科学家Madeline Lancaster的团队首次在旋转培养体系中,成功诱导人类干细胞自发形成了结构复杂的“迷你大脑”。这些米粒大小的组织,虽然远不及拥有860亿神经元的真实人脑,却奇迹般地包含了多个脑区的雏形、活跃的神经元和初步的分层结构,能够重现胎儿期大脑发育的关键特征。这标志着人类在实验室里模拟大脑发育的梦想,迈出了坚实的第一步。

脑类器官

(图片来源:维基百科)

那么,脑类器官具体是如何培育出来的呢?通常,它的起点是诱导性多能干细胞(iPSC)。科学家可以从志愿者捐赠的皮肤或血液样本中轻松获取普通细胞,通过特定技术将其重编程为诱导性多能干细胞。随后,这些细胞被置于精心配制的培养液中,模拟胚胎发育的微环境。

培育过程的关键在于三维培养技术:不同于传统的扁平培养皿,这些细胞被包裹在特殊的凝胶基质中,并被放置在不断旋转的小型生物反应器里。这种环境更接近体内条件,促使细胞自我组织、相互通信。它们会自发分化出神经元、星形胶质细胞等多种脑细胞类型,并像搭积木一样,逐步构建出类似大脑皮层的分层结构。

脑类器官的应用:在培养皿中“再现”疾病

培育出了脑类器官,可以用来做什么呢?其中最令人震撼的应用之一,是直接在培养皿中“重建”人类脑部疾病,特别是那些难以在动物模型中完美复现的神经发育障碍。

2015-2016年,寨卡病毒(Zika virus)在美洲大范围爆发。当时还有一个令人心碎的现象:许多感染了寨卡病毒的孕妇,生下的婴儿出现了严重的小头畸形症(Microcephaly),大脑发育严重受损。但病毒究竟是如何导致这种后果的?当时科学界急需确凿的证据。

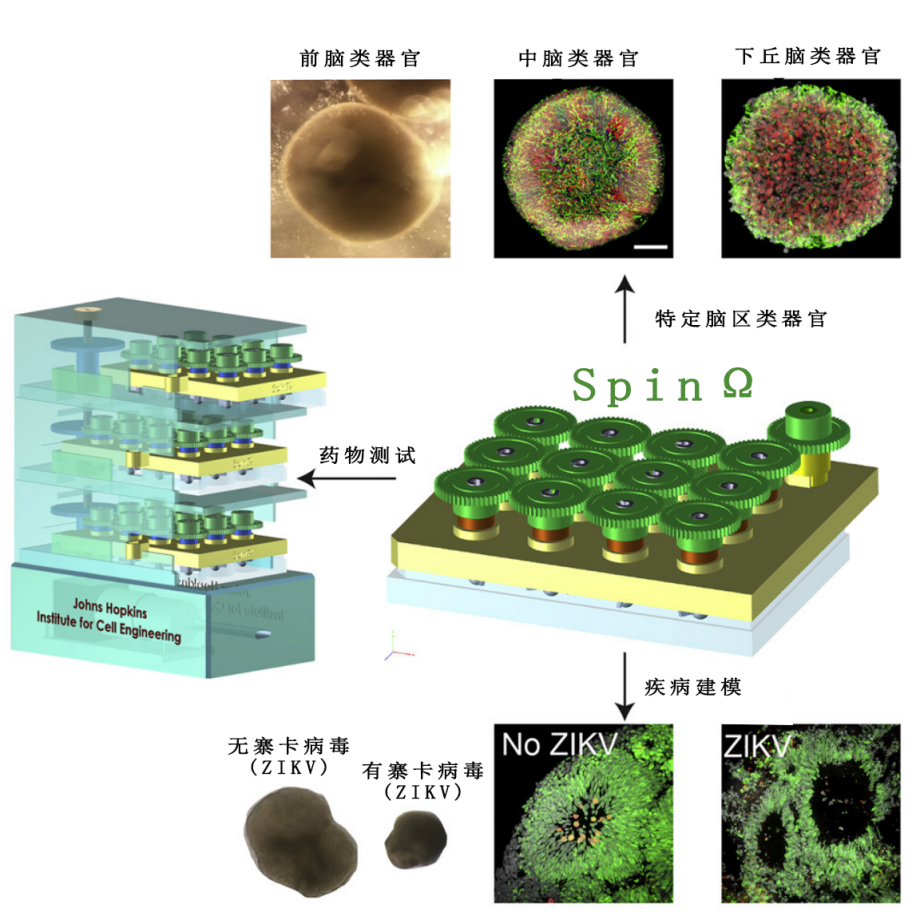

2016年,美国约翰霍普金斯大学医学院的研究团队,利用脑类器官技术给出了关键答案。他们使用了一种革命性的工具——低成本、易操作的3D打印小型旋转生物反应器(SpinΩ),高效地培养出包含前脑、中脑、下丘脑等多种脑区结构、具有清晰分层的人类脑类器官。

SpinΩ功能示意图

(图片来源:参考文献[1])

研究人员将寨卡病毒注入这些正在发育的类器官。借助这个强大的模型,他们首次直观地观察到:寨卡病毒会精准攻击一类对大脑发育至关重要的细胞——神经祖细胞(尤其是放射状胶质细胞)。病毒导致这些“建筑工”细胞大量死亡,严重破坏了脑组织的正常构建过程,最终导致类器官皮层变薄、整体尺寸显著缩小,完美模拟了临床上的小头畸形症状。

这项发表在期刊《Cell》上的研究,为寨卡病毒与小头畸形的直接关联提供了强有力的实验证据。这种“在培养皿中重建疾病”的方法,为研究病毒如何破坏胎儿大脑发育打开了新大门,也为未来开发抗病毒药物和疫苗提供了至关重要的可视化研究平台。

超越结构:培养皿中的“智能”火花

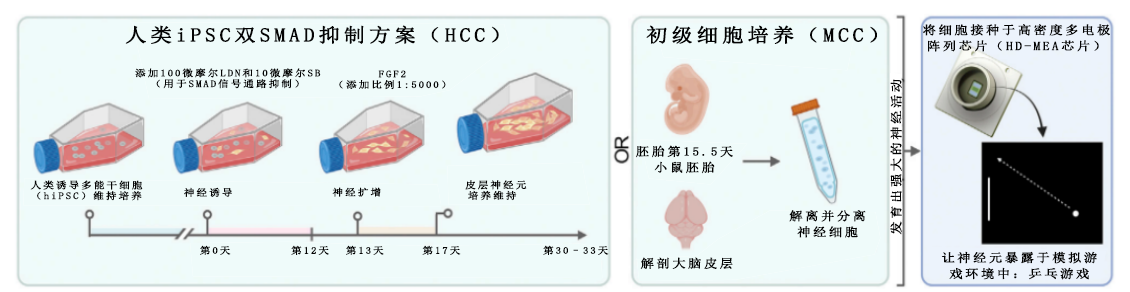

脑类器官的价值不仅在于模拟结构,更在于探索功能。2022年10月,另一项轰动研究成果横空出世。澳大利亚Cortical Labs的研究团队在《Neuron》杂志上发表了令人惊叹的研究:他们成功让培养皿中的脑细胞学会了“打电子乒乓球”游戏!

这个被称为DishBrain(培养皿大脑)的系统,并非完整的脑类器官,而是在高密度微电极阵列(HD-MEA)芯片上培养的约80万个活体脑细胞,其来源包括人类iPSC分化的皮质神经元和小鼠胚胎神经元。研究人员将这套系统命名为Cyborg(赛博格)。在这个实验中,电极负责向神经元传递“球”的位置信息,神经元则通过产生电信号来尝试移动屏幕上的“球拍”进行回击。

惊人的是,DishBrain仅仅用了约5分钟就掌握了游戏的基本规则并展现出目标导向的学习行为!而完成同样任务的人工智能(AI)算法则需要大约90分钟(这里的AI指传统算法,无法与大型深度学习模型等复杂AI系统直接比较)。研究人员还发现,人类神经元在游戏中表现出的学习能力明显优于小鼠神经元,这或许与人脑神经元独特的结构(如更长的树突、更高的密度)有关。

DishBrain“掌握”乒乓球游戏实验流程图

(图片来源:参考文献[2])

这项研究首次证明,即使是最基础的体外培养的脑细胞群体,也能表现出内在的智能和学习能力,并主动适应环境变化。它不仅挑战了我们对智能本质的理解,也为开发更高效、更接近生物智能的新一代人工智能提供了灵感来源。

飞向太空的“迷你大脑”

脑类器官的研究步伐并未止步于地球实验室。此次搭载天舟九号货运飞船奔赴中国空间站的“脑类器官芯片”,其核心正是利用人类干细胞构建的脑类器官。

这个芯片内的“迷你大脑”并非简单结构,它包含了人类大脑的多种神经细胞、免疫细胞,并正在尝试模拟包括微血管网络在内的复杂脑环境,能够真实地模拟人脑的微环境和功能。科学家们将其送入太空,目标直指一个困扰航天医学已久的问题:长期驻留在太空可能影响宇航员的认知功能(如头晕、睡眠障碍、注意力下降),这背后的原因还是未知的。或许,通过迷你大脑可以研究太空环境对人类大脑的影响机制,为太空的长期驻留生存和健康保障提供新的策略和干预手段。

同时,太空环境如同一个“加速衰老器”。空间站中的多种环境因素(如辐射、微重力应激)被认为会加速细胞和组织器官的老化过程。通过观察“迷你大脑”在太空中的变化,科学家希望能找到与神经退行性疾病(如阿尔茨海默病、帕金森病)相关的关键生物标记物和变化机制。

从实验室奇观到科学灯塔

从模拟胎儿发育和致命病毒感染,到展现基础学习能力,再到飞向太空探索宇宙环境对人脑的影响,培养皿中的“迷你大脑”已经从一项令人惊叹的实验室奇观,发展成为探索人类大脑奥秘、攻克脑部疾病、甚至启发人工智能设计的强大科学工具。

虽然目前的脑类器官还缺乏完整的脑区连接、关键细胞类型和足够的规模,尚无法模拟人类复杂的认知、情感和意识活动,但其展现出的自我组织能力和对特定功能的模拟潜力已经令人无比振奋。

这些在培养皿中静静生长、释放电信号的“微型脑组织”,正为我们揭示生命早期发育的密码、疾病侵袭的路径、智能涌现的规律,乃至为人类迈向深空所必须应对的神经适应性挑战提供重要的实验依据。

参考文献

[1]Qian, Xuyu, et al. “Brain-region-specific organoids using mini-bioreactors for modeling ZIKV exposure.” Cell 165.5 (2016): 1238-1254.

[2]Kagan, Brett J., et al. “In vitro neurons learn and exhibit sentience when embodied in a simulated game-world.” Neuron 110.23 (2022): 3952-3969.

来源: 中国科普博览

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中国科普博览

中国科普博览