出品:科普中国

作者:张应超(生态学硕士)

监制:中国科普博览

当清晨的鸟鸣又一次将你从睡梦中唤醒,你可能不会想到,这些活泼的小生命正悄无声息地进行着一场生死博弈——与剧毒物质“汞”抗争。这种在体温计里见过的银色液体,经过自然的转化,会变成让生物闻风丧胆的甲基汞,沿着食物链一路攀升,最终威胁到整个森林的生态平衡。

面对这一形势,中国科学院地球化学研究所冯新斌研究员团队联合多家单位,针对哀牢山亚热带森林鸟类食物链中汞的富集与传递机制开展了系统性研究,相关成果发表在《环境科学与技术》上。该研究为我们揭开了热带/亚热带森林鸟类食性与甲基汞暴露风险的关系,填补了这一领域的研究空白。

汞:从工业废气到森林“隐形杀手"

除了水银体温计,纽扣电池、城市中的霓虹灯都含有汞这种常温下呈现液态的金属,它具有极强的毒性。自工业革命以来,全球大气汞排放和沉降通量增加了3-5倍,这些汞随着降雨、降雪,甚至是直接附着在植物叶片上,悄无声息地进入森林生态系统(参考文献[1])。

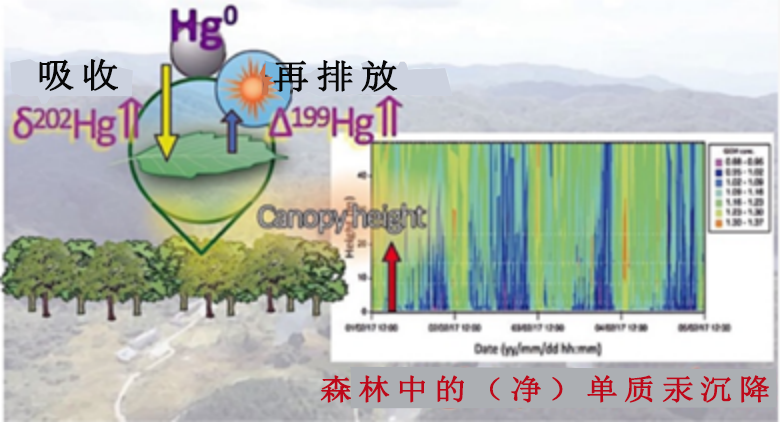

尽管森林一直源源不断地吸收大气中的汞,例如哀牢山就被证明是一个独特的大气汞汇,每年每平方吸收了50−80微克的汞(参考文献[2])。但问题是,汞被吸收进入森林后,并不代表着我们可以高枕无忧了。

汞的动态沉积和循环

(图片来源:参考文献[2])

潮湿的落叶层中,一些微生物会把无机汞变成毒性更强的甲基汞。一旦完成从无机汞到甲基汞的“变身”,它就会顺着食物链层层累积(参考文献[3])。即使环境中只有痕量(极微量)的甲基汞,经过食物网中的生物累积和生物放大,若放任自流,长期累计也可能会对野生动物和人类健康构成一定的威胁。

森林鸟类占世界鸟类物种的一半以上,但关于森林鸟类食物链中汞生物累积的观察相对较少。想要全面认识汞污染的生态风险,深入研究森林中的鸟类是关键突破口(参考文献[4])。

森林鸟类分区就餐:谁在吃“毒食”?

我们已经知道,汞随着食物链而富集,因此想要弄清楚鸟类体内的汞从何而来,首先得知道它们每天都在吃什么。不过,这可不是件容易的事——小鸟的食谱五花八门,加上它们动作敏捷,想跟踪观察简直难如登天。好在科学家们想出了一个巧妙的办法:给鸟巢安装微型摄像头,24小时记录雏鸟的“用餐情况”。

研究人员选择了哀牢山的两种优势鸟类——棕腹仙鹟(Niltava sundara)和铜蓝鹟(Eumyias thalassinus)进行观察。两者体型大小相似、繁殖期和巢址选择高度相似,且都以无脊椎动物为主要的育雏猎物。

铜蓝鹟夫妇

(图片来源:作者)

但是它们在取食层位上存在明显分化:

棕腹仙主要在林下层和地表搜寻毛毛虫、蚯蚓等软体无脊椎动物;铜蓝鹟则主要在林冠层和空中捕捉叶甲、大蚊成虫等有翅无脊椎动物。铜蓝鹟的食性从它的英文名“Verditer flycatcher”中也可窥见——“flycatcher”字面意思是“捕捉苍蝇的鸟”,反映了它以飞行昆虫为主要食物的生态习性。

正在育雏的铜蓝鹟和棕腹仙鹟

(图片来源:参考文献[4])

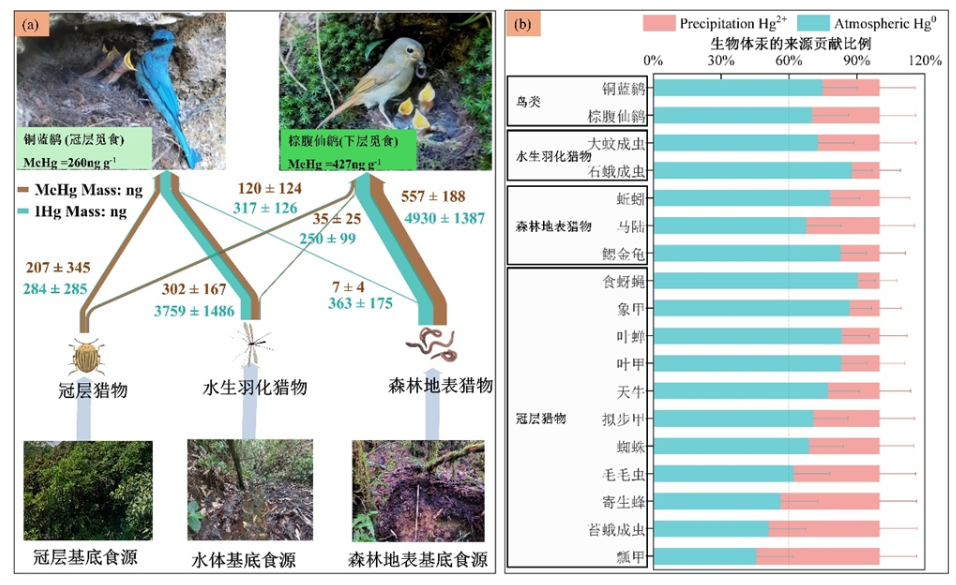

饮食差异直接导致了两种鸟体内甲基汞含量的不同。在15天的观察期中,棕腹仙鹟雏鸟摄入的甲基汞(MeHg)为712±227纳克,其中78%的甲基汞来自森林地表的无脊椎动物;铜蓝鹟雏鸟摄入的甲基汞为516±383纳克,其中59%来自水生无脊椎动物,40%来自树冠层无脊椎动物。

相比“高高在上”的铜蓝鹟,“在地里刨食”的棕腹仙鹟多摄入了约多40.0%的甲基汞,谁吃了更多的“毒食”不言而喻。随着食物链层层传递,毒素会不断累积放大,加上不同的鸟代谢积累存在差异,两者的羽毛中甲基汞含量差异更是扩大到了约60.0%。

显然,鸟类的“用餐地点”及食物来源决定了它们摄入毒素的多少,生活在森林底层的鸟类面临着更高的汞暴露风险。

谁在“投毒”?汞的“奇幻漂流”

甲基汞是如何进入鸟类身体的?这就需要追踪汞的“旅行路线”了。科学家们利用汞同位素分析,给汞原子打上“指纹标签”,从而追溯它们的来源。

森林中,鸟类食物链中绝大部分的汞来自于大气中的单质汞,它们在大多数生物中的贡献超过了68%;仅有三种林冠层无脊椎动物约50%的汞来自大气中的二价汞(参考文献[4])。

总而言之,“投毒手”主要是大气中的沉积,森林地面的甲基化则是直接推手。如果有一只不幸的小鸟汞中毒,这两者没有一个是无辜的!

从基础资源到昆虫再到鸟类,甲基汞的营养放大系数高达7.4-8.1,也就是说,每上升一个营养级,甲基汞含量就会翻好几倍!

森林鸟类食物链的甲基汞/无机汞的质量传递(a),以及汞同位素模型揭示森林鸟类食物链汞的来源贡献份额(b)

(图片来源:参考文献[4])

更令人惊讶的是,水生昆虫成了连接水域和陆地的“汞桥梁”。这些昆虫在幼虫阶段从水中吸收了大量甲基汞,羽化为成虫后则被铜蓝鹟捕食,这使得水域中的汞污染“跨界”影响到了森林生态系统。

从某种意义上讲,这些水生昆虫似乎是在底层长大,随后“以身饲魔”,成为对抗那“高高在上”取食者的勇者。毕竟它们贡献了铜蓝鹟约其中59%的甲基汞摄入量。

为什么亚热带森林是汞污染的“重灾区”?

对比温带森林,亚热带森林空气湿度大,落叶层丰富,是微生物生长的“天堂”,这些微生物正是将无机汞转化为甲基汞的“幕后推手”。而持续不断的的落叶分解过程,则为汞的累积提供了稳定的“物质来源”。

令人担忧的是,热带和亚热带森林拥有全球一半以上的鸟类物种,但关于这些地区鸟类汞暴露的研究却严重不足。这种研究空白,极大地阻碍了我们对全球汞污染风险的全面认识。

给小鸟“体检”的启示:保护森林就是保护自己

汞作为一种有毒的污染物,它对生态系统的威胁既体现在直接影响一些生物的繁殖和生长,也会通过对微生物和植物的干扰影响碳氮循环。相比于看的见的“雾霾”等空气污染,这种“隐形毒药”似乎离我们很遥远,但是甲基汞最终可能通过食物链富集到人体内。当然也大可不必恐慌,能源结构的调整、工业污染的治理都在降低这种风险。

生态保护从来不是孤立的命题。森林作为地球之肺,在吸收污染物的同时也在承受着伤害。当我们凝视那些在林间跳跃的羽毛时,看到的不仅是自然的美丽,更是一面映照人类活动影响的镜子。从减少汞排放到保护森林生态,每一个环保行动都是在为这些小鸟——也为我们自己——筑起抵御“隐形杀手”的屏障。

参考文献:

[1] Yin R, Feng X, Hurley J P, et al. Historical Records of Mercury Stable Isotopes in Sediments of Tibetan Lakes [J]. Scientific Reports, 2016, 6 (1): 23332. DOI:10.1038/srep23332.

[2] Wang B, Yuan W, Wang X, et al. Canopy-Level Flux and Vertical Gradients of Hg0 Stable Isotopes in Remote Evergreen Broadleaf Forest Show Year-Around Net Hg0 Deposition [J]. Environmental Science & Technology, 2022, 56 (9): 5950-5959. DOI:10.1021/acs.est.2c00778.

[3] Morel F M M, Kraepiel A M L, Amyot M. THE CHEMICAL CYCLE AND BIOACCUMULATION OF MERCURY [J]. Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics, 1998, 29: 543-566. DOI:10.1146/annurev.ecolsys.29.1.543.

[4] Luo K, Yuan W, Lu Z, et al. Unveiling the Sources and Transfer of Mercury in Forest Bird Food Chains Using Techniques of Vivo-Nest Video Recording and Stable Isotopes [J]. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, 2024, 58 (13): 6007-6018. DOI:10.1021/acs.est.3c10972.

来源: 中国科普博览

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中国科普博览

中国科普博览