作者:孙伟 中国康复研究中心北京博爱医院

审核:徐青 中国康复研究中心北京博爱医院 主任医师

生活中我们常常会遇到一些难以启齿的排便困扰——蹲到腿麻的便秘、突如其来的腹泻、黏腻不爽的“假性通畅”——本质上是肠道在向我们传递“情绪信号”。它不会说话,却会用腹痛、腹胀、排便习惯突然改变等方式,悄悄告诉你:“我生病了,需要你的关注。”

排便障碍是指由排便反射弧、高级中枢或两者之间的联系中断导致的排便异常。常表现为便秘、大便失禁、自动型排便或排便急迫。几乎每个人都会遇到排便障碍的问题,但很少有人了解其实是肠道在向你发出“情绪警报”。慢性的排便障碍对我们的日常生活影响很小,也常常被我们忽视,导致长期的肠道功能异常,虽然体重无显著变化,但体内的一些维生素、矿物质、微量元素的缺乏可能会对贫血、营养不良、心脑血管疾病或恶性肿瘤等形成有关。

图1 版权图片 不授权转载

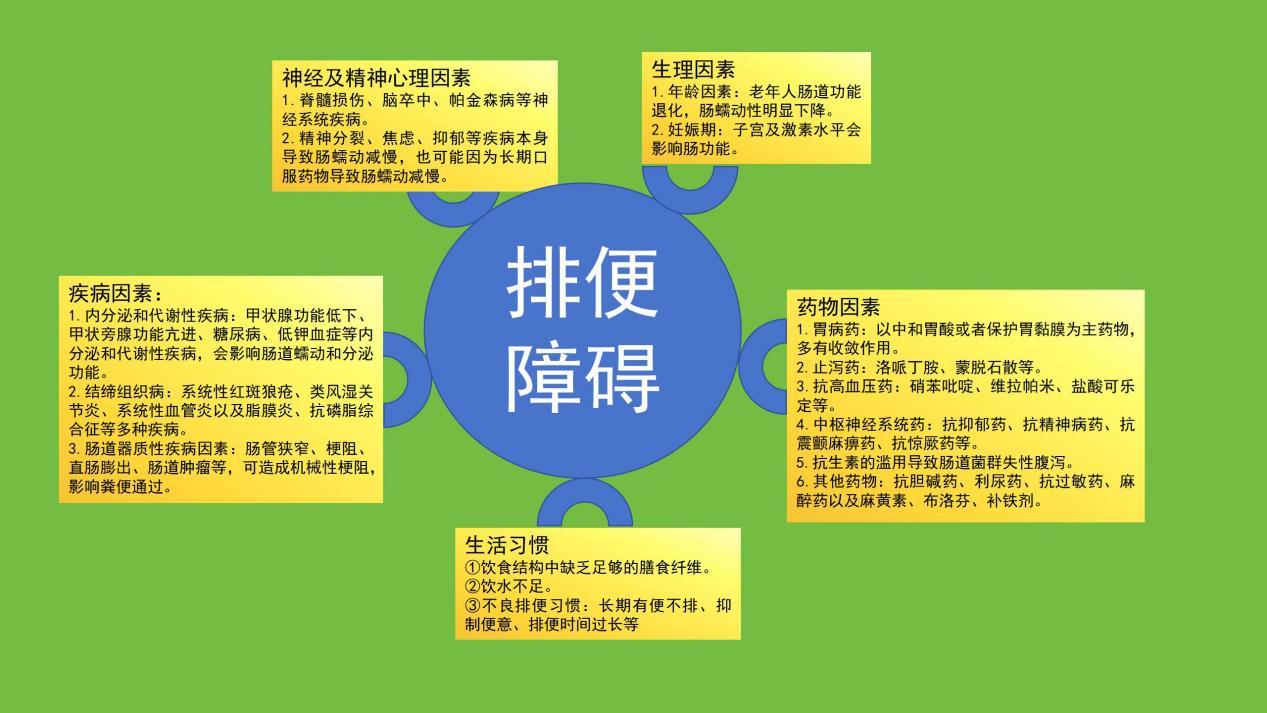

一、排便障碍的病因

排便障碍的病理机制尚不清楚,但涉及的影响因素多种多样,包括生理因素、心理因素、生活习惯、疾病状态等多个方面。为了有效预防排便障碍的发生,我们可以通过深入了解其相关危险因素,进而实施有针对性的干预措施。

图2 版权图片 不授权转载

三、排便障碍的分类

1 按临床表现分类

便秘型,腹泻型,混合型,便失禁,排便不尽感。

2 按病理生理机制分类

(1)动力性障碍:慢传输型便秘,肠动力亢进。

(2)梗阻性障碍:机械性梗阻,功能性梗阻。

(3)神经性障碍:中枢神经病变、周围神经损伤。

(4)肛门直肠功能异常:肛门括约肌功能障碍,直肠感觉减退。

3 按病因分类

(1)功能性排便障碍:肠易激综合征(便秘型、腹泻型或混合型),功能性便秘,功能性大便失禁。

(2)器质性排便障碍

肠道结构异常,炎症性疾病,神经系统疾病,内分泌及代谢疾病,药物相关。

4 按年龄分类

儿童排便障碍,成人排便障碍,老年排便障碍。

5 按严重程度分类

轻度排便障碍,中度排便障碍,重度排便障碍。

四、排便障碍的治疗

排便障碍的治疗主要依赖于明确病因,根据不同类型进行针对性地干预和管理。下面我们按其病理生理机制进行阐述如何干预。

1. 动力性排便障碍:需进行慢传输试验检查或胃肠肌图检查,评估胃肠动力情况,这决定我们是使用促进胃肠蠕动药物还是抑制胃肠蠕动药物,同时通过饮食、运动、胃肠中频电理疗治疗。

2. 梗阻性排便障碍:需要根据病人实际情况选择性行腹盆CT、肠镜、肛门直肠镜、肛门直肠测压、排粪造影、盆底电生理检查,涉及肠道肿瘤、肠套叠 直肠脱垂、直肠前突、子宫及阴道脱垂等疾病时仍需积极手术干预,涉及盆底肌功能障碍可以进行盆底康复训练(包括盆底磁疗、电刺激、热疗、肉毒毒素注射等)。

3. 神经性排便障碍:常见于脑卒中、脊髓损伤、帕金森病、痴呆等神经系统受损的患者,此类患者常表现为肠蠕动弱且不规律,肠内粪便少而积气多,时而出现肠痉挛,目前尚无较好的治疗措施,主要是改善膳食结构,增加饮食及膳食纤维摄入,可以尝试益生菌调节肠道菌群来缓解肠内积气,同时辅助腹部按摩、针灸、中频电理疗等康复措施。

4. 肛门直肠功能异常:需要通过排粪造影、肛门直肠测压、盆底肌电图等检查,评估肛管直肠及盆底肌功能,当出现肛门括约肌痉挛或耻骨直肠肌痉挛可以使用肉毒毒素改善痉挛状态所致的出口梗阻型便秘,当出现便失禁且骶反射弧正常时,可以尝试盆底电刺激或骶神经刺激其植入。

五、如何改善排便障碍

调整饮食

便秘:增加膳食纤维(如全谷物、蔬菜、水果)、多喝水(每天1.5~2L);

腹泻:避免刺激性食物(辛辣、高脂),短期选择低纤维饮食(如白粥、面条)。

2. 规律运动

避免久坐,每小时起身活动5分钟,散步、瑜伽等轻度运动可促进肠道蠕动,缓解便秘。

3. 建立排便习惯

每天固定时间尝试排便(如晨起后),避免久坐或过度用力。如厕时集中注意力,减少玩手机。

4. 慎用药物

便秘时短期可用缓泻剂(如乳果糖),但避免长期依赖;

腹泻时勿滥用止泻药,须先明确病因。

5. 心理调节

焦虑、压力可能加重症状,可尝试放松训练或心理咨询。老年人或体弱者可通过腹部按摩(顺时针)辅助排便。

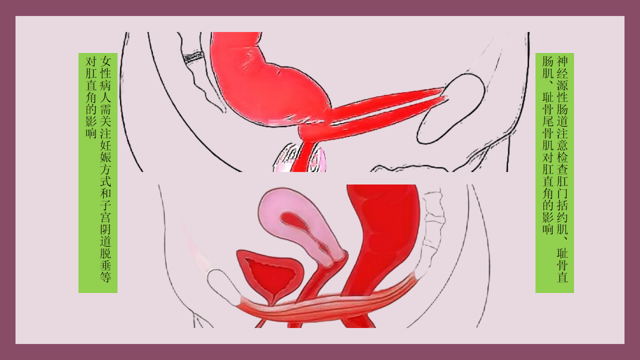

排便障碍与肢体功能障碍在康复过程中同等重要,不应被忽视,通过饮食、运动、按摩、针灸、理疗、药物等辅助治疗,降低排便障碍的风险。在甘油灌肠剂或肥皂水灌肠过程中需十分注意肛直角的变化,特别是在盆底肌痉挛的病人这个角度会发生改变。

图3 版权图片 不授权转载

排便障碍的病因复杂,需结合病史、体检、影像学(如结肠传输试验、排粪造影)及实验室检查综合判断,不建议在病因未明的情况随意治疗。治疗需针对病因,如调整药物、改善生活方式、生物反馈训练或手术干预。若症状持续或伴“报警征象”(便血、体重下降),应及时就医排除恶性疾病。

参考文献:

[1]李健男, 张凯. 2021年欧洲指南:排便障碍综合征的手术治疗解读[J]. 临床外科杂志, 2022, 30(5): 401-404.

[2]Picciariello A, O'Connell PR, Hahnloser D, et al. Obstructed defaecation syndrome: European consensus guidelines on the surgical management.Br J Surg. 2021;108(10):1149-1153.

来源: 中华医学会

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中华医学会

中华医学会