当一个话题触及时间这一概念时,便仿佛立刻触及到了人类的哲思根基。从孔夫子所言“逝者如斯夫,不舍昼夜”,到圣奥古斯丁的喟叹“时间是什么?若无人问我,我自清楚,若有人来问,我却不知”。人们对时间的流淌再熟悉不过,然而在时间不息的长河中,我们是如何定义出一刻、一瞬、一昼一夜?古人曾用一炷香的燃烧来标记时长,或是借助沙漏观察细沙流动来定义瞬间的逝去,然而香有长短,沙漏各异。即便是机械钟表走过一圈的速度也会有误差。随着科技的进步,人们不能再依凭日升月落、钟表的滴答来丈量时间。如何定义时间,计量时间,已然是我们重要而基础的课题之一。科学家们将目光从天体运转转向分子运动,从分子运动进一步转向原子的精微世界。于是,计时从地球自转的宏观单位,走向原子振动的微观领域。

1940年,物理学家N. Ramsey在研究分子束磁共振时,首次测量了铯原子的超精细能级跃迁频率。我们先要了解,在原子的微观世界中,电子围绕原子核运行,但它们只能处在特定的能量状态中,这些状态被称为能级。电子在这些能级之间不可以随意移动,但是如果满足了一些特定条件时,就会从一个能级跳跃到另一个。在这个跃迁过程中会伴随着精确频率的电磁波的发射或吸收,而这种频率反映了电子之间的能量差。不同的元素,由于其核电荷、电子排布等差异,会表现出不同的能级和跃迁频率。这些频率受到原子自身特性的严格控制,不易受到外界因素干扰,于是这种跃迁频率的稳定性使它成为精确计时的理想选择。

1945年,I. I. Rabi在物理学会的演讲中首次讨论了原子钟的设想,随后在《纽约时报》的采访中向大众描绘了这种新型计时器的潜在价值。不同于石英钟的机械老化和环境影响,原子跃迁依赖于铯原子的内在频率,不会随时间而改变。1949年,世界上第一台氨分子钟在美国国家标准局诞生,虽然尚不如石英钟稳定,但却奠定了原子钟发展的开端。此后,科学家们不断改进技术,将原子钟的精度推向极致。1955年,英国国家物理实验室成功研发出首个铯束原子钟,不仅大幅减少了物理效应的干扰,还成为现代“秒”定义的技术基础。

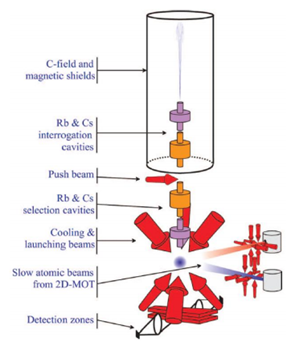

图 原子喷泉钟

科学家们在众多原子中选择了铯-133作为时间基准不是随机挑选,而是因为其独特的物理性质。铯(Cs)是一种天然存在的元素,分布于岩石、土壤等地壳物质中,含量极为稀少,每百万个地壳元素中仅含七个铯原子。铯的化学符号是Cs,位于元素周期表第六周期的第1族,原子序数为55。铯的唯一稳定同位素是铯-133,这种稳定性使其在物理实验中非常理想。

前文介绍过,原子内部的电子有其特定的轨道和能量状态,但在铯原子中,这些轨道上的电子还受到额外的超精细分裂。也就是铯原子核本身也会自旋,当电子自旋和原子核自旋相互作用时,会进一步将能级分裂为多个子层,这一现象称为超精细结构。在铯-133基态的6S1/2能级中,这种超精细分裂产生了两种不同的能量状态:F=3和F=4。通过外部能量激发,铯原子的电子可以在这些能量状态之间发生跃迁,并且这种跃迁频率极为稳定。在特定条件下,铯-133的基态跃迁频率精确为9,192,631,770次每秒,于是乎这种稳定的高频振荡成为了定义“秒”的理想选择,在1967年,国际计量大会正式将“秒”定义为铯-133原子基态跃迁9,192,631,770个振荡周期所持续的时间,原子秒由此诞生。

现行的原子钟做到了每400亿年才会有一秒的误差精度,那么是否有其他的方式,使得我们对时间的定义比原子钟还要精确呢?答案是肯定的,而且这也是必要的,时间测量精度的提升将直接拓展人类对自然规律的认知边界。美国实验天体物理联合研究所(JILA)的研究团队近期取得了突破性进展,成功测量出钍-229核钟的跃迁频率为2,020,407,384.335(2) kHz,与锶-87原子钟的频率比为4.707072615078(5),比此前的精度提高了六个数量级。该成果以《Frequency ratio of the 229mTh nuclear isomeric transition and the 87Sr atomic clock》为题,发表于2024年9月的《Nature》杂志上。

与传统的原子钟依赖电子在原子外层能级之间的跃迁来定义时间不同,核钟是一种基于原子核能级跃迁来计时的。传统的电子能级跃迁频率虽稳定,但电子能级会受到外界电磁场和温度等环境因素的干扰,而原子核的能级跃迁相比电子能级有几个关键优势。首先,原子核的内部结构对外界干扰不敏感,特别是对电磁场的影响迟钝,极大地减少了由于环境变化导致的误差。其次,核跃迁的频率比电子跃迁更高,这意味着核钟理论上可以达到更高的精度和稳定性。

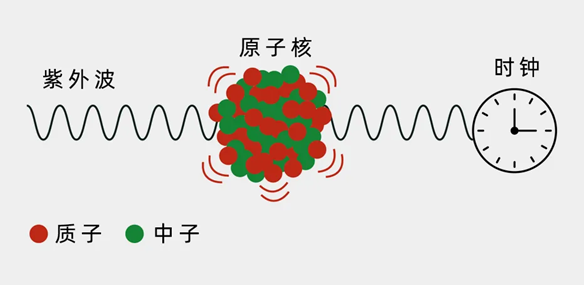

图 核钟原理简示 图源N. Hanacek/NIST

然而,正因为原子核内部能级的高能量和极小尺度,核钟的实现面临着诸多实验难题。首先需要解决的问题就是,大多数核跃迁能量都非常高,通常需要X射线甚至更高能量的光子来激发,这让实验设备很难承受如此高的激发能量。钍-229(Th-229)的低能同质异能态为核钟的研究带来了希望。不同于大多数核跃迁需要的高能量,钍-229的这一特殊激发态仅比基态高出8.4电子伏特,跃迁频率位于真空紫外(VUV)光谱范围内。这种较低的能量让科学家们可以通过激光进行精确激发,为核跃迁的测量奠定了基础。但VUV激光的产生难度很大,需要极高精度的频率控制,常规激光器很难达到VUV波段。于是如何在实验上实现对这一微弱、短暂跃迁的精确激发和捕捉,成为了核钟研究中的核心难点。

为了有效地激发钍-229核跃迁,科学家们首先利用了一种称为高次谐波生成(HHG)的技术,将可见光频率梳的激光频率提升至VUV波段。频率梳通过将稳定的激光频率以极小间隔排列成梳状,让其能量被转换至VUV区域,足以激发钍-229的同质异能态。

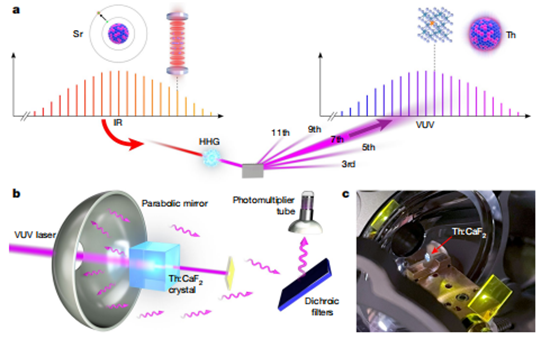

图 VUV梳光谱

上面这张图很清晰地呈现了这个实验的整个流程,展示的是科学家们如何利用真空紫外(VUV)光来激发钍-229的原子核,实现对核跃迁的探测。我们可以逐张逐步地一同分析了解。

图a:将红外光升级到真空紫外光

红外频率梳:左边的红色区域展示了一种叫做红外频率梳的光源。这种光像一个拥有等间距梳齿的梳子,频率间隔极其稳定。频率梳的频率被一种叫做光钟的设备稳定下来,保证它的精度。

高次谐波生成:我们已知光要激发钍的原子核就需要非常高的频率,也就代表波长极短。因此,科学家们将红外频率梳送入谐波生成器,在这个装置中,红外光经过多次倍频转换,最终被提升到VUV光的频率范围,得到了一个中心波长为148.3纳米的VUV光源,正好能触发钍-229原子核的特定跃迁。

钍-229晶体:图中还展示了一个晶体结构,钍-229被掺入到氟化钙晶体中。将钍原子固定在晶体中,能提供更稳定的环境,帮助科学家更精确地探测其特性。

图b:荧光检测装置

激发和探测:在VUV光照射钍-229晶体约400秒后,激发源关闭。这时钍-229的原子核会发生衰变,从激发态回到基态,同时发出微弱的荧光。

光子收集:这些微弱的荧光光子会被一个抛物面镜收集并聚焦到探测器上。为避免干扰,科学家使用了一种特别的滤光片,它只允许特定频率的光子通过。

光电倍增管(PMT):PMT是一种极为敏感的设备,能够探测到微小的光子。它负责记录这些荧光光子的数量,进而帮助科学家分析钍-229的特性。

图c:VUV照射下的钍晶体

这张图展示了掺杂了钍-229的氟化钙晶体在VUV光照射下的实际情况,晶体在激光路径上发出白蓝色的荧光。这种可见的荧光能帮助对准激光并监控其功率。黄色荧光屏则用来阻挡透过的VUV光,以保护后方的探测设备。

但尽管科学家们已经掌握了钍-229的核跃迁频率和其对外界干扰的相对不敏感特性,想要将其从实验成果转化成一台真正可以用于时间标准的核钟,仍然面对更高功率和更稳定的真空紫外光源需求以及晶体环境等技术难点。相信在不久的未来,钍-229核钟将成为下一代时间基准的候选者,为我们提供前所未有的精确计时能力。

参考文献

[1] 李慧.铯原子喷泉钟的研制及频率稳定度评估[D].华中科技大学,2021.

[2] Zhang, C., Ooi, T., Higgins, J.S. et al. Frequency ratio of the 229mTh nuclear isomeric transition and the 87Sr atomic clock. Nature 633, 63–70 (2024).

来源: 科普中国新媒体

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普中国新媒体

科普中国新媒体