21世纪以来,人类科技的迅猛发展使曾经在科幻小说中的构想逐步成为现实。如今,我们只需轻触指尖,就可以实现地球两端的视频通话,实时共享庞大的数据,甚至已经让汽车在无人工干预下自由行驶。这些场景曾在科幻小说中也是未能写尽的神韵,如今已悄然浸润我们的生活。不仅如此,面向广袤宇宙的探索也正在不断拓展边界——我们已成功将探测器送上火星,密集的卫星群环绕地球轨道,为人类构建起从地表延伸至太空的智能连接。然而,这些壮举背后,对通信的要求也在不断提升。随着探测任务愈加复杂、数据量激增,现有的通信技术面临着诸多挑战。

传统的通信方式主要依赖于射频通信,这是一种通过无线电波传输信号的技术。其在现代日益复杂的空间探索任务中逐渐暴露出诸多限制,例如射频通信的频谱资源有限,频率拥挤,带宽难以满足高速数据传输的需求。其次,射频信号在远距离传输时会出现显著的衰减,特别是在深空任务中,信号延迟和数据丢失现象十分普遍,这种延迟影响了探测器与地球之间的实时通信。还有一个问题就是射频通信设备相对笨重,功耗较高,对于越来越复杂的空间任务来说,其效能已经显得捉襟见肘。这些数据传输延迟、带宽受限等瓶颈问题,制约着科学探测的精度和数据的实时性。要真正实现星际互联网的构想,我们需要一种更高效、稳定的通信方式,而空间激光通信正是这种未来科技的关键所在。

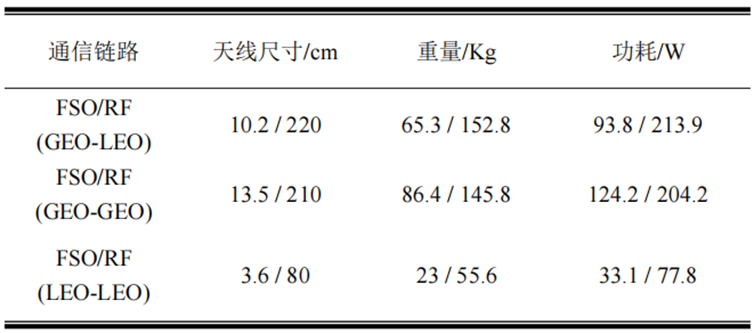

表 空间光(Free Space Optics , FSO)通信技术与射频(Radio Frequency,RF)通信对比

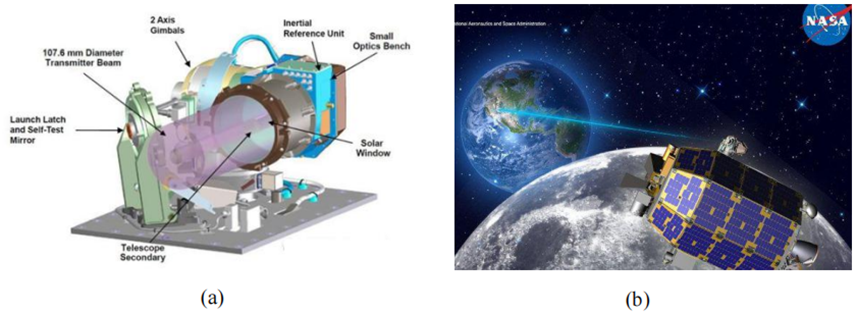

1945年,美国著名科幻作家阿瑟·C·克拉克在《无线世界》杂志上发表了一篇文章,提出了一个富有创造性的设想:通过三颗位于同步轨道的卫星,便可以覆盖全球,从而构建一个全球通信网络。他设想以空间激光通信技术为核心,连接各类终端设备,建立起信息传递的链路。这一构想与如今世界各国积极推动的天地一体化通信网络的发展方向不谋而合。在2013 年,美国NASA 实施了深空激光通信项目 LLCD,这是世界上首次成功实现了月球与地球之间的双向激光通信。

图 (a) LLST 终端外观;(b) LLCD 试验示意图

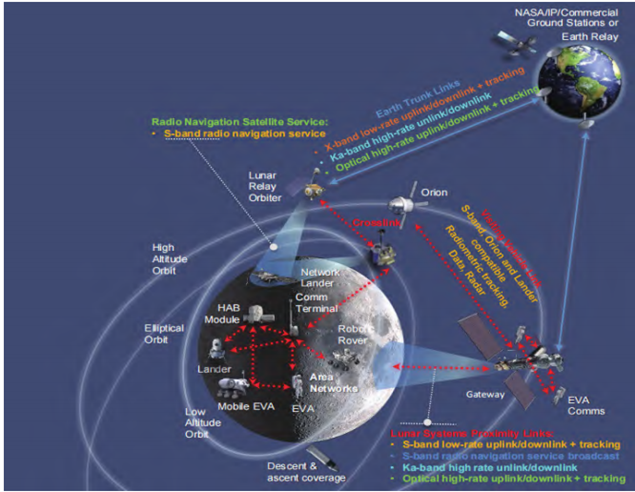

NASA没有止步于此,在2023年推出了深空光通信项目(DSOC),将激光通信的触角延展至火星及更远的星际空间。NASA还计划通过“LunaNet”,将激光通信技术融入月球互联网中,让月球上的探测器能够以高速方式将数据实时传回地球。月亮不再是孤独的卫星,它将通过LunaNet与地球紧密连接,成为人类探索宇宙的中继站。

图 LunaNet 示意图

空间激光通信,顾名思义,就是利用激光在太空中进行信息传输的技术。通过发射和接收激光束,科学家能够实现地球与卫星之间、卫星与卫星之间,甚至深空探测器与地球之间的高速数据交换。这种技术的核心优势在于激光的物理特性,能够在广袤无垠的宇宙空间中稳定、高效地传递信息。

而值得思考的是,为什么激光能够携带如此复杂且庞大的信息呢?背后的原因在于激光的几个独特物理属性。物理上,激光器的工作原理是基于受激辐射,这是一种光子激发现象,使得发射出的光子在相位和频率上保持一致,即具备相干性。相干性是指光波在频率、相位上保持一致,这种特性使光束更集中、方向性更强;我们日常中的光源如,日光灯手电筒等大多都是非相干的,它们在空间和时间上都无规律,因而散射较广、信息承载能力有限。

激光作为一种高度相干的光,其波长短且波束高度集中,这些特性让激光在传输过程中能够承载远比射频波更多的信息。更高频率的光波意味着更大的数据容量,使得激光通信可以以极高的速度传输大量数据。传输的数据可以是各种类型的信息,通过将这些数据转化为特定的光脉冲或相位变化,再通过特定的调制方式对激光进行编码,便可将信息嵌入到激光束中。在传输过程中,接收端的探测器可以捕获并解码这些信息,使复杂的信号被准确地解析还原。这为激光在太空通信中的应用奠定了基础。

听到这里,可能大家开始产生了疑问:这些图片、视频、语音,甚至是复杂的科学数据是如何嵌入到激光束中进行传输的呢,又是用什么接受的这些信号并解析还原呢。这一切的核心就在于“调制”。

调制的本质是对光的控制,也就是将数据编码成光的某种特征变化。这类似于我们日常生活中的摩尔斯电码,用不同的点和划代表字母信息。激光通信通过改变激光束的某些特性,比如亮暗、波形、频率或相位,来编码信息,这些特性都称为载体,它们载着数据在光束中传输。在激光通信中,最常见的调制方法是脉冲调制和相位调制,它们通过调整光的形态来传递数据。

脉冲调制:通过光的“亮”和“暗”传递信息

脉冲调制是一种相对直观的方式,我们可以把它理解为一种开关信号。在这种方式下,激光光源以极快的速度开与关,每一次开关就是一个光脉冲。每一个脉冲(亮)和每次关闭(暗)可以表示一个基本的数据单元(比如0和1),这些脉冲组合起来,形成了一串编码好的信息流。通过这种高速的亮-暗切换,激光能够传递二进制数据。这种调制方式简单且有效,适用于传输大量数字化的信息,如图像、音频和文本这类数据。

相位调制:利用波形变化进行更复杂的编码

相位调制是一种更高级的调制方式,它利用光波的波形变化来携带信息。根据光的波粒二象性,光既具有粒子的特性,也具有波的特性。作为电磁波的一种,光在传输时呈现出一种周期性的振荡。相位调制便是通过改变光波的相位来编码信息。相位本身是一个相对复杂的概念。它代表的是光波振荡的位置信息。如果我们将一整个波动周期比作从起点出发,经过峰与谷,再回到起点的完整旅程,相位则是描述光波在任何一个时刻、任何位置的状态。所以相位的变化可以理解为两束光在同一时刻出发后的位置差异。那么通过控制和改变相位,通信系统就可以编码信息。这种把相位的变化成为一种信息编码的信号,随着光束传递到接收端便可被识别和还原成数据。

知道了物理原理,想要真正实现空间激光通信,是一个更为复杂精密的工程任务。这一系统的核心组成包括激光发射器、调制器、光学天线、接收端与光电探测器、瞄准捕获跟踪(PAT)系统和信号处理单元。激光发射器产生高能量的光束,调制器将数据嵌入其中,光学天线则对准目标并发射光信号。接收端的光电探测器负责捕捉到达的光信号,并将其转化为电信号,再通过信号处理单元还原为图像、视频等数据。在此过程中,PAT系统的实时调整保证了发射端与接收端始终对准,确保激光信号稳定传输,即便在太空的动态环境中,信息依旧能够以光速完成穿越。

在空间光通信领域,我国虽然起步较晚,但通过多次探月任务积累了丰富的技术经验,技术与工程的飞速进展引世界瞩目。把遥远深空中的科学数据传回地球,为探索宇宙的奥秘提供全新视角。

参考文献

[1] 高铎瑞,孙名扬,何明泽,等.深空激光通信发展现状与趋势分析(封面文章·特邀)[J].红外与激光工程,2024,53(07):11-30.

[2] 滕云杰.空间激光通信系统无信标捕获与跟踪技术[D].长春理工大学,2020.

[3] 王锋.空间激光通信系统的调制与接收技术研究[D].吉林大学,2021.

作者丨蔡文垂 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 研究生

审核 丨李明 中国科学院高能物理研究所 研究员

来源: 科普中国新媒体

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普中国新媒体

科普中国新媒体