隐身,历来是各类电影中经久不息的题材,提到超能力,定然绕不开隐身的这面旗帜。那么这项来无影去无踪的神奇能力,能否从荧幕中的科幻变成现实中的科学呢?今天我们或许可以给出一个肯定的答案。而这种科学的实现需要依赖一种独特的光学材料技术——负折射率材料、

折射率这个物理定义我们都不陌生,从光的折射现象说起,折射率正是光在不同介质中穿行时发生偏折的根本法则。我们在日常生活中最常见的例子莫过于,放在水中的铅笔看起来被折弯了,或是水池底部似乎抬高了,或者是试卷上问你渔民叉鱼时应该朝上一点还是朝下......光从一种介质进入另一种密度不同的介质时,会改变传播方向,而折射率就是用来描述这种改变程度的一个量。

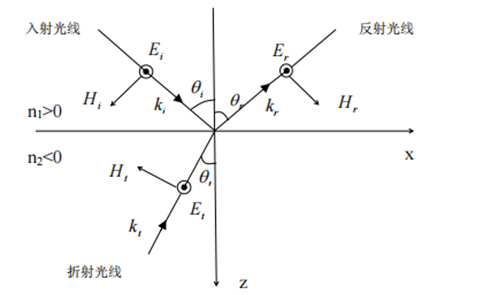

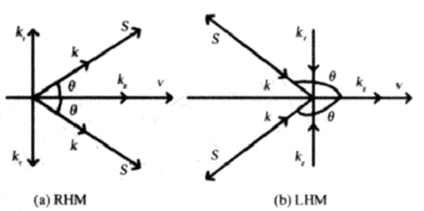

自然界中的大部分介质,无论是空气、水,还是玻璃都具有正折射率。正折射率的材料遵循一定的折射规律:当光线从空气斜射进入水中时,方向会朝密度更大的水中偏折。折射率越大,光线偏折的角度也越大。那么负折射率材料,顾名思义,其折射率为负数,根据折射定律计算可知,光线不仅发生偏折,而且偏折的方向反向,使得折射光和入射光落在法线的同一侧。正是这种反常的特性,让负折射率材料尤为独特而值得研究。

图 光线从正折射率介质入射到负折射率介质[ml1]

负折射率材料这一概念最早的萌芽可以追溯到上世纪60年代。1968年,苏联物理学家维克托·维塞洛戈(Viktor Veselago)提出了这个理论假设,根据他的研究,如果材料同时具备负电导率(ε< 0)和负磁导率(μ< 0),就能实现负折射率。但由于当时自然界中并未发现具备这种特性的材料,这一设想只能停留在纸面上,长达数十年未能得到证实。

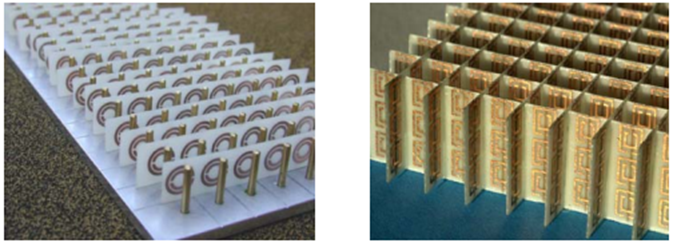

直到上世纪90年代末,英国物理学家约翰·彭德里(John Pendry)带领的团队在这一领域取得了突破。他们构建了一种独特的金属结构——金属线阵列和开口环共振器阵列,通过对材料微观结构的精密设计,第一次让材料在特定条件下展现出负折射率特性。也就是说,只要对材料的微观几何结构进行足够细致的设计,便可以控制电磁波的传播路径。随着研究的深入,2000年,美国物理学家戴维·史密斯(David R. Smith)团队将彭德里的理论付诸实验,通过铜基复合结构制造出了世界上第一块负折射率材料。2001年,史密斯团队进一步展示了负折射的实际效果——他们设计了一块负折射棱镜,通过实验第一次成功观察到光线在负折射率材料中反向偏折的现象。这一发现揭开了负折射率材料研究的热潮,使得各国的实验室争相投入,负折射率材料的研究成果开始呈现井喷之势。

图****世界上第一种人工负折射率材料

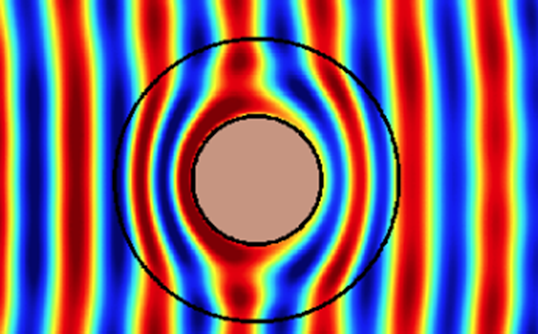

那么所谓隐形斗篷,便是通过利用负折射率材料将特定频率的电磁波引导绕过物体,使被遮蔽的物体在特定频率下隐身。

图****隐身原理示意 图源Trevor K on February 6, 2013

在负折射率材料的奇异特性中,几个核心现象最值得我们来一同了解,也是被科学家们反复研究和验证的课题。这些现象展示了负折射率材料在光波传播以及能量传递等方面的独特物理特性。

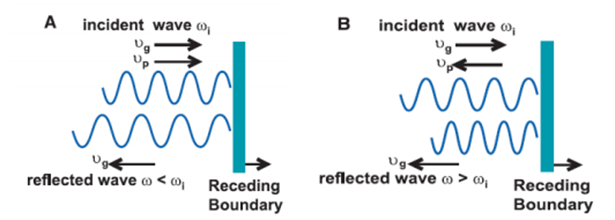

**1.**反常多普勒效应:

多普勒效应是我们在日常生活中也能体验到的现象,鸣笛声在汽车接近时音调变高,而远离时音调变低。注意我们说的是音调,而不是音量。这是因为当波源和观察者发生相对运动时,观察者接收到的波频率会随着距离的拉近或拉远而变化。而在负折射率材料中,多普勒效应的表现便是完全相反的。由于负折射率材料中群速(能量传播方向)和相速(波的传播方向)相反,当波源和观察者相背而行时,观察者接收到的频率反而会升高,这便是反常多普勒效应。

图 (a) **正常材料中,反射波频率会降低;(b)**负折射率材料中,反射波频率会升高

然而,直接实验验证反常多普勒效应十分困难,因为负折射率材料的设计和实验构造要求极高。负折射率材料是人工合成的复杂结构,实验中需要将波源和接收器同时置于负折射率材料内部,以使二者在材料内部产生相对运动,这一点在现有技术条件下难以实现。因此目前大部分研究者都采用了理论研究和数值模拟相结合的方法。

**2.**反常切伦科夫辐射:

切伦科夫辐射在核反应堆中是一种常见的光学现象。当带电粒子在介质中匀速运动且速度超过该介质中的光速时,粒子会激发出次级光波,这些光波相互叠加,形成一个锥形的辐射波前。一般这种能量会向后[ml2] 辐射(注意这里的“后”指的是时间上的),而在负折射率材料中,能量的传播方向与相速方向相反,导致辐射锥体的方向被翻转,发生了反向辐射。这也就代表着它为控制电磁波和能量传播提供了一种方案。

图 **(a)**右手材料中; **(b)**左手材料中

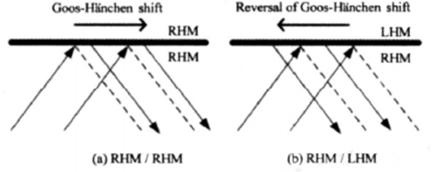

**3.反常古斯-**汉欣位移:

我们先要知道,当光从一种介质进入另一种介质时,若发生全反射,反射光束的实际位置会发生一个微小的横向位移,取决于入射光束的方向和两种介质的折射率差异,这一现象被称为古斯-汉欣位移。一般来说,从一种右手材料(正折射率材料)进入另一种右手材料时,反射光束的横向位移通常为正,朝向右侧。

但在负折射率材料中,情况则发生了变化。当光从一种右手材料进入负折射率材料并发生全反射时,由于负折射率材料中能量的流动方向和波矢的传播方向相反,导致反射光的横向位移反而朝向左侧。

**图****古斯汉欣位移 (a)****从右手介质入射到右手介质;(b)**从右手介质入射到左手介质

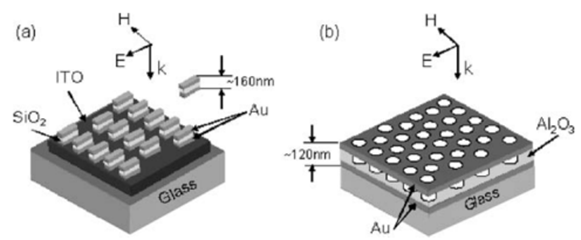

知道了负折射率材料的神异之处,而如何制造出它是一个更重要的课题。在20世纪末,物理学家约翰·彭德里(John Pendry)与其团队首次提出了一种微观结构设计,将材料安排成一系列周期性的金属导线和环形共振结构,使其能够模拟自然界中的等离子体效应。这些精密排列的金属线构成了一种类似振荡回路的系统:电场作用在金属线阵列中产生感应电流,正负电荷在导线两端移动。在特定条件下,这种结构表现出了负的介电常数。

科学家们还在同样微观的尺度上设计出一种环形共振器结构,能够形成负的磁导率,模拟出一种可以让光波的方向偏转至入射光同一侧的反常电磁环境。这种设计被称为等离子体激元类材料。

图****首次光频段负折射实验采用的超材料结构

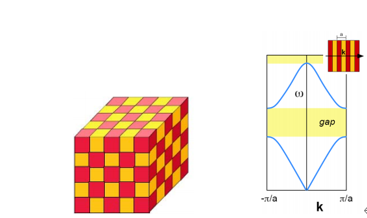

还有一种更为复杂的方案是光子晶体。光子晶体最早在1987年提出,它通过周期性排列的电介质材料控制光的传播路径。光子晶体内的结构类似固体晶体中的电子排列,这种特性让它能像过滤器一样分出光的传播频率,形成了光子禁带和允许频带,即某些频率的光波被阻挡,而其他频率可以通过。利用这一特性,当光在光子晶体中传播时,其相速度和群速度会在某些频率下相反,也就形成了类似负折射的效果。与传统的负折射材料不同,光子晶体仅通过普通电介质构成,不需要金属共振,所以能量损耗也就更低。2003年,研究人员利用白宝石结构的二维光子晶体首次在实验中观察到了负折射现象,并用其实现了平板透镜成像。

图****光子晶体与禁带示意图

从理论的萌芽到现实中的实验突破,许多看似天方夜谭的特性逐一实现。无论是光子晶体、等离子体激元,还是人工磁性材料,随着微纳米加工技术的不断进步,这些负折射材料的潜力将进一步被释放。那么我们有理由期待,未来的隐形斗篷、超分辨率显微镜、甚至光学计算器,都可能因负折射材料的广泛应用而成真。

参考论文

[1]耿滔.负折射率材料的基础研究[D].上海理工大学,2010.

[1]宋佳.负折射率介质表面菲涅耳反射的研究[D].辽宁师范大学,2018.

作者丨蔡文垂 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 研究生

审核丨李明 中国科学院高能物理研究所 研究员

来源: 科普中国新媒体

来源: 内容资源由项目单位提供

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普中国新媒体

科普中国新媒体