国产动画电影《浪浪山小妖怪》自8月初登上荧屏以来,持续引发观众如潮的好评。在该片主角团队里,有一个令观众眼前一亮的角色——黄鼠狼精。从最初的“话痨”变得沉默,原本在人们心中有着负面文化形象的黄鼠狼,在影片中凭借内心的磨砺实现了蜕变。观众不仅惊讶:黄鼠狼变“好”了?其实,从人与黄鼠狼“相处”的历史角度看,它们本来就很“好”。

《浪浪山小妖怪》中的黄鼠狼精(图片来源:社交网络截图)

01 黄鼠狼:我的毛色不只是“黄”那么简单

黄鼬(Mustela sibirica)是食肉目-鼬科-鼬属下的一种中等体形的哺乳动物,别名黄狼、黄鼠狼、黄皮子、黄大仙[1],因醒目的毛色而得名。不过,黄鼬的毛色并非一成不变,而随地理因素、季节因素而变化[2],有助于在不同季节和环境中更好地伪装和保暖。

从季节因素来看,黄鼬毛色可分为冬毛、夏毛,冬毛从淡棕黄色至深棕色不等,夏毛以不同程度的深褐色为主。从地理因素来看,栖息于山地、森林地区的黄鼬毛色多呈现出“名副其实”的棕黄色,分布在高原地带的黄鼬毛色因褐色增强而相对较暗。

黄鼬(图片来源:Wikipedia Common)

02 人类和黄鼠狼“认识”多久了?

这个问题回答起来比较困难,毕竟相关的考古学证据在不断更新。虽然如此,我们还是能从过往发掘的一些材料中体会这段历史悠久的“人与黄鼠狼”的缘分。

黄鼬在我国分布较广,主要生活在东北平原、华北平原、长江中下游平原、四川盆地、东南沿海丘陵地区等,在从南到北各种生境中均较为常见。

黄鼬(图片来源:Wikipedia Common)

早在旧石器时代的古人类文化遗址中,我们就已经发现了“黄鼠狼”的踪迹。

安徽芜湖金盆洞是一处旧石器遗址,2002年-2004年先后两度发掘,发现了人工制品以及大量哺乳动物化石,经鉴定有9属11种食肉类,其中就包括黄鼬的右下颌、左下颌等材料[3]。一些专家认为,金盆洞动物群的时代可能为中更新世(距今约77万-12.8万年)[4]。辽宁朝阳马山洞出土过黄鼬的右下颌骨[5],时代可能为晚更新世中晚期,距今约5万年[6]。陕西南郑疥疙洞遗址第三期遗存属旧石器文化层,除发现石器加工点、火塘等人类活动遗迹,还发现了包括黄鼬在内的20余种、8000多件哺乳动物化石及烧骨,距今约3万~1.5万年。

出土于马山洞的黄鼬右下颌骨(图片来源:[6])

进入新石器时代,在古人类活动的地点,“黄鼠狼”的存在感依旧不减。

陕西榆林杨界沙遗址是仰韶文化晚期遗址,距今约5300年-4800年,除发现代表人类活动的陶器、石器、玉器等遗存,还发现大量哺乳动物骨骼,其中就包括黄鼬的完整头骨、下颌骨、左肱骨、右股骨、左胫骨等丰富的材料[7]。

陕西神木木柱柱梁遗址是龙山文化时期有名的聚落遗址,年代范围距今约3900年-3700年,已经进入了我国史书上的第一个王朝——夏王朝的纪年[8]。该遗址除了发现大量房址、墓葬等人类文化遗迹,还发现了包括鳖、鸟类、黄鼬在内的9目15科27个种属的240个个体,其中就有黄鼬的左股骨、左胫骨各一件[9]。换句话说,这极有可能是“来自夏代的黄鼠狼”。

不仅如此,在与神木木柱柱梁遗址年代相当或稍早的湖北天门石家河遗址群的邓家湾遗址,当地先民还把黄鼬做成了“玩具”——陶塑动物,即以泥质红陶为载体,经当时工匠的捏塑而制成的动物形象。除了黄鼬陶塑,邓家湾遗址还出土了水牛、猪、鸡等与当时人民生活关系密切的动物陶塑[10],能和这些动物一起被“移植”到“玩具”中,可见“黄鼠狼”在当时人心中的地位不低。

邓家湾遗址出土的黄鼬陶塑(图片来源:[10])

03 人类对黄鼠狼的早期印象:不输猫的“捕鼠”高手

人类对黄鼬的早期印象,其实可以从黄鼠狼这个俗名中的“鼠”字中瞥见。黄鼬常常会捕杀远超其“饭量”的小动物,而它们食谱中的小动物又以鼠类、两栖动物为主,因此对于人类来说,是不折不扣的“灭鼠”高手。

毋庸置疑的是我们祖先很早便发现了这一点。早在先秦典籍《孟子》中就记载过,各种好马即使能一天飞奔千里,抓老鼠的本事也不如猫和黄鼠狼。可见,早在战国时期,人们就将黄鼬视为与猫旗鼓相当的捕鼠高手了。自此之后汉代许慎的《说文解字》、晋代郭璞注的《尔雅》等古籍中也相继夸赞了黄鼬的捕鼠能力(如食鼠、啖鼠等词眼)[11]。

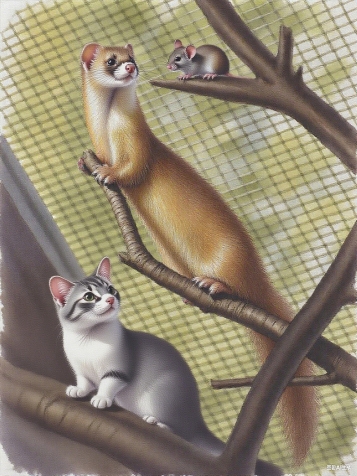

捕鼠双煞——猫和黄鼬(图片来源:作者由AI生成)

三国时期曹魏古汉语训诂学者张揖在《广雅》中称“鼬为鼠狼”,算是较早给黄鼬“起小名”的文献记载了。到了南宋时期的文献中,我们还能看见专门养黄鼬来抓鼠——当时的学者洪迈就曾在《钱氏鼠狼》中记载衙门中有人饲养黄鼠狼,专门用于衙门内灭鼠。明代的医药学家李时珍先生在《本草纲目》中给黄鼬做了一个相当中立的评价:能抓鼠、能制服蛇,但偶尔偷鸡[12]。

04 捕鼠传奇今仍在

到了现代,人们仍注重利用黄鼬的捕鼠能力。有些专家从鼠类对黄鼬气味反应的研究中更加确认了黄鼬对鼠类的震慑力,比如,黄鼬的对雄性大仓鼠(Cricetulus triton)以及仓鼠亚成体的胁迫效应、生殖抑制都有相当大的影响[13]。

黄鼬的捕鼠能力到底如何?这里不妨举几个例子:1962年,上海市郊鼠类密度较往年为高,而当年对黄鼬胃部的调查显示,鼠类出现频次高达79%以上[2]。一项更为直观的量化研究结果表明,一只黄鼬1个月内可捕食10只褐家鼠或黄胸鼠、20只黑线姬鼠、40只小家鼠,在不发生鼠害暴发的情况下,释放一只黄鼬可控制1公顷范围内的鼠害[14]。

看来,不少人以前真的冤枉黄鼠狼了,比起偶尔的“偷鸡”行为,它们那强大的“捕鼠”能力对我们防治鼠害有积极的功效和意义呀!

作者:盒子猫 中国科普作家协会会员

审核:张云峰 中国科学院动物研究所研究员,博士生导师

策划:翟国庆

出品:科普中国

参考文献:

[1]杨东东,赵纳勋.黄鼬[J].经济动物学报,2021,25(03):205.

[2]《中国动物志兽纲第八卷食肉目》.中国科学院动物研究所,1985-11-01.

[3]刘金毅,郑龙亭,徐钦琦,等.芜湖金盆洞旧石器遗址的食肉类[J].人类学学报,2006,(03):227-241.DOI:10.16359/j.cnki.cn11-1963/q.2006.03.005.

[4] Gao X , Liu J H , Ruan Q J ,et al.300,000-year-old wooden tools from Gantangqing, southwest China[J]. 2021.DOI:10.21203/rs.3.rs-226285/v1.

[5]傅仁义,冯兴无,张双权,等.辽宁朝阳马山洞的食肉类化石[J].人类学学报,2010,29(03):293-302.DOI:10.16359/j.cnki.cn11-1963/q.2010.03.002.

[6]董为,傅仁义,冯兴无,等.辽宁朝阳龙城马山洞哺乳动物群的性质及时代探讨[J].人类学学报,2009,28(01):95-109.DOI:10.16359/j.cnki.cn11-1963/q.2009.01.005.

[7]胡松梅,孙周勇,杨利平,等.陕北横山杨界沙遗址动物遗存研究[J].人类学学报,2013,32(01):77-92.DOI:10.16359/j.cnki.cn11-1963/q.2013.01.008.

[8]陈相龙,郭小宁,胡耀武,等.陕西神木木柱柱梁遗址先民的食谱分析[J].考古与文物,2015,(05):112-117.

[9]杨苗苗,胡松梅,郭小宁,等.陕西神木木柱柱梁遗址动物遗存研究[J].人类学学报,2022,41(03):394-405.DOI:10.16359/j.1000-3193/aas.2021.0050.

[10]武仙竹.邓家湾遗址陶塑动物的动物考古学研究[J].江汉考古,2001,(04):65-72+83.

[11]林蒲田.黄鼠狼捕鼠古今谈[J].农业考古,1993,(03):307.

[12]刘敦愿.漫谈中国古代的黄鼬及其他[J].农业考古,1983,(02):320-322.

来源: 科普中国

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普中国

科普中国