习近平总书记在文化传承发展座谈会上深刻指出:“‘两个结合’是我们取得成功的最大法宝”,特别是“马克思主义基本原理同中华优秀传统文化相结合”的“第二个结合”,表明我们党对中国道路、理论、制度的认识达到了新高度,表明我们党的历史自信、文化自信达到了新高度。这一重要论述为我们理解中国特色社会主义文化发展提供了根本遵循。倡导“坚定红色文化、发展绿色文化、弘扬本色文化”的“三色文化理论,正是对“第二个结合”的生动诠释。红色文化传承马克思主义的革命精神与中华文明的革新基因,绿色文化融合马克思主义生态观与传统天人合一理念,本色文化彰显中华文明的主体性与马克思主义的人民性。三者共同构成了一个有机整体,成为推动中华文明现代转型的强大动力。三色文化的融合,为新时代文化创新实践的方略与愿景提出教育传播、制度保障、国际传播三位一体的实践框架,拓展了现代文明新形态的构建路径,呈现文明更新的中国密码,藏在红、绿、本三色交织的文化基因中。“三色文化”探求马克思主义基本原理同中华优秀传统文化相结合之道。

一、“第二个结合”的理论根基与文明底蕴

要理解“三色文化”的深刻内涵,需首先把握“第二个结合”的历史必然性与文化可能性。习近平总书记强调:“中华优秀传统文化有很多重要元素,共同塑造中华文明的突出特性”,这些特性构成了“结合”的内在基础。

一是连续性决定了中华民族必然走自己的路。中华文明作为世界上唯一绵延不断的伟大文明,为马克思主义中国化提供了深厚土壤。马克思主义的真理力量激活了中华文明的基因,引领中国走进现代世界,推动了中华文明的生命更新和现代转型。

二是创新性使中华文明守正不守旧。从“苟日新,日日新,又日新”到马克思主义的辩证发展观,创新精神神一脉相承。“第二个结合”让马克思主义成为中国的,中华优秀传统文化成为现代的,造就了一个有机统一的新的文化生命体。

三是统一性为马克思主义中国化提供社会基础。“向内凝聚”的统一性追求,使马克思主义在中国大地上形成了集中统一的指导思想地位。这种统一性决定了国家统一永远是中国核心利益的核心,决定了一个坚强统一的国家是各族人民的命运所系。

四是包容性使马克思主义与传统文化相得益彰。中华文明从来不用单一文化代替多元文化,而是由多元文化汇聚成共同文化。“马克思主义基本原理同中华优秀传统文化相结合,既是对马克思主义中国化时代化历史经验的深刻总结,更是推动马克思主义在当代延续生命力、进发”新活力的关键路径。

五是和平性与马克思主义人类解放理想相呼应。从“讲信修睦、亲仁善邻”到人类命运共同体,和平理念一以贯之。这种和平性”决定了中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。“结合”的前提是彼此契合。马克思主义和中华优秀传统文化来源不同,但彼此存在高度的契合性。例如天下为公、讲信修睦的社会追求与共产主义理想相通,民为邦本、为政以德的治理思想与人民至上的政治观念相融,革故鼎新、自强不息的担当与共产党人的革命精神相合。正是这种深刻契合,使“三色文化”的构建成为可能。

二、红色文化:马克思主义革命基因与传统文化进取精神的融合

红色文化是“三色”体系中的精神旗帜,是“为人民服务”所系之色。它融合了马克思主义的革命性、批判性与中华优秀传统文化中自强不息、革故鼎新的精神气质,这种融合不是简单的物理看加,而是产生了深刻的“化学反应”,形成了具有中国特色的革命文化和奋斗哲学。

1. 革命辩证法与传统变革思想的共鸣

马克思主义的革命辩证法强调通过对现存事物的肯定理解中同时包含否定的理解这与《周易》“天地革而四时成”、商汤《盘铭》“苟日新,日日新,又日新”的变革思想形成深刻共鸣。在革命战争年代,中国共产党人将马克思主义的革命精神与中国传统的进取品格相结合,形成了“为有牺牲多壮志,敢教日月换新天”的豪迈气概。

在社会主义建设时期,这种革命精神转化为改革创新的时代精神。习近平总书记强调: “中华文明是革故鼎新、辉光日新的文明,静水深流与波澜壮阔交织。这一论断揭示了红色文化的双重特质--既保持静水深流的历史定力,又具有波澜壮阔的创新勇气。

2. 红色基因的文化载体与现代表达

红色文化在当代通过多种载体焕发新生。红色教育:如周恩来红军小学构建的“红色传承”教育体系,通过“沿着周爷爷足迹前进”“永远的长征”等校本课程,将革命传统融入青少年心灵。六大校内红色基地和区域红色资源联动,使“每一处景物都透出浓浓的红色气息”,激励孩子们“继承先辈好传统,继往开来迎明天”社会治理创新:“枫桥经验”是红色文化现代转化的典范。习近平总书记考察诸暨枫桥时指出:“人与人都应该团结互助、和谐相处,这里面既有中华优秀传统文化,也有马克思主义。新时代“枫桥经验”实现了马克思主义治理观与传统治理智慧的有机结合,成为“第二个结合”在基层治理中的生动实践。乡村振兴实践:山西长治振兴村以“听党话、跟党走”为核心的红色文化已融入当地群众的血脉。这种红色文化不仅成为凝聚人心的精神力量,更转化为推动乡村振兴的实践动力,体现了红色文化从思想引领到物质创造的转化逻辑。

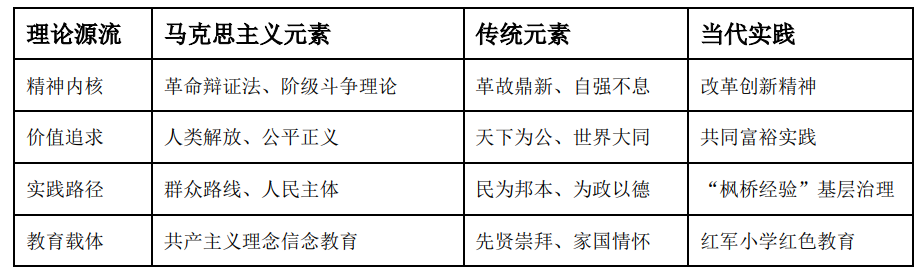

表:红色文化的双重源流与现代表达

三、绿色文化:生态马克思主义与传统生态智慧的当代创新

绿色文化代表着马克思主义人与自然关系理论与中国传统天人合一、万物并育生态理念的创造性融合,是“为人民服务”所存之色。在生态文明建设成为时代课题的今天,绿色文化不仅是一种发展理念,更是一种文明转型的路径探索。

1. 生态思想的双源汇流

马克思主义强调“自然是人的无机的身体”,认为人与自然是辩证统一的整体。格斯在《自然辩证法》中警告:“我们不要过分陶醉于我们人类对自然界的胜利。对于每一次这样的胜利,自然界都对我们进行报复。这一思想与中国传统“天人合一”、“万物并育”的生态智慧高度契合。在山西长治振兴村的实践中,绿色文化被明确表述为“生态保护、绿色发展已成为村民的生活习惯。这种文化融合超越了简单的环保意识,形成了系统的生态文明观!在哲学层面,将马克思主义的自然辩证法与传统的天人感应思想结合,构建了人与自然和谐共生的宇宙观;在伦理层面,融合马克思主义的集体主义与传统的仁民爱物思想,形成了生态责任伦理在实践层面,将社会主义的计划性优势与传统节约节用理念结合,推动了绿色发展制度化,

2. 生态智慧的创新转化

绿色文化在当代中国的实践创新体现在三个维度。政策维度:绿色发展纳入国家发展理念。从“五位一体”总体布局到“双碳目标,生态文明建设已上升为国家战略。这一过程体现了对马克思主义生产力理论与传统“仁民爱物思想的创造性转化,形成了“绿水青山就是金山银山”的新发展理念。教育维度:生态意识培养融入教育体系。周恩来红军小学的“绿色成长”教育体系,通过“让绿色环境充满教育元素”、“构建绿色成长课程超市”等方式,将生态理念植入青年心灵。其“绿色评价”体系更打破了唯分数论,关注学生的可持续发展能力和综合素质,体现了马克思主义关于人的全面发展理论与传统“厚德载物”思想的融合。文化维度:传统生态智慧焕发新生。彝族三色文化中的黄色代表光明与未来,与绿色文化的可持续发展理念相通。在乡村振兴中,各地挖掘传统生态智慧,如哈尼梯田的森林-村寨-梯田-水系“四素同构”系统、客家士楼的生态建筑智慧等现代生态治理提供了宝贵资源。

四、本色文化:道德根基与文化本体的守正开新

本色文化是“三色”体系的根基所在,是“为人民服务”所成之色。它承载着中华文明的文化基因与道德根脉在马克思主义中国化进程中,本色文化体现为对中华文化主体性的坚守,是保持中国特色的深层密码。

1. 文化主体性的当代建构

习近平总书记强调:“任何文化要立得住、行得远,要有引领力、凝聚力、塑造力、辐射力,就必须有自己的主体性。”这种主体性正是在“第二个结合”中建立起来的:民本思想的现代转化从“民为邦本”到“人民至上”,传统民本思想与马克思主义群众史观融合升华。在治国理政实践中这一融合催生了“全过程人民民主”的创新理念,既超越了西方自由主义民主,也突破了传统民本思想的局限。伦理体系的重构:传统“修齐治平”的个人修养体系与马克思主义人的全面发展理论结合,形成了新时代公民道德建设体系,山东大学实施的“中华优秀传统文化与中国自主知识体系构建工程”,正是将儒家思想精华引入当代政治、经济、法律、社会管理研究,实现其“当代转化与创新”。文化认同的强化:本色文化维护着中华文明的连续性。如彝族漆器艺术中红、黄、黑三色的运用黑色代表庄重威严(本色),红色象征热情勇敢(红色),黄色寓意光明未来(绿色),形成了完整的文化符号系统。这种民族文化传统的保护与发展,正是“坚守中华文化立场”的生动体现。

2. 本色文化的实践样态

在当代实践中,本色文化主要通过三种路径传承发展。学术体系构建:山东大学“中华优秀传统文化与中国自主知识体系构建工程”将社会科学研究范式引入传统儒学研究,将对儒学的思想史研究拓展为对儒家社会和儒家生活方式的研究。这一工程聚集了政治学、管理学法学、经济学、中医学等15个学科的学者,探索儒学与现代学科的对话融合,为建构中国自主知识体系提供了示范。乡村文化振兴:山西长治振兴村的“古色文化”以“根”、“孝”为核心,成为中华优秀传统文化在乡村的活态传承。这种本色文化不是静态保存,而是融入村民日常生活,通过家谱续修、祠堂活动:节庆仪式等形式代代相传,形成了文化认同的坚实载体。学校教育创新:周恩来红军小学的“金色童年”教育理念,以体验课程和实践活动为载体,让孩子在传承红色精神、绿色成长中享受童年幸福。这教育不仅关注知识传授更重视文化根脉的培育使中华优秀传统文化成为儿童成长的“精神基因”。

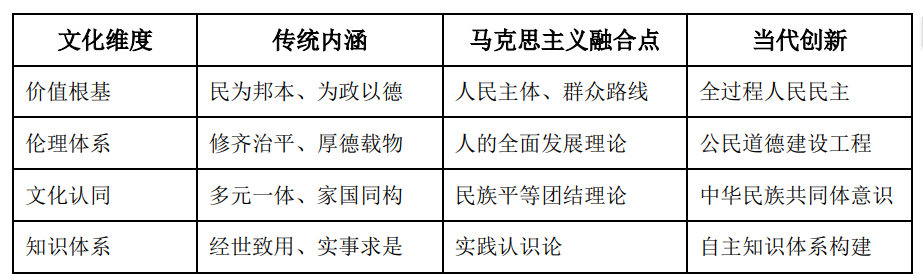

表:本色文化的三重维度与实践创新

五、三色融合:新时代文化创新实践的方略与愿景

站在新的历史起点,推动“三色文化”融合发展,是创造中华民族现代文明的必然要求。这需要我们在理论与实践上进行系统创新,使红色更鲜亮、绿色更蓬勃、本色更醇厚。

1. 教育传播创新:构建“三色”育人体系

教育是文化传承的主渠道周恩来红军小学的“三色文化”教育实践提供了有益借鉴。课程整合:建构“红色传承、绿色成长、金色童年”三位一体的课程体系。红色课程铸魂,如沿着周爷爷足迹前进永远的长征”等校本课程;绿色课程育心,如生态园、种植园等实践基地;金色课程润心如“四季八节”体验活动。环境育人:打造浸润式文化场域。该校建设了恩来园、长征园、文学园、国防教育园、生态园、长征园、文学园、民防国防教育园、生态园种植园等“六大园”,移步换景,文化化人,让“每一块墙壁都说话、每一处景物都透出浓浓的文化气息”。评价改革:建立“绿色评价”体系,打破唯分数论,关注学生的可持续发展能力和综合素质,这与马克思主义关于人的全面发展理论一脉相承,也体现了传统“因材施教”的教育智慧。

2. 制度保障强化:完善文化创新生态系统

推动“三色文化”创新发展需要系统性制度保障。政策协同:将“三色文化融入经济、政治、社会、生态各领域政策。如乡村振兴中借鉴振兴村经验,将红色党建、绿色发展与古色文化保护相结合,形成“三色共融”的乡村治理模式。法律保障:加强非物质文化遗产保护立法。彝族服饰作为四川省非物质文化遗产重点保护项目,其“三色文化”特征(红、黄、黑)得到系统性保护,避免了“只流于形式的传承,只剩下一个空的躯壳”。跨学科研究:支持类似山东大学的“中华优秀传统文化与中国自主知识体系构建工程”,促进不同学科围绕传统文化创造性转化开展合作研究,推出一批“原创性、标志性成果

3. 国际传播突破:彰显文明交流互鉴价值

“三色文化”蕴含的智慧对全球治理具有重要启示:红色文化的和平价值:中国式现代化打破“国强必霸”逻辑,证明和平发展道路可行。如习近平总书记强调:“中华文明的和平性,从根本上决定了中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者”;绿色文化的生态智慧:中国传统“天人合一”思想与马克思主义生态观融合形成的绿色发展理念,为全球生态治理提供了新思路。中国已成为全球生态文明建设的重要参与者、贡献者、引领者。本色文化的包容特质:中华文明多元一体格局展示了文化多样性与统一性的辩证关系。如彝族三色文化与汉族、蒙古族等民族文化共生共荣,印证了“越包容,就越是得到认同和维护,就越会绵延不断”的文明发展规律。三色交织,文明新章。在山东大学“中华优秀传统文化与中国自主知识体系构建工程”的研讨会上,来自15个学科的学者们正从不同角度探索儒家思想与现代社会的融合之道;在山西振兴村的田野间,村民们在红色党建引领下践行绿色发展传承着“根““孝”文化的古老智慧,在凉山彝族的作坊里,匠人们用红、黄黑三色漆器讲述着对力量光明与庄严的理解这些生动的实践场景共同勾勒出“第二个结合”的壮阔画卷。

构建“三色文化”框架,不仅是一种文化分类,更是一种文明创新范式。红色文化铸就精神旗帜,使马克思主义的革命精神与传统的革新基因共燃,绿色文化开辟发展新径,让社会主义生态观与传统天人智慧共鸣,本色文化守护道德根脉,使中华文明的主体性与马克思主义的人民性共生。三色交织、相融互摄、共同书写着中华民族现代文明的新篇章。如习近平总书记在文化传承发展座谈会上的宣示:“中国式现代化是赓续古老文明的现代化,而不是消灭古老文明的现代化;是从中华大地长出来的现代化,不是照搬照抄其他国家的现代化;是文明更新的结果,不是文明断裂的产物。” 这一历史进程,正是通过无数个“三色融合”的微观察实现的文明跃升。当每种色彩都保持自身特质又在整体中和谐共生,中国社会主义特色之路春光明媚,中华文明必将以更加璀璨的光辉照亮人类文明的星空!

▲王立祥教授在首届全民阅读大会上论“三色文化:我国生命健康文化体系建设之思考”

【参考文献】:

【1】 王立祥.坚定红色发展绿色弘扬本色中国共产党新闻网[EB/0].http://heory.people.com.cn/n1/2019/1225/o40531-31521258.html,201942-25.

【2】 王立祥. 我国生命健康文化体系建设思考. 《疑难病杂志》 CAS 2021年第10期973-976,共4页. Chinese Journal of Difficult and Complicated Cases

【3】 王立祥.谱写生命健康时代“心”华章叨.中华危重病急救医学,2019,31(8): 923-927.D0l: 10.3760/cma.j.issn.20954352.2019.08.001.

【4】 王立祥:铸造生命健康传播环,谱写医学科普新华章!中华医学会《健康世界》2025年6月总第379期,13-15页

作者:王立祥(简介)

解放军总医院第三医学中心原急诊科主任、教授、博士生导师;国家健康科普专家、“科创中国”50先导技术腹部提压心肺复苏发明人,“科普中国”国家工信部、卫健委5G+心脏猝死防治救系统项目首席专家,“三色文化”倡导者,获医学科学家奖、国家、军队科技进步二等奖、获军队优秀人才一类岗位津贴、获全国优秀科技工作者终身荣誉称号。兼任中华医学会科学普及分会第十届主委、中国研究型医院学会心肺复苏学专委会主委、中国健康管理协会健康文化委员会主委、中国老年保健协会心肺复苏专业委员会主委、中华医学会灾难医学分会秘书长、北京医学会灾难医学与心肺复苏分会创始主委等职务。

来源: 人民日报健康号

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

王立祥

王立祥