出品:科普中国

作者:姬俏俏(农学博士)

监制:中国科普博览

在农作物界,有这样一位“逆境斗士”——它能忍受干旱的煎熬、高温的炙烤,甚至在贫瘠的盐碱地上也能茁壮成长。这就是高粱,全球第五大禾谷类作物。而它的近亲——甜高粱,除了具有以上优点外,还是一种含糖量高、能做饲料和能源的作物,在推动畜牧业发展和土地资源高效利用方面潜力巨大。

然而,一个棘手的难题阻碍了它的崛起——甜高粱秸秆中顽固的木质纤维素就像一道铜墙铁壁,让反刍动物难以消化吸收。所以,攻破这道天然屏障,才能进一步释放甜高粱的全部潜力。

近期,中国科学院遗传与发育生物学研究所研究员谢旗团队在这一领域取得了突破性成果——他们给甜高粱做了一次“基因改造手术”,目的是让它的秸秆(主要成分是木质纤维素)更容易被食草动物消化吸收,成为更好的饲料。这场手术的关键在于操控“手术刀”内切-1,4-β-木聚糖酶,给甜高粱的木聚糖进行手术改造。

木质纤维素:动物消化难题的源头

首先,让我们先来认识一下这个需要攻克的“对手”,即“基因改造手术”需要对抗的木质纤维素究竟是什么呢?植物的茎、枝、杆之所以坚硬,主要是靠三种物种支撑:纤维素(像坚韧的麻绳)、半纤维素(像粘稠的胶水和网状支架)、木质素(像硬化的水泥)。这三者紧密结合形成的超级结构,就是木质纤维素。

木质纤维素的分布十分广泛:农作物收获后剩下的秸秆(玉米秆、麦秆、稻秆)、木材加工的木屑、专门种植的能源草(如甜高粱、柳枝稷),甚至城市里的废纸废木都是木质纤维素!它们年年生长,取之不尽,属于可再生资源。

作为一种重要的生物质资源,木质纤维素在我们的生活中扮演着多重角色。它是造纸领域最主要的原料,报纸、书本、纸箱、卫生纸等的生产都离不开它。其次,它也是理想的生物燃料原材料,木质纤维素经过分解转化处理可生成酒精(清洁能源)。除此之外,木质纤维素还可以做成可降解塑料、环保建材、纺织纤维等。

在畜牧业中,草料(主要成分为木质纤维素)是牛、羊等反刍动物的主要饲料,但食草动物们对木质纤维素的消化效率并不高,如果能提高牲口对木质纤维素的消化率,就可以用更少的饲料喂养更多的家畜。

惊喜发现:天然突变体M19打开新思路

令人欣慰的是,研究人员发现了一株甜高粱天然突变体M19,这为解决木质纤维素消化率难题带来了转机。

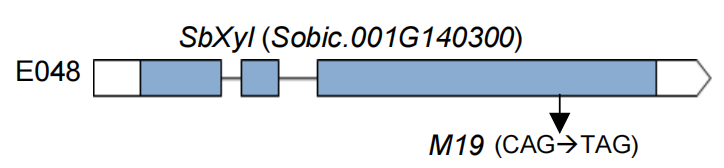

研究团队发现,突变体M19中,一个负责生产“木聚糖剪刀”(内切-1,4-β-木聚糖酶)的基因SbXyl发生了突变并失效(无义突变,产生无功能的截短蛋白)。这一突变带来了连锁反应:因为“剪刀”坏了,植物体内正常的木聚糖代谢和细胞壁(尤其是输送水分的维管组织)发育受影响,导致植株矮小、叶子卷曲、运输水分能力差、产量(生物量)低。

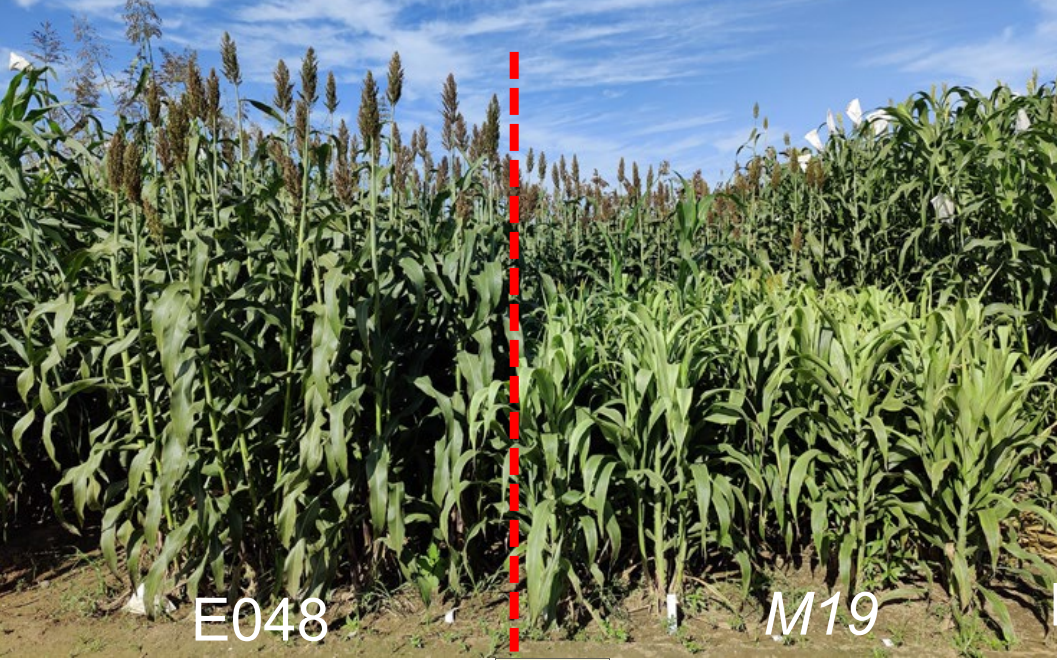

野生型甜高粱E048(左)与突变型M19(右)植株对比

(图片来源:参考文献[1])

然而,这个看似不利的突变却带来了意想不到的收获——突变体M19细胞壁结构被破坏了(更松散了),里面的木质纤维素反而变得更容易被消化酶分解了!无论是直接将它喂食给牲口,还是经过密封、发酵做成青贮饲料(比新鲜饲料耐储存,营养成分又高于干饲料),其消化率都显著提高了7.7%-20.1%。

这就形成了一个有趣的对比:对植株个体而言,这个突变不利于其生长发育,但作为饲料来说,却是个巨大的优势!

给植株做“基因手术”:兼顾“高产”与“易消化”

不过,要将这一惊喜的发现变为高效的解决方法,还面临着新的难题:突变体M19虽然饲料质量好(易消化),但产量太低(植株矮小),无法应用到实际生产中。为此,研究人员设定了一个双重目标:既要让植株能正常生长(主要是恢复维管组织正常发育和水分运输能力),又要保留饲料易消化的优点(细胞壁结构松散)。

为实现这一目标,研究人员采取了以下创新策略:

Step 1:找到一个只在维管组织(负责运输水分养分的管道系统)里工作的“开关”(启动子,来自基因:Sobic.007G003000),能确保它所控制的基因只在需要的地方(维管组织)被激活;

野生植株E048的SbXyl基因示意图及其在突变体M19中突变位点(C到T)

(图片来源:参考文献[1])

Step 2:用找到的“开关”去控制“木聚糖剪刀”基因(SbXyl)的表达。通过这种设计,SbXyl基因的表达被严格限制在维管组织内。

Step 3:把组装好的基因构件(pSbNAC::SbXyl)通过转基因技术放回M19突变体里。

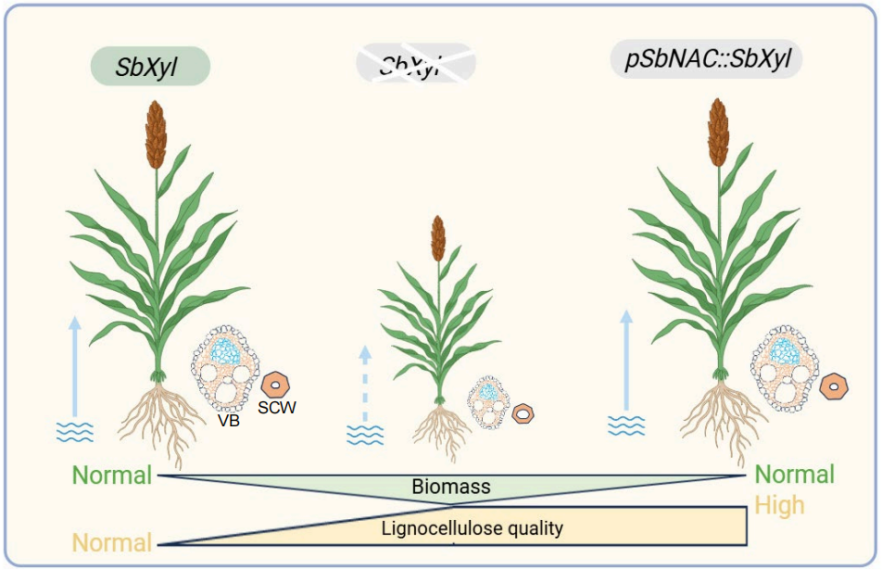

维管组织特异性互补策略示意图模型

(图片来源:参考文献[1])

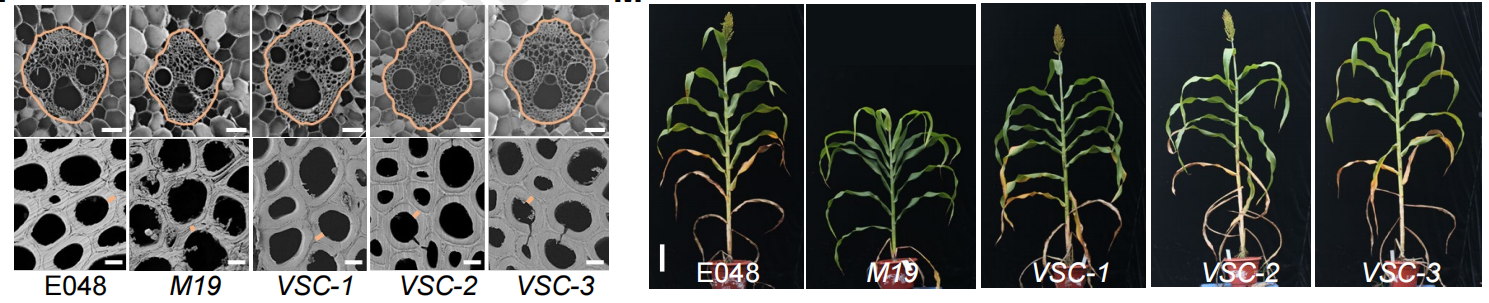

在上图示意模型中,野生型E048(图左植株)表现出正常的维管束(VB)形态,导致正常的生物量和木质纤维素特性。具有SbXyl功能丧失的M19突变体(图中间植株)显示维管束面积减小、纤维细胞次生细胞壁(SCW)变薄、生物量减少,但木质纤维素消化率更高。维管组织特异性互补(VSC)株(图右植株)系挽救了生长缺陷,同时保留了M19改善的木质纤维素品质。

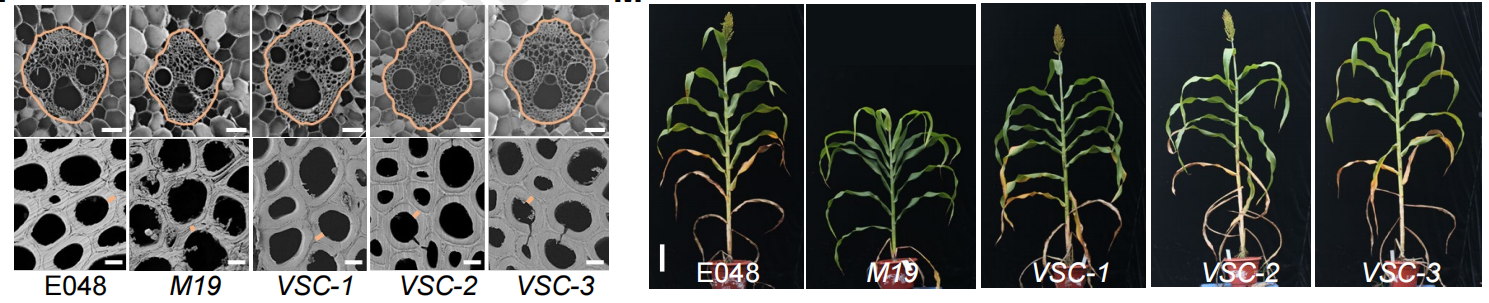

在温室中培育后,结果显示经过维管组织特意性互补(VSC)的植株达到了研究人员的双重目标。

一方面,VSC植株维管束发育正常,水分运输恢复,植株长高,并且产量恢复到正常水平。

温室中生长的野生型甜高粱(E048)、突变体(M19)和维管组织特异性互补(VSC)株系植株的生长状态

(图片来源:参考文献[1])

另一方面,在显微镜下观察不同植株的茎维管和纤维细胞形态,可见VSC株系维管区域恢复至野生型大小,但线条仍较薄,表明其生长恢复但细胞壁结构依然保持着M19变异植株松散、易消化的状态!

茎维管和纤维细胞的形态观察。橙色圆圈指示维管区域,橙色线条指示次生细胞壁。

(图片来源:参考文献[1])

从饲料到能源:“精准定位改造”技术前景广阔

研究团队成功培育出既高产又易消化的甜高粱新材料(VSC株系),实现了功能(高产)和特性(易消化)的完美平衡。这对于畜牧业意义重大,意味着可以用更少的土地和饲料资源,生产出更多的肉、奶等畜产品。

此外,这种“精准定位改造”(只在特定组织表达特定基因)的策略非常巧妙,它避免了在整株植物里过度表达木聚糖酶可能带来的全面崩溃(像M19那样矮小),潜在应用广。利用这个思路,不仅可改善甜高粱、玉米等饲料作物的饲用价值,未来也可能应用于改造柳枝稷等能源作物,使其生物质更容易被转化成生物燃料,提高生物能源的生产效率和经济性。

总体而言,研究团队的这项创新策略为解决木质纤维素“顽固性”这一世界性难题提供了一个极具前景的、可持续的解决方案。未来,随着基因编辑技术的不断进步,我们或将见证更多突破性作物的诞生,真正实现“优质高产”与“资源高效”的双赢局面。

参考文献:

[1]Ge, Fengyong, et al. “Vascular tissue-specific expression of an endo-1, 4-β-xylanase enhances forage efficacy of sweet sorghum silage.” Molecular Plant (2025).

来源: 中国科普博览

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中国科普博览

中国科普博览