出品:科普中国

作者:郭菲(烟台大学)

监制:中国科普博览

想象一下,每天被当作垃圾丢弃的橘子皮,摇身一变成为治疗糖尿病患者伤口的“神奇药膏”——这听起来像是天方夜谭,却正在中国的实验室里变为现实。

2025年6月,中国农业科学院麻类研究所栾明宝团队在国际期刊《国际生物大分子杂志》上发表了一项突破性研究:他们利用柑橘皮废料开发出的新型纳米材料,能让糖尿病患者的伤口愈合速度提升2.7倍。

国际糖尿病联盟发布的最新数据显示,2024年全球范围内20-79岁成人糖尿病患者约有5.89亿。这项技术不仅为全球的糖尿病患者带来了新希望,更是将农业废弃物转化为高值医疗产品的完美典范。

种类丰富的柑橘属作物

(图片来源:维基百科)

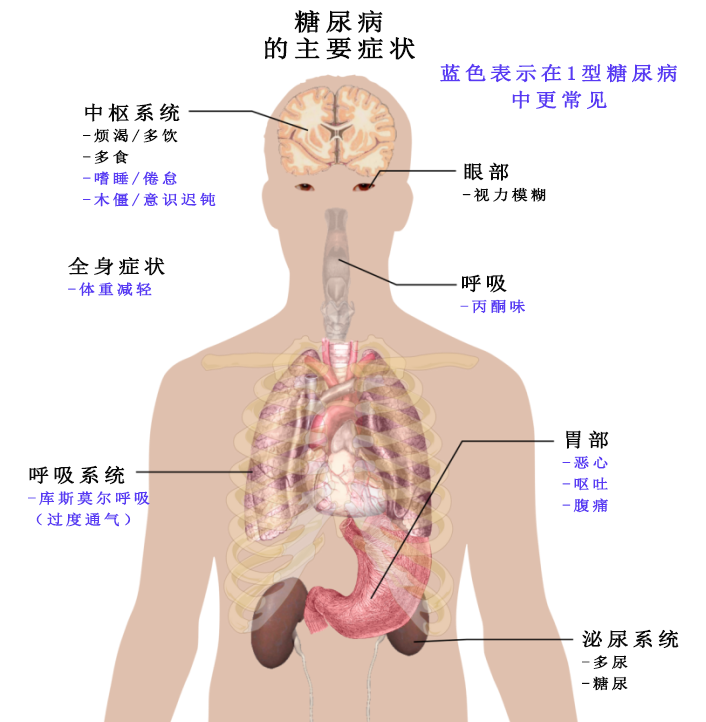

糖尿病伤口:高血糖环境提供的细菌“温床”

对于健康人来说,不小心划破手指可能两三天就愈合了。但对糖尿病患者而言,哪怕是一个微小的伤口都可能演变成噩梦。为什么糖尿病患者的伤口如此难愈合?这要从高血糖对人体的影响说起。长期的高血糖环境就像给细菌提供了一个五星级酒店,特别是那些“超级细菌”——例如耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)。这类细菌在高糖环境中疯狂繁殖,形成顽固的生物膜,普通抗生素对它们几乎束手无策。

更糟糕的是,糖尿病还会损害患者的血管系统。微血管病变使得伤口周围的血液循环变差,就像一条高速公路突然变成了羊肠小道,营养物质和免疫细胞无法及时送达“前线”。与此同时,患者的免疫系统也在高血糖的摧残下变得迟钝,白细胞如同电力不足的防御机器人,反应迟缓且战斗力骤降,无法有效清除入侵的细菌。

糖尿病容易引发的症状

(图片来源:维基百科)

传统的治疗方法主要依赖抗生素和普通敷料,但效果往往不尽如人意。抗生素的滥用导致细菌耐药性越来越强,而传统敷料只能起到简单的物理隔离作用,缺乏主动抗菌和促进愈合的功能。许多患者需要数月甚至数年的治疗,不仅身心备受煎熬,还给家庭和社会带来沉重的经济负担。

柑橘皮的华丽转身:从垃圾到宝藏

传统治疗的局限性为新型医用材料研发提出了迫切需求。在这一背景下,中国农业科学院团队对柑橘皮资源的创新利用展现出了突破性价值。

柑橘是芸香科柑橘属植物果实的总称,涵盖了这一属中所有的野生种和栽培种。这个大家族包括了我们熟悉的各种水果:从个头硕大的柚子、带有独特香味的枸橼,到日常生活中常见的橘子、柑子和橙子,还有味道偏酸的酸橙、体型较大的葡萄柚、富含维生素C的柠檬、调味常用的莱姆,以及小巧玲珑的金柑等。这些水果既包括自然界中的原生品种,也包括人工培育的杂交种和改良品种。我国是世界上最大的柑橘生产国,每年柑橘加工产业会产生超过千万吨的果皮废渣。这些果皮通常被当作垃圾处理,不仅浪费资源,还会造成环境污染。

然而,在科学家眼中,这些废弃的果皮却蕴藏着巨大的宝藏。栾明宝研究员带领团队,开始了一场变废为宝的探索之旅。他们首先将目光投向了柑橘皮中的果胶——一种天然的多糖类物质。果胶在我们的日常生活中并不陌生,它是制作果酱时让果酱变稠的关键成分。但科学家们发现,果胶的作用远不止于此。

通过精密的提取和纯化工艺,研究团队从柑橘皮渣中获得了高纯度的果胶。这种天然高分子不仅具有良好的生物相容性,不会引起人体的排异反应,还拥有独特的凝胶化特性。当果胶遇到钙离子时,会形成一种类似“鸡蛋盒”的三维网状结构,这个结构可以像海绵一样包裹和缓慢释放药物成分。

更令人惊喜的是,研究发现柑橘果胶本身就是一个“多面手”。它具有抗氧化作用,能够清除体内的自由基;具有抗炎功能,可以减轻过度的炎症反应;还能调节免疫系统,帮助机体更好地对抗感染。这些特性使得柑橘果胶成为制作医用材料的理想选择。

传统药材的现代演绎:枳壳与纳米银的奇妙邂逅

如果说柑橘果胶是这个新材料的“骨架”,那么纳米银就是它的“灵魂”。纳米银因其强大的抗菌能力而被誉为“超级抗菌剂”,但传统的化学合成方法往往需要使用有毒的还原剂,这限制了它在医疗领域的应用。

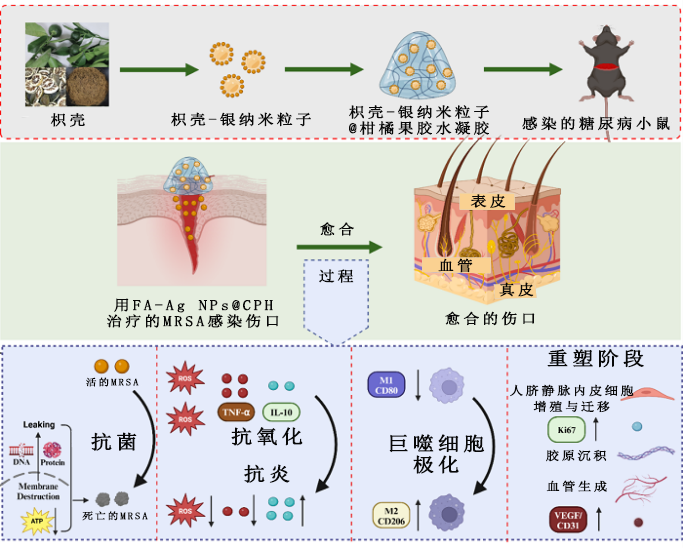

研究团队发现,枳壳(酸橙的干燥幼果)富含各种黄酮类化合物,这些天然化合物具有很强的还原能力,能够将银离子还原成纳米级的银颗粒。

整个制备过程展现了精准的分子调控:银离子在枳壳提取物的作用下,逐渐聚集形成纳米颗粒,而黄酮类化合物则像保镖一样包围在纳米银周围,防止它们过度聚集。通过这种绿色合成方法制备的纳米银,不仅保持了强大的抗菌活性,还大大降低了对人体细胞的毒副作用。

实验数据令人振奋,枳壳合成的纳米银对MRSA这种“超级细菌”的杀伤率高达99.8%,几乎可以说是“一网打尽”。更重要的是,这种纳米银对正常的人体细胞却相当友好,毒性极低,这为其临床应用扫清了一大障碍。

微观世界的激烈战斗:纳米银如何击败超级细菌?

那么,纳米银是如何实现这种高效杀菌的?要理解纳米银的抗菌机制,我们需要把视角缩小到纳米尺度。当MRSA细菌遇到纳米银时,一场微观世界的“星球大战”就此展开。

纳米银首先会吸附在细菌的细胞壁上,由于其极小的尺寸(通常只有几十纳米),它们可以轻易穿透细菌的防线。一旦进入细菌内部,纳米银就开始了它的“破坏行动”。它们会与细菌细胞膜上的蛋白质结合,破坏细胞膜的完整性,导致细胞内的物质大量泄漏,就像在船底凿了无数个洞。

与此同时,纳米银还会干扰细菌的能量代谢系统。ATP(三磷酸腺苷)是细胞的“能量包”,而纳米银能够抑制ATP的合成,从而切断细菌的能量供应。没有能量,细菌就像断了电的机器,很快就会死亡。

更厉害的是,进入细菌内部的纳米银还能与DNA结合,阻止细菌的复制和繁殖。此外,纳米银还会催化产生活性氧自由基,这些高度活跃的分子会进一步破坏细菌的各种生物大分子,加速细菌的死亡。

这种多管齐下的攻击方式,使得细菌很难产生耐药性。即使个别细菌侥幸存活,也很难将抗性基因传递给后代,这解决了传统抗生素面临的耐药性难题。

枳壳—银纳米粒子—柑橘果胶复合水凝胶杀菌材料的作用机理

(图片来源:参考文献[1])

智能药物递送:水凝胶的精妙设计

然而,药物制作出来了,如何将其作用于患者也面临着难题——将纳米银直接涂抹在伤口上可能会造成银离子的快速释放,不仅可能对正常组织造成损伤,还会很快失去抗菌效果。研究团队的聪明之处在于,他们将纳米银嵌入到柑橘果胶水凝胶中,形成了一个智能的药物递送系统。

这个系统的工作原理类似于“定时释放胶囊”。水凝胶的三维网状结构就像一个个小房间,纳米银被均匀地分布在这些房间里。当水凝胶接触到伤口的体液时,会缓慢溶胀,纳米银随之被逐渐释放出来。这种缓释效应确保了伤口部位始终维持有效的抗菌浓度,同时避免了银离子浓度过高造成的细胞毒性。

水凝胶还扮演着“环境调节器”的角色。它能够保持伤口的湿润环境,这对伤口愈合至关重要。在湿润环境中,细胞更容易迁移,新生血管更容易形成,各种生长因子也能更好地发挥作用。同时,水凝胶形成的物理屏障可以阻挡外界细菌的入侵,为伤口愈合创造一个相对无菌的环境。

随着伤口的逐渐愈合,水凝胶会慢慢降解,最终被人体吸收或代谢掉,不会留下任何残留物,避免了二次清创带来的痛苦和感染风险。

实验数据检验:令人振奋的治疗结果

这项研究并未就此止步,科学研究的魅力在于,任何精妙的理论设计都必须经受实验数据的检验。研究团队首先在体外进行了全面的性能测试。结果显示,这种新材料对MRSA的抑菌率达到97.66%,对其他常见的致病菌如大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等也表现出优异的抗菌活性。更重要的是,细胞毒性实验证明,该材料对正常的成纤维细胞和上皮细胞几乎没有毒性,展现出良好的生物相容性。

此外,研究团队还设置了动物实验进一步验证新药的疗效。他们建立了糖尿病小鼠模型,并在小鼠背部创建了感染MRSA的伤口。实验分为三组:使用新型水凝胶治疗组、传统敷料对照组和空白对照组。

治疗效果的差异令人震惊。在治疗的第11天,新型水凝胶组的伤口面积已经缩小到原来的8%,伤口基本愈合;而传统敷料组的伤口面积仍有23.4%,愈合速度慢了近3倍。

组织学检查进一步揭示了愈合质量的差异。使用新材料治疗的伤口,新生的皮肤组织结构完整,胶原纤维排列规则有序,毛囊、汗腺等皮肤附属器官也在逐渐恢复。相比之下,对照组的伤口愈合质量明显较差,常常形成疤痕组织,缺乏正常的皮肤结构。

从实验室到病床:充满希望的应用前景

这项研究成果的意义远不止于学术创新。对于千万糖尿病患者来说,它可能意味着摆脱慢性伤口困扰的新希望。对于医疗系统而言,有望大大缩短治疗周期,减轻医疗负担。对于环保事业来说,实现了农业废弃物的高值化利用,是循环经济的完美体现。

在产业化方面,我国每年产生的柑橘加工废弃物数量巨大,原料供应充足且成本低廉。这种新型药物制备工艺相对简单,不需要复杂的设备和苛刻的条件,易于实现规模化生产。并且,产品使用方便,可以根据不同的伤口情况制成凝胶、膜片、海绵等多种剂型。

在应用范围上,除了糖尿病创面,这项技术还有望应用于其他类型的慢性难愈合伤口,如压疮、静脉性溃疡、烧烫伤等。甚至在兽医领域,无论是宠物还是经济动物的伤口治疗,都具有广阔的市场前景。

当然,从实验室到临床应用还有一段路要走。研究团队表示,下一步将在皮肤结构与人类更为相似的猪等大型动物身上进行实验。同时,还需要进行长期的安全性评估,确保纳米材料不会在体内蓄积或产生远期毒性。最终,严格的临床试验将决定这项技术能否真正造福患者。

这项研究的成功启示我们:创新往往来自于对身边“废物”的重新审视。那些被我们忽视的农业废弃物、工业副产品,可能蕴含着改变世界的力量。正如柑橘皮从垃圾变成了医疗材料,下一个突破或许就隐藏在我们生活中常见的资源之中。

参考文献

[1]Chang, Li, et al.“Green synthesis of silver nanoparticles using Fructus Aurantii-loaded Citrus pectin hydrogel for accelerated healing of MRSA-infected diabetic wounds.” International Journal of Biological Macromolecules, 2025. DOI: 10.1016/j.ijbiomac.2025.144222

来源: 中国科普博览

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中国科普博览

中国科普博览