在现代化工产业链中,丙烯是一个不可或缺的"枢纽分子",其战略地位仅次于乙烯。作为三大合成材料(塑料、橡胶、纤维)及洗涤剂等日化产品的重要基础原料,丙烯支撑着现代生活的方方面面。为了制造它,工业上通常要将丙烷加热到600°C以上的高温,通过一种被称作“丙烷脱氢”(PDH)的反应,制备出这个关键化合物。

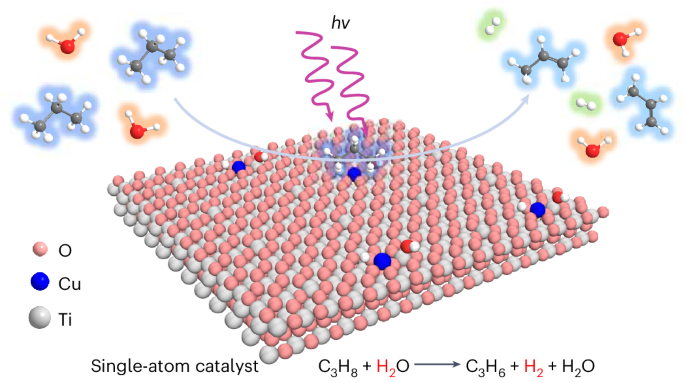

该成果的丙烷脱氢反应示意图(图片来源:参考文献[1])

然而,这一技术突破的意义绝非仅限于温度参数的改变。高温工艺会导致惊人的能源消耗与催化剂失活问题的双重困境最终影响催化效果和使用寿命。在“碳中和”逐渐成为全球共识的今天,这样的高温炼化路线正面临前所未有的挑战。

于是,科学家们开始寻找新的方法,有没有可能,把这个600°C的化学反应,“冷却”到室温以下?有没有可能,借助太阳光的能量?

铜单原子+水+阳光:一场催化革命的三重奏

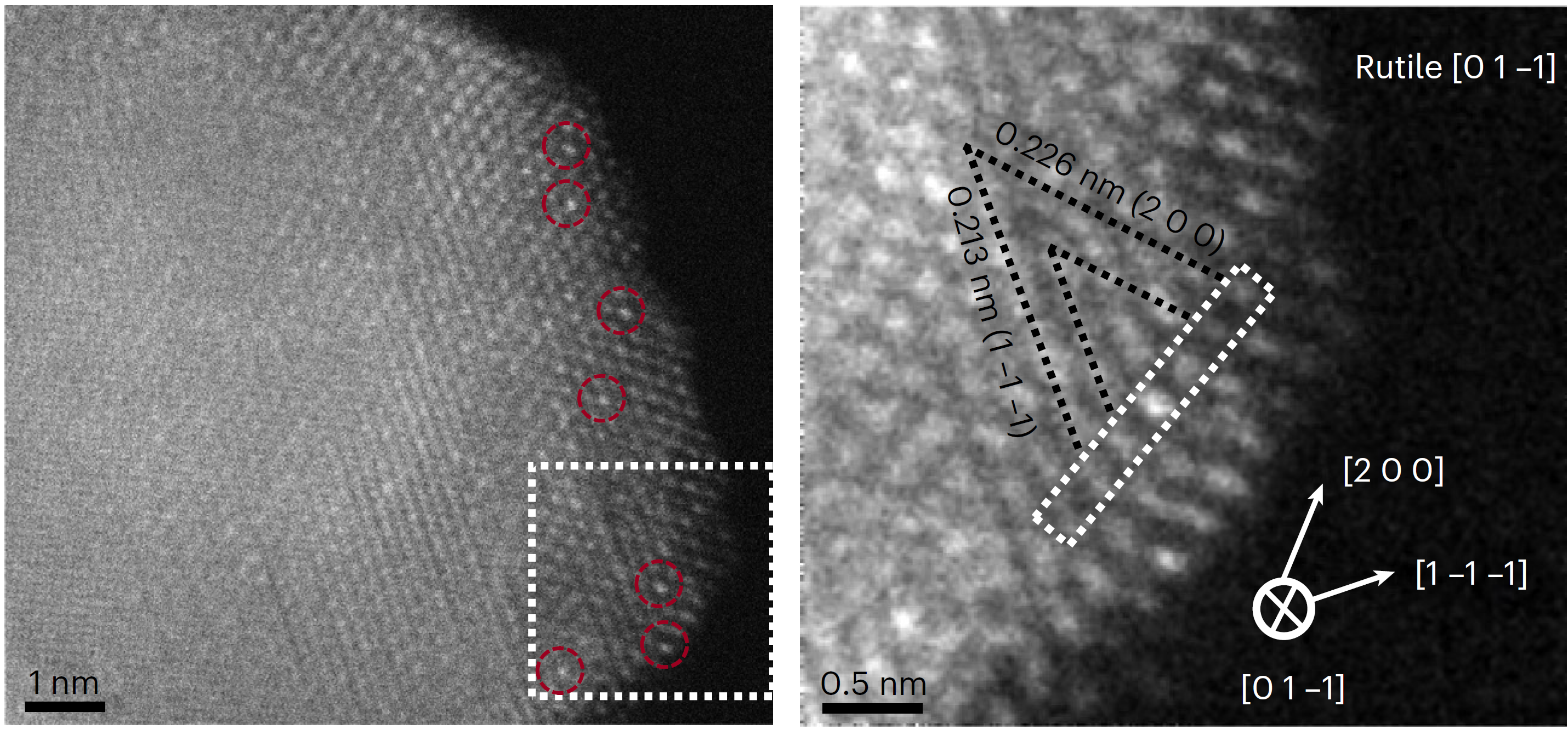

在传统化学工程中,能量输入往往遵循"高温高压"的简单范式,总是粗暴而直接。但中国科学院大连化学物理研究所与上海高研院的研究团队却另辟蹊径,颠覆了这一百年来的固有认知。他们发现了铜单原子催化剂(Cu₁/TiO₂),犹如在分子世界安装了一个精密的"能量转换器",通过电子态调控和界面效应,实现了温和条件下的高效催化。

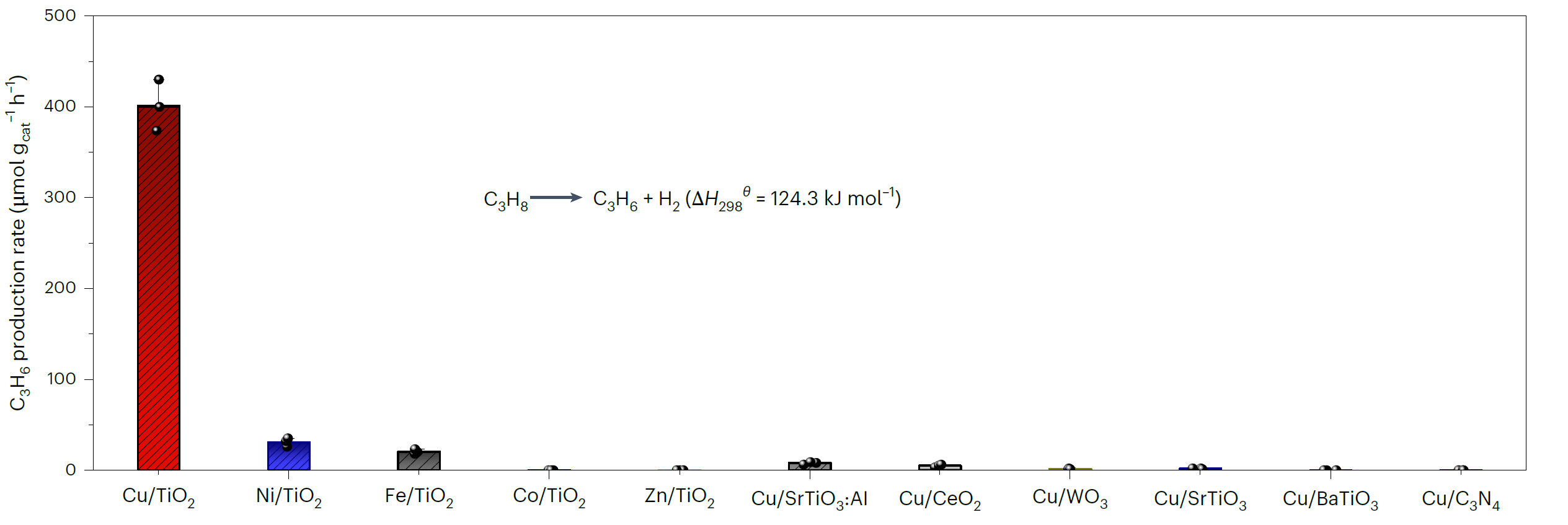

不同催化剂的丙烯生成速率对比(图片来源:参考文献[1])

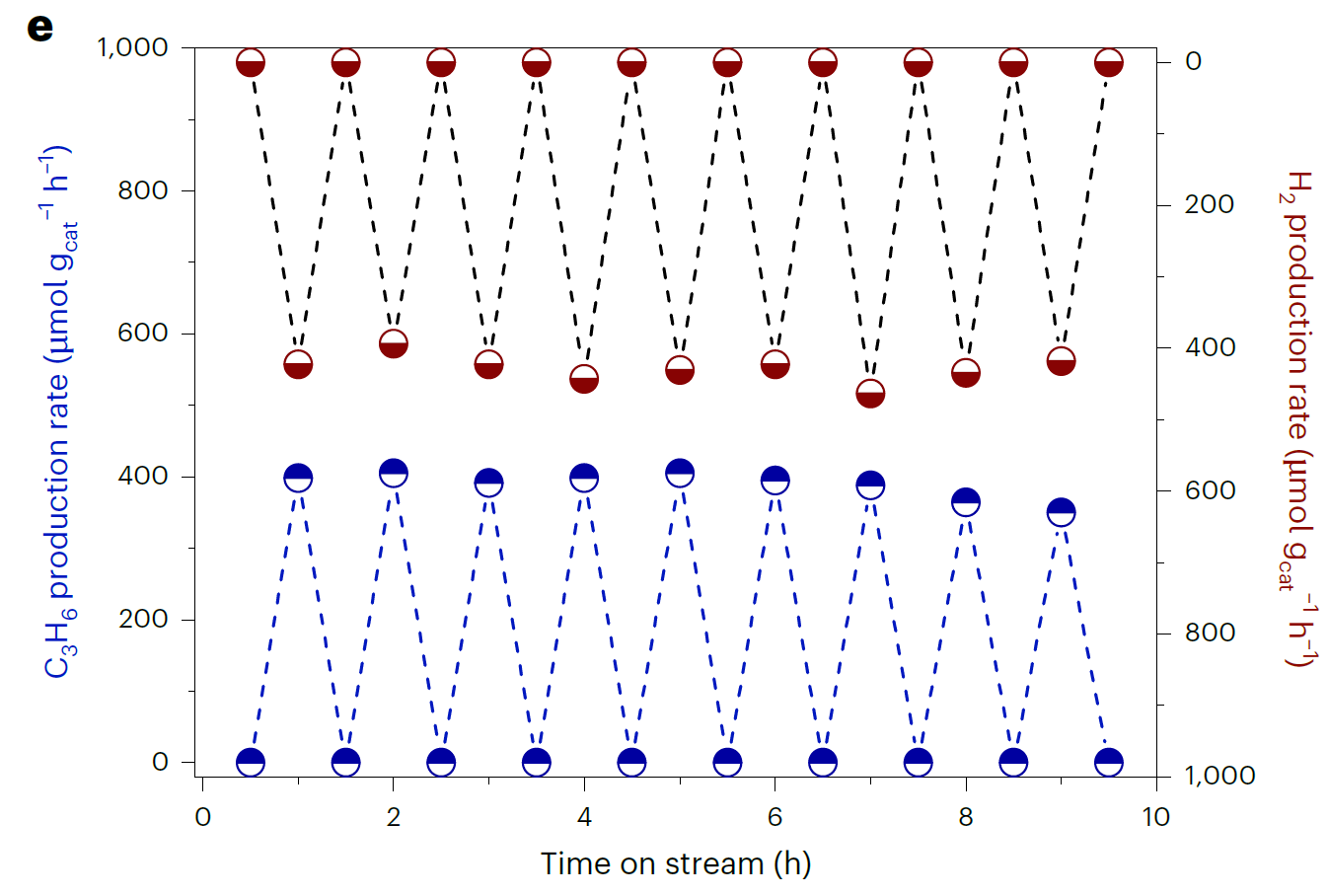

研究团队开创性地采用了光-热协同催化(photo-thermo catalysis)这一创新策略,通过巧妙耦合太阳光能与温和热能,实现了催化过程的能量协同增效。。实验中,他们在一个固定床反应器中通入了丙烷、水蒸气和氮气的混合气体,同时给予一定强度的紫外-可见光照射。结果在50–80°C的温度下,催化剂便能稳定地产出丙烯,最高反应速率达到1201 μmol/g/h,几乎可以媲美传统高温工艺。尤为关键的是,该体系通过水蒸气参与的光热协同机制,既避免了高温导致的催化剂失活,又显著提升了反应选择性,为绿色催化提供了全新范式。

在50°C条件下使用Cu₁/TiO₂ 催化剂进行循环测定时的丙烯和氢气生成速率(图片来源:参考文献[1])

这项研究的突破性在于构建了一个精密的"三位一体"催化系统-铜单原子、水分子和光三者协同作用,缺一不可。其中,原子级分散的铜单原子(Cu₁)作为催化体系的"活性心脏",它们像“钉子”一样固定在二氧化钛表面。这种独特的单原子构型宛如一个个分子级的"催化钉子户",既避免了传统纳米颗粒易团聚烧结的缺陷,又最大限度地暴露了活性位点。

水蒸气在光照下被催化裂解,生成羟基自由基(·OH)和活性氢原子,其中·OH可以从丙烷中抽取氢原子,触发脱氢反应生成丙烯。光提供能量,让水分子裂解、电子转移、自由基产生,整个过程没有高温,却有高效。

整个过程中,水既不是反应物也不是产物,而是作为可循环的催化介质参与反应。这种水催化的概念,与我们习惯的水参与反应、最终被生成或消耗大不相同,堪称是一种新的绿色催化范式。

特别值得注意的是,该体系通过光-水协同作用构建了一个自维持的催化循环:水分子在光驱动下持续活化产生活性物种,反应完成后又恢复为水分子,整个过程实现了能量的精准传递与物质的循环利用。这种"借力打力"的催化策略,为开发温和条件下的高效化工过程提供了全新思路。不仅如此,这个方法还兼容性极强。研究人员发现,除了丙烷,乙烷、丁烷等轻质烷烃也能通过相同方式脱氢,生成对应的烯烃产物如乙烯、丁烯等。这意味着,这种技术不仅仅是一个新反应,而是有潜力扩展为整个炼化工艺流程的通用替代平台。

铜原子如何牵起“水”与“光”的手

铜、水和光,它们如何互相配合,让一个需要600°C才能发生的反应在接近室温下悄然进行?答案藏在催化剂表面发生的一连串“光-电-化学”事件中。

首先是光的角色。当紫外-可见光照射到Cu₁/TiO₂催化体系时,TiO₂半导体吸收光能后激发出电子-空穴对。这些光生电子迅速迁移至锚定的铜单原子上,将Cu²⁺还原为具有高活性的Cu⁺物种,而留下的空穴则驱动水分子氧化解离,形成关键的羟基自由基(·OH)。这一过程实现了光能到化学能的精准转化。

接下来登场的是水蒸气。通过持续的光解循环产生·OH自由基。这些·OHs表现出惊人的选择性,它们会牢牢附着在TiO₂表面的特定位置,精准地从丙烷分子中夺取一个氢原子,生成丙烯和水,而不会过度氧化为二氧化碳或其它副产物。这也正是丙烯选择性高达99%的关键。

而铜单原子扮演的角色至关重要,它既是电子接受体,帮助分离光生载流子,又是活性位点调控者,使得周围的氧原子具备合适的电荷密度,降低了丙烷脱氢的能垒。通过密度泛函理论计算,研究者发现,在Cu存在的情况下,丙烷分子C–H键断裂的能垒从传统体系的1.3–1.5 eV降到仅0.09 eV甚至接近于0。这意味着,只要有一点热量和光能,反应就能自发进行。

Cu₁/TiO₂单原子催化剂的球差电镜图像(图片来源:参考文献[1])

研究团队还通过同位素标记实验进一步验证了反应路径,他们使用氘代水(D₂O)与氘代丙烷(C₃D₈)后,他们检测到产物中确实含有来自水的氢(H₂或HDO),而非仅由丙烷释放出的氢。这一结果明确了,丙烷的氢不是被直接夺走,而是被水裂解生成的·OHs协助移除的。

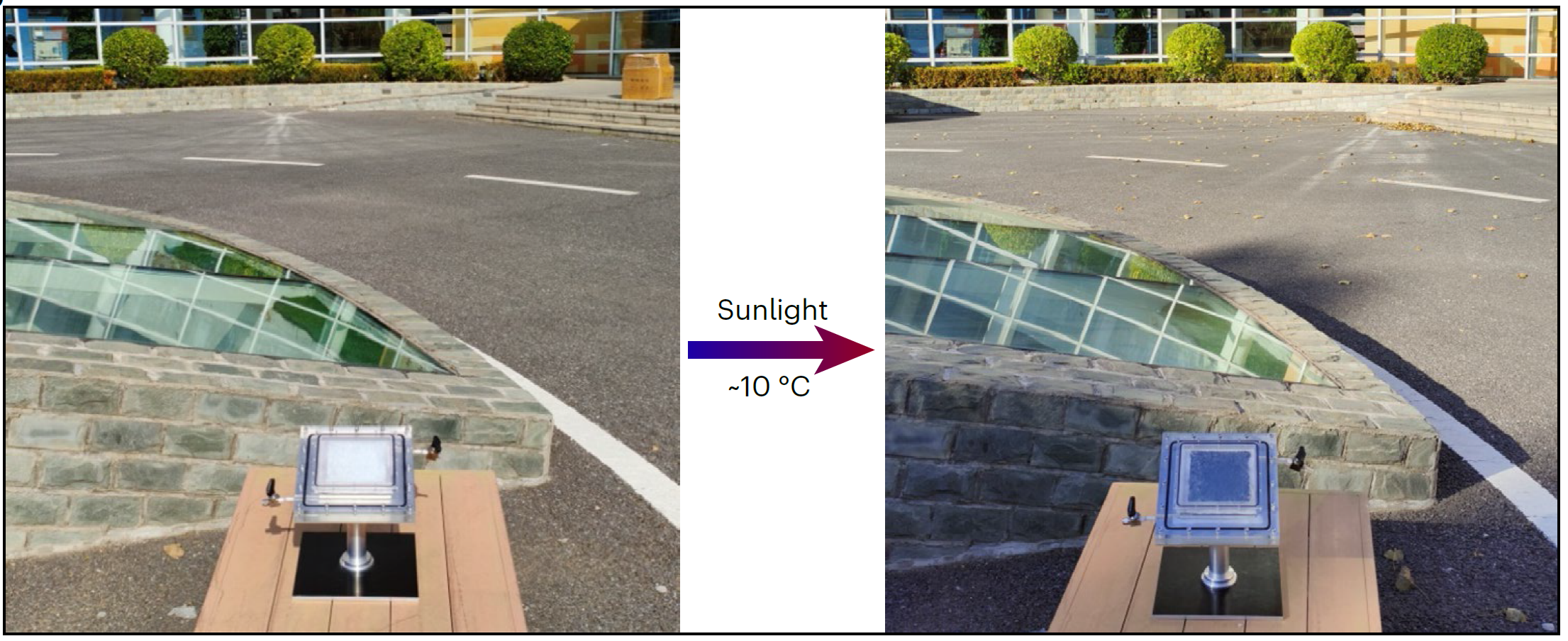

在太阳光下直接反应的反应器照片(图片来源:参考文献[1])

在传统催化体系中,高温是打破能垒的“重锤”;而在这项新技术中,铜、水与光的协同作用,像是精巧的杠杆系统,用最小的能量撬动最大的转化效率。

总结

这项由中科院大连化物所等团队完成的研究,不仅突破了传统丙烷脱氢工艺的温度限制,,更开创性地从根本上重新设计了反应路径。研究团队以铜单原子为催化核心,借助水蒸气和阳光的天然能量流,将传统依赖高温的大工业反应“冷却”到接近常温。这不仅大幅节省能耗,减少副产物,更预示着未来太阳光+单原子催化剂+绿色载体可能成为催化科学的一个新方向。这项成果标志着化工过程"低温化革命"的开端,为重塑高耗能基础化学工业提供了全新的技术范式。

参考文献:

[1] Kang, Leilei, et al. "Light-driven propane dehydrogenation by a single-atom catalyst under near-ambient conditions." Nature Chemistry (2025): 1-7.

[2] Monai, Matteo, et al. "Propane to olefins tandem catalysis: a selective route towards light olefins production." Chemical Society Reviews 50.20 (2021): 11503-11529.

[3] Motagamwala, Ali Hussain, et al. "Stable and selective catalysts for propane dehydrogenation operating at thermodynamic limit." Science 373.6551 (2021): 217-222.

作者丨Denovo科普团队(张玮杰博士;杨超博士)

审核丨任小敏 大连工业大学副教授

来源: 科普中国创作培育计划

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普中国创作培育计划

科普中国创作培育计划