在我们的食品清单中,甜叶菊通常以天然代糖的身份出现。它来自一种拉丁美洲原产的植物,叶片中富含的甜味成分,其甜度远超蔗糖,却几乎不含热量,因此成为糖尿病人和减重人群的热门选择。然而,甜叶菊的价值并不止于“低糖替代”这么简单。

近年来,科学家们开始注意到甜叶菊中所含的多酚类、黄酮类等非甜味物质,其具备抗氧化、抗炎、甚至抑制肿瘤细胞生长的潜力。不过,大多数天然提取物在未加工状态下的药效并不理想,活性成分的含量少、稳定性差、靶向性不足,这些都成为它们走出实验室的绊脚石。

甜叶菊发酵后可产生抗癌物质示意图(图片来源:作者使用AI生成)

那么,是否存在一种方式,能够“激活”植物提取物中的潜在药力?答案或许藏在我们熟悉的微生物中——乳酸菌。日本广岛大学研究团队的一项最新研究表明,将甜叶菊提取物交由植物源乳酸菌发酵处理后,其对胰腺癌细胞的抑制能力显著增强。这不仅揭示了发酵过程中的分子转化机制,也为天然抗癌药物的开发提供了新的突破口。

乳酸菌如何“激活”植物提取物?

在自然界中,许多植物都含有有益健康的活性成分,比如多酚、黄酮、萜类等。但这些成分往往存在可用性低的问题,也就是说它们在体外稳定性差、吸收率低、或者本身的活性不强。因此,科学家们提出了一个有趣的策略,用微生物“改造”植物提取物,让它们更容易被人体利用、或具备更强的功能。

这正是日本广岛大学团队在这项研究中所做的,他们从植物中分离出一种安全可食用的乳酸菌株,将其用于发酵甜叶菊提取液。结果发现,经过发酵处理的提取物(简称FSLE)在多个体外实验中表现出比未发酵提取物更强的抗癌能力。

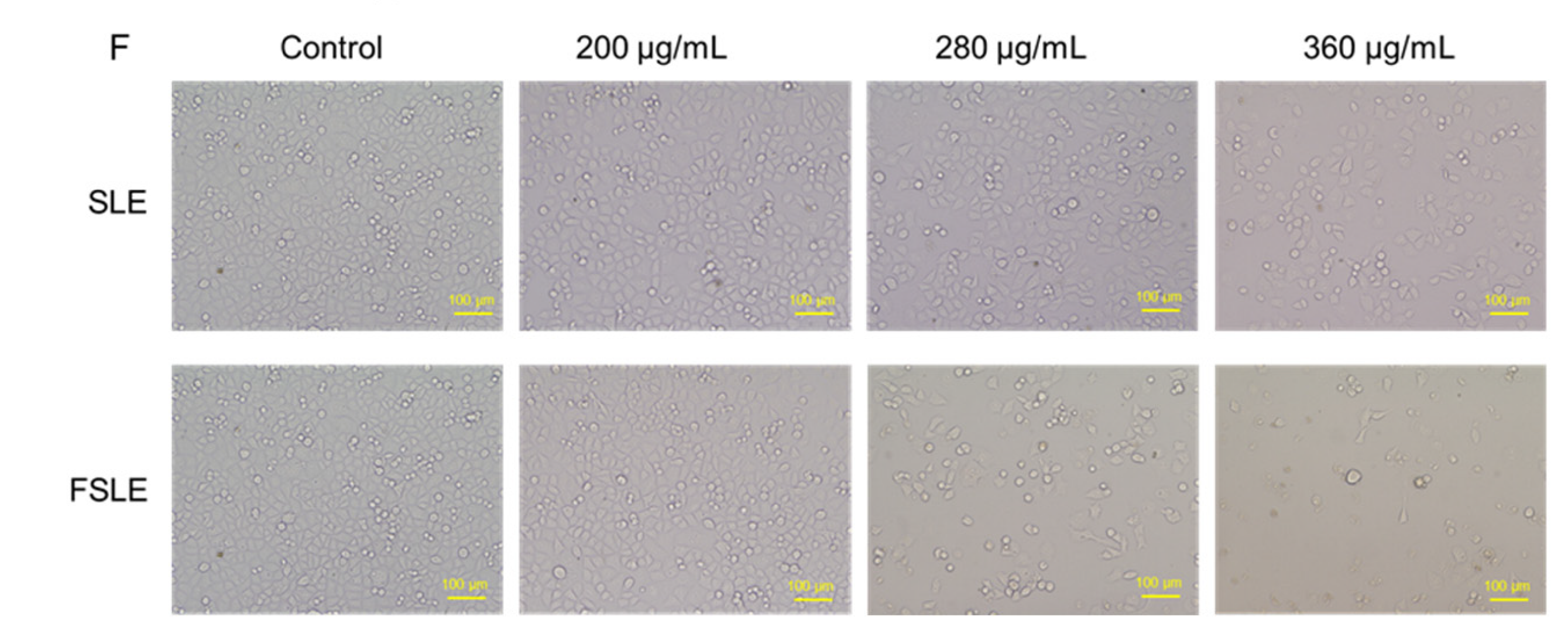

具体来说,FSLE对胰腺癌细胞PANC-1的抑制效果更加明显,其半数抑制浓度(IC₅₀)从未发酵提取物的331.3 µg/mL下降到271.2 µg/mL,说明它在更低浓度下就能杀死癌细胞。而且,更令人欣慰的是,这种增强的毒性在正常人类肾细胞(HEK-293)中并未显著体现,显示出一定的肿瘤选择性杀伤作用,也就是说它分得清敌我。

PANC-1细胞在接受未发酵提取物(SLE)和FSLE处理后所呈现的形态学变化(图片来源:参考文献[1])

那这种增强是怎么发生的?答案在于乳酸菌的酶促转化作用。在发酵过程中,乳酸菌分泌的酶类能对植物中的多酚类物质进行水解、甲基化或酰化等化学修饰,从而生成新的代谢产物。这些新产物有时比原始成分更稳定、亲脂性更强、更容易穿透细胞膜,也就更可能具备生物活性。

CAME是如何杀死癌细胞的?

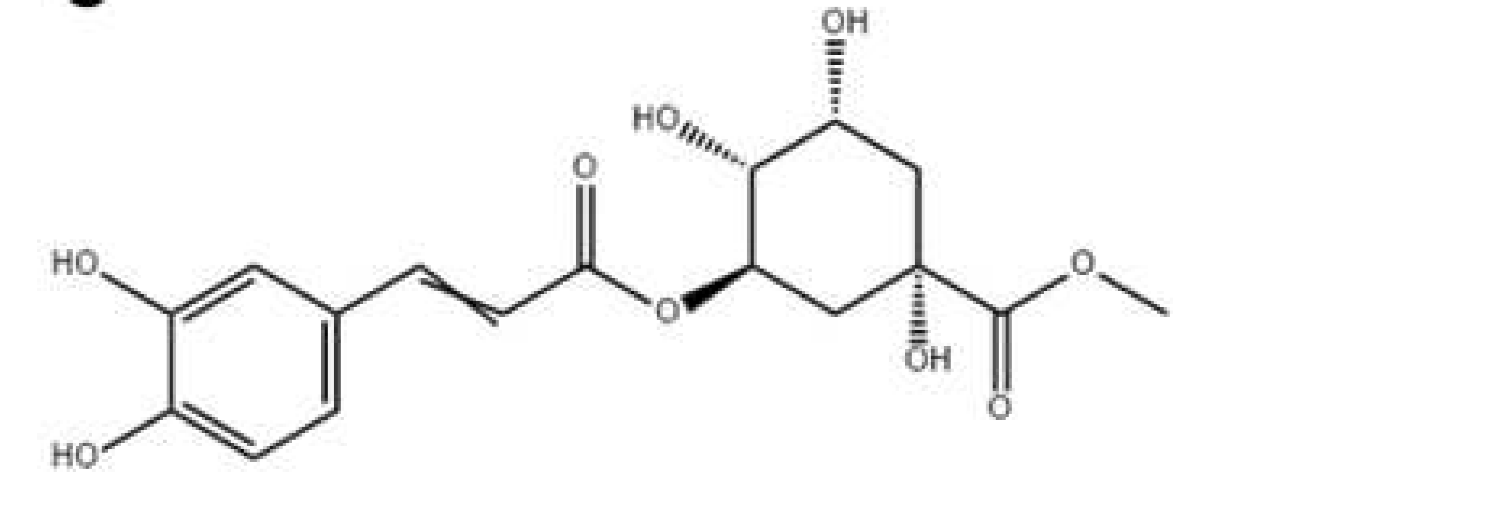

在微生物发酵的作用下,甜叶菊提取物发生了质的变化。研究人员发现,在发酵后的提取物中,出现了一种全新的化合物,甲基绿原酸(Chlorogenic Acid Methyl Ester, CAME)。这个分子在未发酵的提取物中几乎不存在,而它的出现,正是抗癌活性增强的关键。

CAME的化学结构(图片来源:参考文献[1])

绿原酸本身是一种存在于多种植物中的天然多酚,具有抗氧化、抗炎、降血糖等作用,也有一定的抗肿瘤潜力。然而,这种原始形态的绿原酸在体内的稳定性和细胞穿透能力有限。而CAME是在乳酸菌的酶作用下,通过甲基化修饰而来的升级版。

研究显示,CAME在对胰腺癌PANC-1细胞的毒性实验中,其杀伤力远高于绿原酸本身——48小时的IC₅₀(半数致死浓度)仅为119.1 µg/mL,而绿原酸则需达到189.6 µg/mL才能达到类似效果。换句话说,它剂量更小、作用更强。

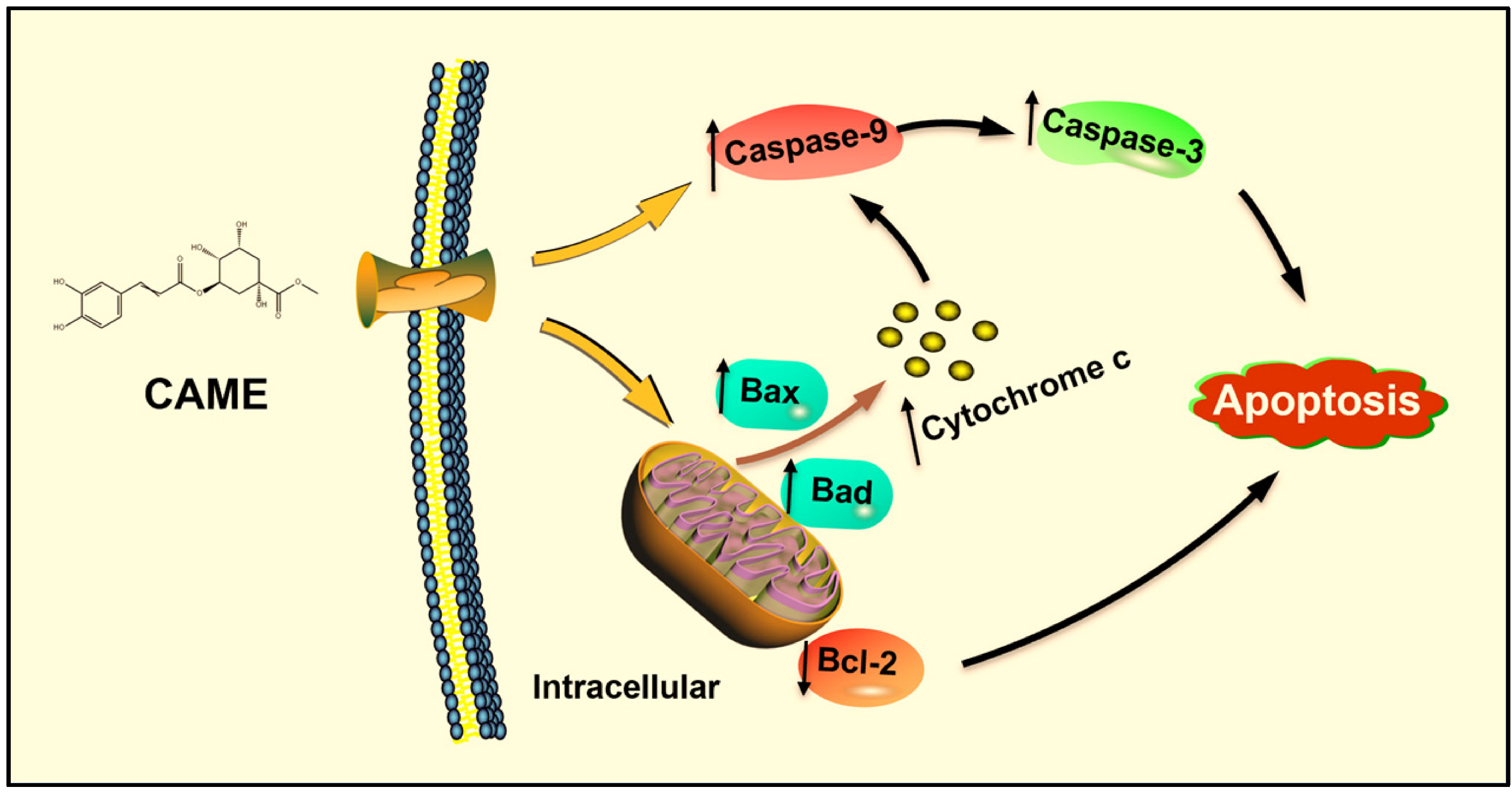

科学家进一步用流式细胞术观察CAME的作用机制,发现它通过两个方面协同“围剿”癌细胞。一是阻止细胞复制,CAME能让癌细胞停在细胞周期的G0/G1期,也就是细胞刚准备复制DNA的阶段。像是按下了暂停键,癌细胞不能继续分裂和扩张。二是诱导“自杀”程序,更重要的是,CAME能够激活癌细胞的内在凋亡程序,一种由线粒体主导的程序性死亡机制。这就好比让癌细胞“自行了断”——既不能繁殖,同时被迫走向衰亡。

FSLE 诱导 PANC-1 细胞凋亡的整体机制(图片来源:参考文献[1])

CAME是发酵出来的药吗?从结构上看,CAME只是一个分子量不到370的小分子。但它所引发的连锁生物反应却丝毫不小。其独特的分子修饰——甲基化,不仅让它在细胞膜上的穿透力更强,也可能增加其靶点亲和性和生物稳定性。

重要的是,CAME并非合成药物,而是通过乳酸菌发酵自然生成,这使得它在安全性、生产成本和可持续性方面具有显著优势。研究团队也指出,下一步他们将开展动物实验,进一步验证CAME在整体生理系统中的抗癌作用和代谢路径。

总结

在对抗胰腺癌这一高致死率癌症的探索中,这项研究展示了一种颇具前景的自然策略,将植物提取物与益生菌发酵结合,从而激活潜在的抗癌成分。甜叶菊本身已被证实具有抗氧化和轻度抗癌作用,而在乳酸菌的作用下,原始的绿原酸被转化为生物活性更强的甲基绿原酸,显著增强了对胰腺癌细胞的抑制能力,并通过诱导凋亡与细胞周期阻滞机制实现协同作用。这不仅为未来天然药物的开发提供了分子机制依据,也提示我们,微生物并非药物的对立面,反而可能是天然产物药效升级的隐形合伙人 。

参考文献:

[1] Zhang, Rentao, et al. "Stevia Leaf Extract Fermented with Plant-Derived Lactobacillus plantarum SN13T Displays Anticancer Activity to Pancreatic Cancer PANC-1 Cell Line." International Journal of Molecular Sciences 26.9 (2025): 4186.

[2] Iatridis, Nikos, et al. "Anti-cancer properties of Stevia rebaudiana; more than a sweetener." Molecules 27.4 (2022): 1362.

[3] Kasti, Arezina N., et al. "The effects of stevia consumption on gut bacteria: Friend or foe?." Microorganisms 10.4 (2022): 744.

[4] Martínez-Rojo, Elizabeth, et al. "Stevia eupatoria and Stevia pilosa extracts inhibit the proliferation and migration of prostate cancer cells." Medicina 56.2 (2020): 90.

作者丨Denovo科普团队(褚宏伟博士 湖南师范大学硕士生导师;杨超 中国科普作家协会会员)

审核丨赵宝锋博士 辽宁生命科学学会

来源: 科普中国创作培育计划

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普中国创作培育计划

科普中国创作培育计划