经过近40年发展,我国远洋渔业从小到大,从弱到强,作业范围从近海扩展至公海、走向深蓝。合作领域持续拓宽,渔船规模、装备水平、捕捞加工能力以及科研水平已跻身世界前列。

在科技创新方面,远洋渔业船舶的技术和设备实现了显著的现代化进步。涵盖船舶设计建造升级、捕捞设备与技术革新、数字化智能化应用及环保技术融合等多个维度。

远洋渔业冷藏船,保证海上冷链运输,提升产品质量。图片由浙江海洋大学水产学院常务副院长朱文斌提供

智能化技术已经广泛应用于现代远洋渔船中。船舶上配备了GPS导航系统、自动识别系统(AIS)和雷达设备,保障航行安全和定位精确度。数据监控和管理系统能够实时收集和分析海洋环境数据及作业信息,通过卫星通信与岸上控制中心同步,实现远程监控和管理。半自动化甚至全自动化的捕捞系统也开始普及,使船员可以远程操控,提高了安全性和工作效率。

现代化渔船还需要配备现代化捕捞设施与技术的改进。包括高效节能渔具的研制、生态友好型渔具的创新、支持新质生产力的信息技术发展、领先的资源渔场探测装备与技术和捕捞自动化与辅渔助渔技术的探索。

新一代渔船部分配备人工智能技术来优化捕捞路线、自动识别鱼群和进行实时数据分析,帮助捕捞活动更高效地进行。此外,设计多功能渔船,集捕捞、加工、冷冻于一体的船只已开始投入使用,进一步缩短了从捕捞到市场的时间,保持了渔获的品质和新鲜度。

这里,重点谈谈包括遥感探测技术在内的一些前沿技术和设备在远洋渔业的应用。

海洋遥感卫星在海洋渔业的应用

海洋遥感卫星在海洋渔业及相关领域发挥着日益重要的作用,展现出广阔的应用前景和巨大潜力。

预测海洋鱼类资源分布:海洋环境是鱼类生存和活动的必要条件,各环境参数变化对鱼类及其他海产动物的分布、洄游、移动、集群等影响显著。遥感技术通过动态、大面积获取数据,可发现鱼类变动规律及特征,进而分析鱼类分布机制和波动规律。具体而言,一是利用海洋渔业捕捞或调查数据,分析与鱼类地理分布相关的要素特征;二是利用遥感资料预测或模拟鱼类地理分布;三是利用遥感资料探讨鱼类不同地理分布的组成特点。换句话说,也就是利用海洋卫星遥感技术可以找到鱼在哪儿待着,待的地方又是怎样的。

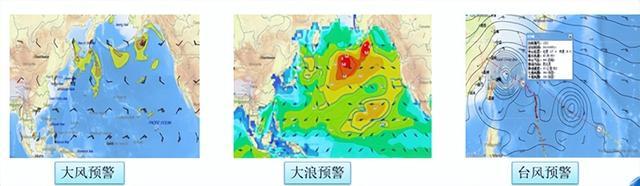

管理渔业和辅助渔船安全:通过卫星监控,可获取渔船分布、类型、捕捞强度、鱼类栖息地环境等信息。同时,遥感数据能提高天气预报准确率,为渔业提供气象保障。及时获取云图、风、海浪、海冰等遥感数据,可提升海洋捕捞作业安全性,减少损失。

航海雷达可视化显示

(图片由东海水产研究所张胜茂提供)

监测赤潮等灾害:借助海洋遥感技术,可根据遥感监测的海洋环境信息、海况信息制作赤潮、溢油和大面积污染等灾害因子遥感专题图,及时向相关渔业部门和单位发布灾情,降低损失。

我国海洋遥感在渔业应用取得哪些重大的进展?

随着遥感科学与技术(尤其是海洋遥感技术)的进步及海洋生态环境遥感观测数据共享平台的建设,海洋遥感技术能为海洋渔业科学研究提供愈发精确的遥感观测数据。

一是卫星遥感技术在提高观测数据的时间与空间分辨率、光谱波段分辨率和辐射分辨率等方面取得一定突破,偏正光遥感等定量分析技术陆续出现。通过结合已获取的环境因子数据和实测历史数据,不断验证修改遥感数据反演模型,进一步提高了遥感数据准确性。利用卫星遥感数据反演生成的环境因子数据产品日益增多,除叶绿素浓度、海表温度、海面波高、海面风场等常见因子外,专门观测海表盐度的遥感卫星也已正常运作。随着国内外卫星遥感平台增多,多源多尺度数据的时空尺度同化技术提升了遥感观测数据的频率和准确性。

二是渔业遥感信息数据的处理技术和分析水平大幅提高。物理海洋模式的革新及与遥感数据的融合技术发展,对反演海洋环境因子、预测渔场意义重大。遥感技术正迈向三维数字化,极大提升了其在海洋渔业资源开发和管理中的实际应用价值。

最后,渔业遥感(FisheryRemoteSensing)科学技术、地理信息系统技术(GIS)和全球定位系统技术(GPS)等相关高新技术处于快速发展阶段,未来在实际应用中结合将更加紧密。遥感影像数据、海洋渔业捕捞数据和海洋环境调查数据等将构成完备的海洋渔业空间地理信息数据库(常见海洋环境数据包括海表温度、叶绿素浓度、海面高度、海面风场、海水盐度、海底地形、沉积物类型等)。将这些数据集成到海洋地理信息系统中进行深度挖掘,所得数据将有力指导海洋渔业资源的开发利用与保护。

未来海洋渔业科学技术领域将涉及遥感科学、海洋科学、渔业生物学、捕捞学、全球定位系统技术和地理信息系统技术等多学科交叉研究。

图片由海洋大学水产学院常务副院长朱文斌提供

图片由海洋大学水产学院常务副院长朱文斌提供

有哪些现代化工具在为远洋渔业开路?

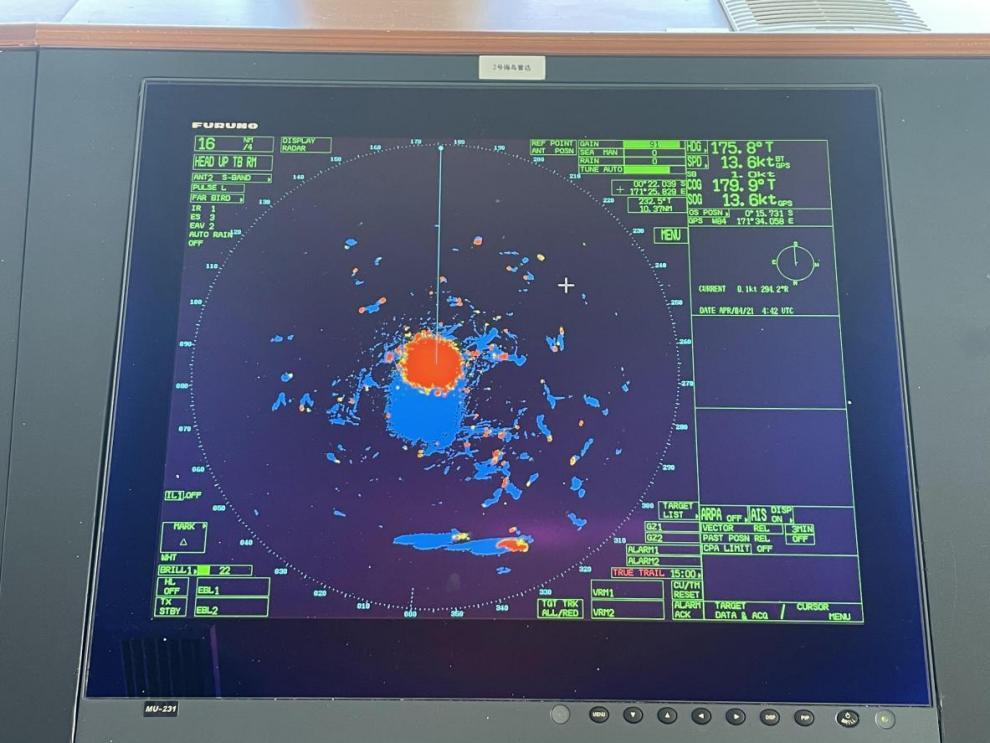

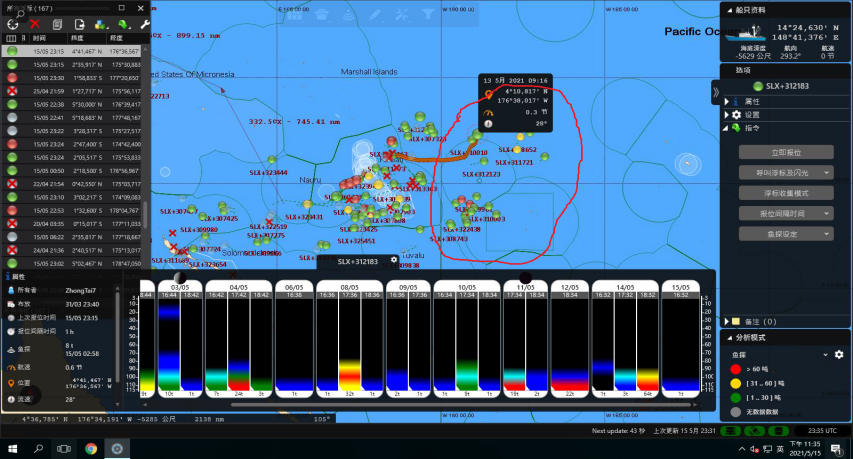

1.航海雷达(Marineradar)是安装在船上用于航行避让、船舶定位、狭水道引航的雷达,亦称船用雷达。它在能见度不良时为航海人员提供必要的观察手段,是航海技术发展的重大里程碑,也是提升现代化捕捞设施与技术的重要保障。航海雷达能直观显示所属船只的方位、航行方向、速度、轨迹,以及周围船只的位置、轨迹和间隔距离,帮助船长制定合理航行计划,提高航行效率。

航海雷达可视化显示

海鸟雷达是S、X双波段相参体制雷达,可全方位扫描探测海面低速运动目标。通过双波段距离补盲,实现对船舶周围海情和鸟情的连续探测,提高避碰能力和海事作业能力。它能对鸟群目标进行检测、录取及航迹处理,并输出飞行轨迹数据,助力寻找鱼群位置,同时具备导航和ARPA功能。

海鸟雷达可视化显示

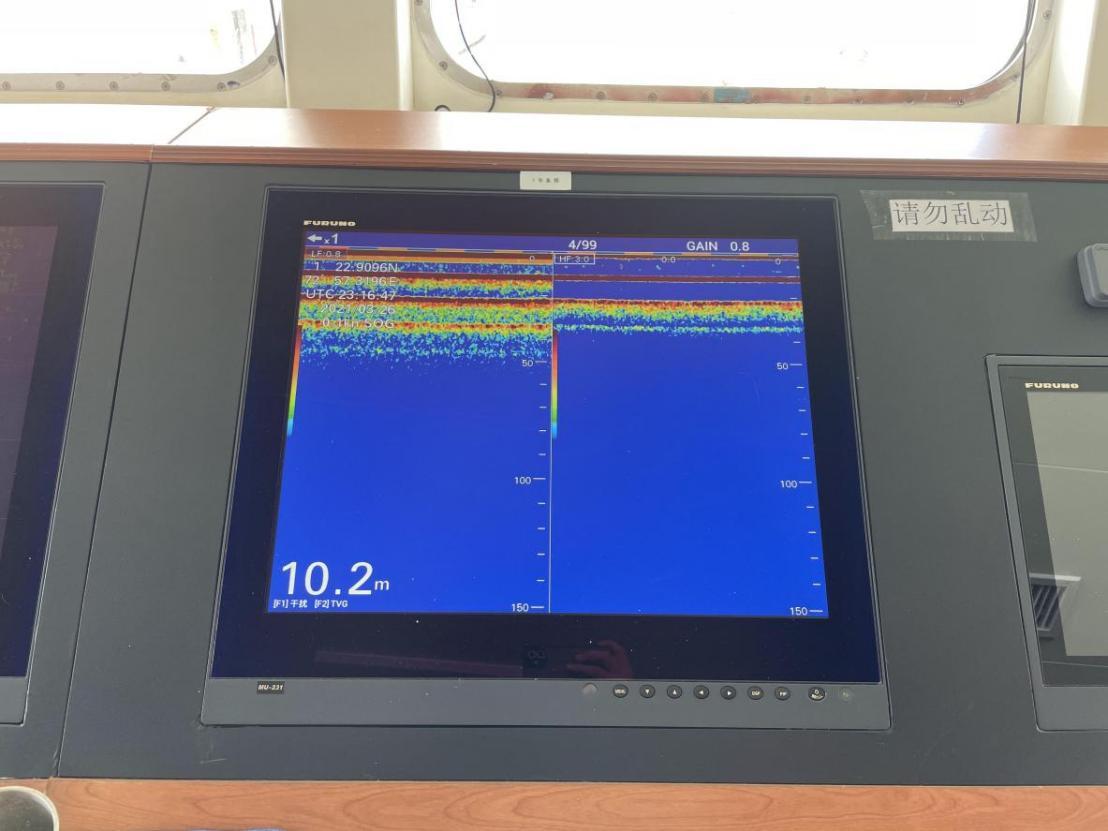

鱼探仪(超声波探鱼器)由显示主机、超声波传感器及其他配件组成,基于超声波发射、反射和接收原理工作。它依靠声纳探测鱼类的存在、方位、深度等数据,结合罗经提供水下测量点的方位、温度、俯仰角。由于声纳速度传感器接口输出的模拟信号无法被计算机直接接收,系统中添加数据采集仪进行模数转换并暂时储存。计算机定期读取各设备的测量、探测数据并分析处理,结果显示在CRT显示屏上,便于掌控航行、探测、捕捞全局,为捕捞作业提供便利。

鱼探仪可视化显示

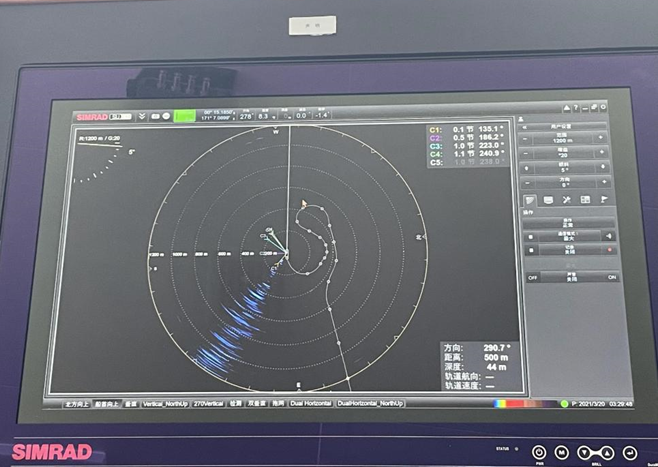

4.鱼探声呐,对周围渔业资源进行探测,是现代捕捞渔船上不可或缺的一种捕捞技术,常用于围网渔船和拖网渔船。常用的鱼探声呐有SIMRAD系列,其常以远距离、低频探鱼声呐为主,允许选择20到30kHz之间的工作频率(以1kHz为步长)。圆柱形多元件换能器允许全向声呐波束以电子方式倾斜+10到–60度。使渔船可以自动跟踪鱼群,并观察船只周围的整个水量。

SIMRAD渔用声呐

5.卫星浮标,利用太阳能供电、具有对渔业资源和环境参数探测的功能,通过卫星通讯进行信息传输,对海洋渔场的水文信息、周围生物量及其栖息水层等长时间自动监测。从卫星浮标的船载显示系统可以直观查看投放浮标的位置,从而帮助捕捞人员更好地的制定捕捞策略,提高捕捞效率。

卫星电子浮标

卫星电子浮标船载显示系统

6.潮流计,可以清楚地楚看到所处位置不同水层的流速及流向,其显示界面如下图所示。

潮流计显示界面

此外,现代的捕捞渔船上通常还配备了GPS、甚高频收发单元、彩色航迹仪、船舶自识别系统(AIS),以辅助远洋捕捞工作顺利正常开展。

中国自主研发南极磷虾专业捕捞加工船“福远渔9199”号

(图片出自福建海事《福建造!国内最大南极磷虾专业捕捞加工船顺利下水》)

科技发展助力远洋渔业的不断发展,不仅提升了我国作为主权国家在海洋资源管理、分配方面的话语权,而且保证了大量优质水产品产出,丰富了国内外水产品市场。

作者:刘雅丹 研究员 中国水产学会原秘书长助理、全国首席科学传播专家

科学性审核:黄六一 中国海洋大学博士生导师

策划:武玥彤

来源: 大国粮策

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

大国粮策

大国粮策