从一次性包装到电子设备外壳,塑料已经渗透到我们生活的每一个角落。然而,这种曾因轻便、耐用而大受欢迎的材料,如今正成为地球不可承受之重。2023年全球塑料产量突破4亿吨,其中约有三分之一最终成为难以分解的固体垃圾,长年累积于海洋、土壤与空气中,微塑料颗粒甚至已被发现存在于胎盘与人体血液中。这场塑料危机,不仅关乎生态环境,也关乎人类自身的健康未来。

于是,科学家开始向自然界寻求替代方案。其中,一种名为细菌纤维素(Bacterial Cellulose)的材料逐渐走入研究者视野。这是一种由特定细菌自然合成的纳米级纤维材料,天然可降解、纯度极高、力学性能优异。但长期以来,其作为塑料替代品的应用始终受限于强度不够、制备复杂等问题。如今,这一局面可能正在被打破。

科学家使用新方法制出强韧细菌纤维素材料示意图(图片来源:作者使用AI生成)

2025年7月,发表在《自然·通讯》(Nature Communications)的一项研究中,美国研究团队使细菌纤维素在生成过程中实现结构对齐、性能增强,并可与纳米材料复合,直接生产出既强度高、又环保的超级材料。这种材料有望在未来取代部分塑料制品,用于包装、穿戴、热管理,乃至绿色电子设备中。

为什么科学家对细菌纤维素如此着迷?

塑料之所以广泛应用,一个关键原因在于它集强度、柔韧性与可塑性于一身,而在众多生物材料中,能与之性能相提并论者寥寥无几。但细菌纤维素(bacterial cellulose,简称BC)是一种例外。

纤维素的化学结构(图片来源:Wikipedia)

细菌纤维素由醋酸杆菌属等好氧细菌在营养液中自然合成,主要成分是β-1,4-葡聚糖链,这些链会自组装成直径仅数十纳米的纤维,并进一步交织成一个三维纳米网络结构。这种结构赋予了BC出色的物理与化学性能:

高纯度:与植物纤维素不同,BC不含半纤维素、木质素等杂质,结晶度高,结构均一,有利于后续加工与功能改造。

高强度:尽管来源温和,但其理论拉伸强度高达6–7 GPa,弹性模量可达120–140 GPa,接近某些工程塑料甚至金属材料的水平。

良好的生物相容性与可降解性:BC在自然环境中可被微生物降解,不会产生二次污染,是公认的绿色材料。

此外,BC具有良好的透光性和柔韧性,干态下甚至可以折叠、拉伸、制成薄膜而不断裂,这使它不仅适用于包装与容器,也可能应用于可穿戴电子设备、生物传感器、人工皮肤、伤口敷料等领域。

微生物纤维素膜(图片来源:Wikipedia)

然而,这种理论上完美的材料,过去始终没能大规模走出实验室。问题出在哪?核心瓶颈在于,在自然状态下合成的细菌纤维素,其纳米纤维排列杂乱无章。就像把钢筋胡乱堆在一起,尽管单根很结实,但整体结构强度和稳定性大打折扣。传统静态培养法产出的BC薄膜通常表现为强度不均、韧性差、功能单一,限制了它替代塑料的实际能力。

正因如此,科学家一直在寻找如何让细菌纤维素变得更有秩序、更有力量的方法。而这正是本次研究的突破点,通过控制细菌在培养过程中的运动路径,实现纳米纤维结构的有序排列与功能性增强,使BC真正具备作为塑料替代品的工业价值。

旋转培养如何让细菌材料变得更强、更实用?

过去科学家尝试用模板限制、电磁辅助、后处理拉伸等方式来排列细菌纤维素的纳米结构,但这些方法或流程复杂、或无法规模化、或对材料造成损伤,始终难以兼顾高性能与高效率。本次研究提出的解决方案却出人意料地简单——让细菌转起来。

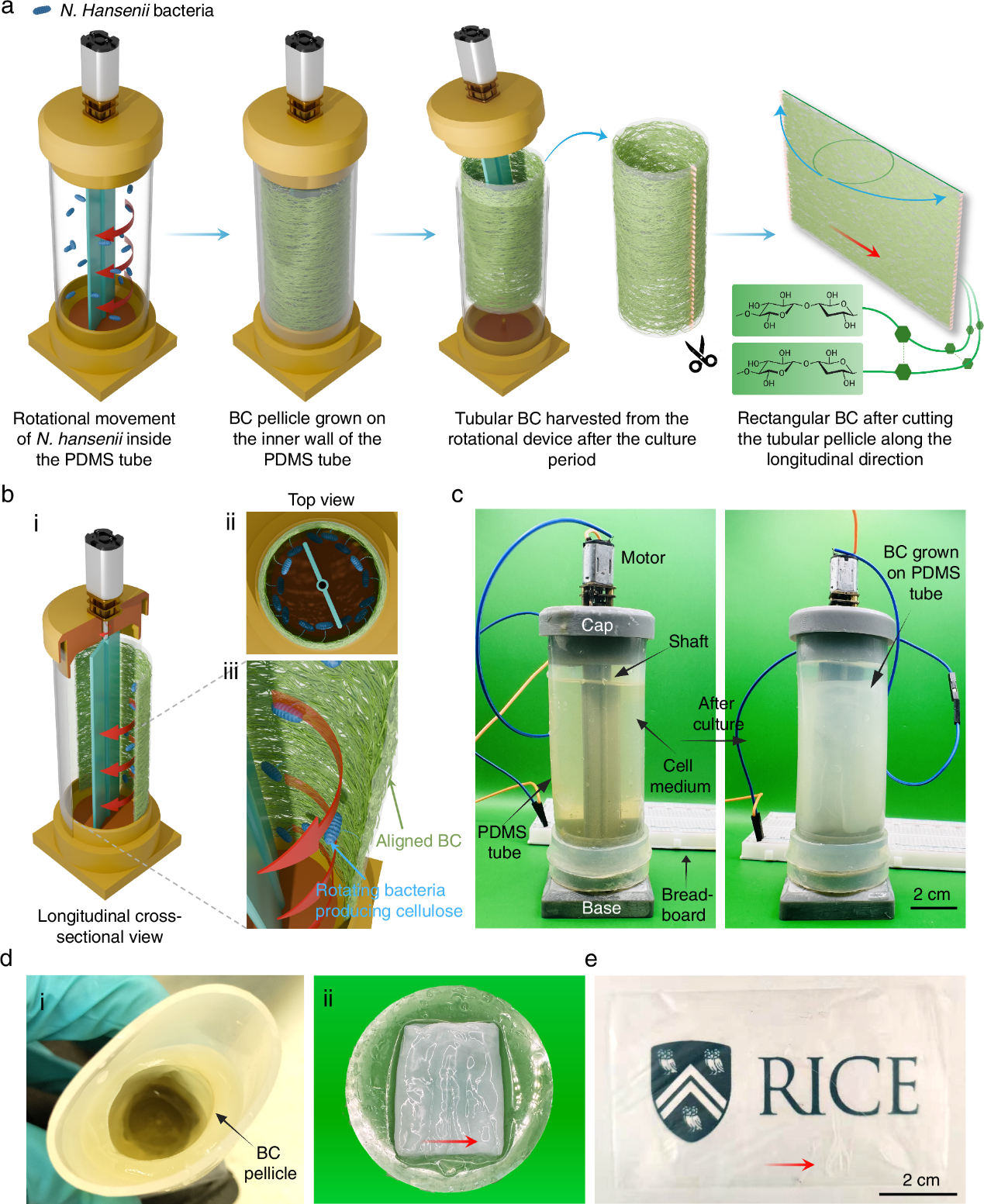

研究团队设计了一种旋转式生物培养装置:在一个由氧气可渗透的聚合物圆筒中,细菌被悬浮在营养液中,随着轴心旋转而产生剪切流。这一流动不仅促使细菌有序运动,更引导它们分泌的纤维素纳米链在圆筒壁上以统一方向沉积,最终形成纳米纤维整齐排列、致密无孔的细菌纤维素薄膜。

在旋转培养装置中制造细菌纤维素(BC)(图片来源:参考文献[1])

这种“有序”的纤维素材料展现出前所未有的性能突破:拉伸强度提升137%,从传统静态培养的165 MPa大幅提升至393 MPa,超过大多数生物塑料,甚至接近部分工程塑料与金属。还有就是,弹性模量从16.6 GPa提升至32.6 GPa,显示出更强的刚性与承载力。在经历1万次反复拉伸循环后,材料结构无明显损伤,性能几乎无衰减,展现出其耐疲劳性能优异。高透明性与可折叠性,干态材料能折成纸飞机后恢复原状,适用于包装与柔性设备。

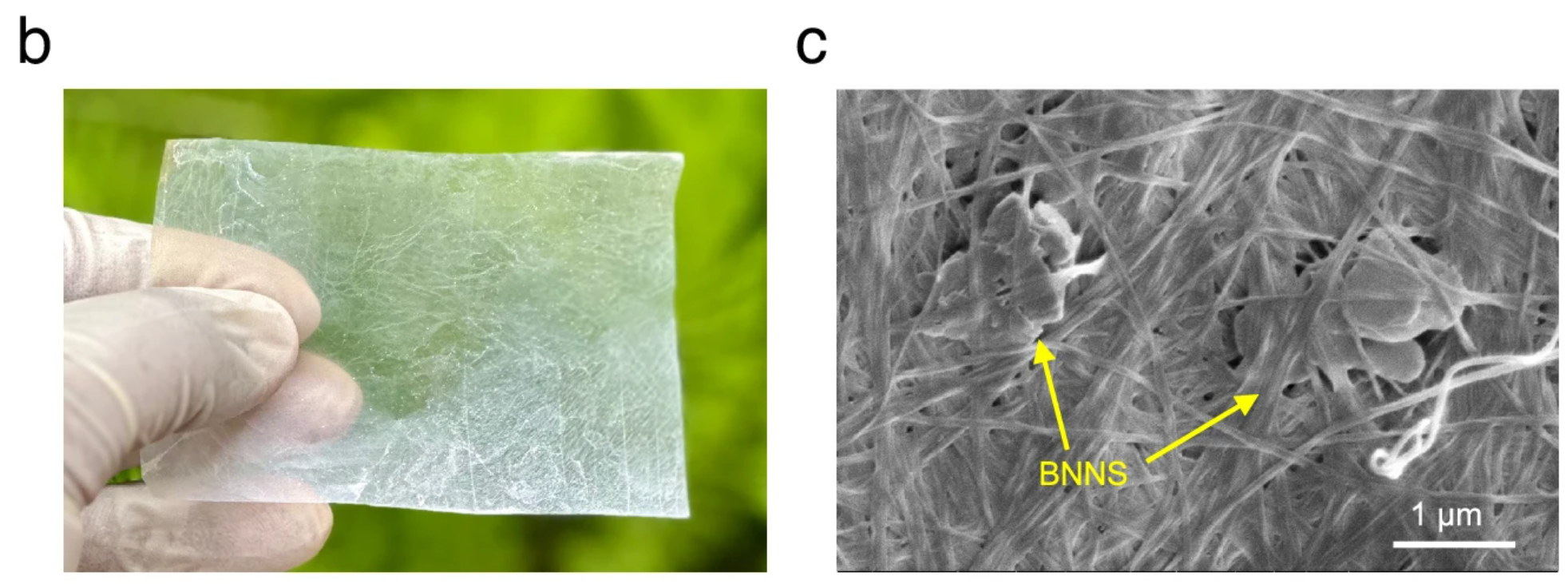

更值得关注的是,在这项技术的基础上,研究团队进一步将六方氮化硼纳米片(BNNS)加入细菌培养液,使其与纤维素一同沉积,从而制成一种“1D-2D复合纳米片材料”。氮化硼以其优异的导热性(高达2000 W/m·K)和机械强度(弹性模量~0.8 TPa)著称,当其与BC网络融合后,带来了以下显著增强,拉伸强度提升至451 MPa,为迄今为止单步生物合成细菌纤维素的最高值;热导率提高3倍以上,适用于需要散热的设备外壳或功能织物;能量吸收能力(韧性)提升超300%,极大拓展其作为缓冲、防护、储能组件的可能性。

干燥后的BCBN混合纳米片的光学照片(b)以及BCBN的代表性扫描电子显微镜 图像(c)(图片来源:参考文献[1])

这种旋转培养技术的优势不仅在于性能提升,更在于其流程简洁、设备可复制、生产可扩展。未来通过调控转速、营养成分、纳米添加物,甚至可按需“定制”材料的刚性、导热性或柔韧性,广泛应用于绿色包装材料、穿戴与医疗、绿色电子器件、热管理与能源存储。

这一研究不仅使细菌纤维素走出“实验室的角落”,更代表着一种全新的材料制造范式——“用生物制造下一代工程材料”。

总结

当塑料污染已成为全球性难题,我们迫切需要一种既可降解、又不牺牲性能的材料。这项来自美国休斯敦大学和莱斯大学的研究展示了一种简洁高效的方法。通过旋转培养,让细菌产出结构高度有序的纤维素材料,不仅在强度和韧性上超过传统细菌纤维素,更能通过纳米增强实现多功能拓展。这类细菌造材的突破,代表着从自然中寻找解决方案的思路正逐步走向产业化现实。它不仅是一项材料科学的创新,更为替代石化塑料提供了可行路径,也许不久的将来,装水的瓶子、贴在皮肤上的敷料,甚至电子产品的外壳,都会由这些细菌合成的超级材料构成。

参考文献:

[1] Saadi, M. A. S. R., et al. "Flow-induced 2D nanomaterials intercalated aligned bacterial cellulose." Nature Communications 16.1 (2025): 5825.

[2] Rahman, Muhammad M., and Anil N. Netravali. "Aligned bacterial cellulose arrays as “Green” nanofibers for composite materials." ACS Macro Letters 5.9 (2016): 1070-1074.

[3] Lu, Yi, et al. "Biofabrication with microbial cellulose: from bioadaptive designs to living materials." Chemical Society Reviews 53.14 (2024): 7363-7391.

[4] Wu, Zhuotong, et al. "Insights into hierarchical structure–property–application relationships of advanced bacterial cellulose materials." Advanced Functional Materials 33.12 (2023): 2214327.

[5] Lin, Shin-Ping, et al. "Biosynthesis, production and applications of bacterial cellulose." Cellulose 20.5 (2013): 2191-2219.

作者丨邵文亚 福建医科大学副教授;杨超 中国科普作家协会会员

审核丨赵宝锋博士 辽宁生命科学学会

来源: 科普中国创作培育计划

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普中国创作培育计划

科普中国创作培育计划