在显微镜下,细菌安静地分裂、生长、聚集成群,似乎与世无争。然而,如果你把这些看似温和的细菌放到一个资源枯竭的微观荒原中,情形就大不一样了。

科学家最近发现,在营养极度匮乏时,某些原本无害的细菌会突然黑化,启动一种纳米级别的攻击系统——六型分泌系统(T6SS),将带毒素的分子“鱼叉”刺入邻居体内。不是为了防御,也不是为了扩张地盘,而是为了生存。它们用这种方式杀死、瓦解周围的细胞,再从尸体中一点点吸取生命所需的营养。

细菌攻击其他细菌示意图(图片来源:作者使用AI生成)

这不再是单纯的微生物战争,而是一种被饥饿逼出的营养掠夺策略,甚至可以视为细菌世界中的非常规捕食。研究人员用时间序列成像和稳定同位素示踪等手段,首次直接观察并证实了这一行为的存在。

T6SS——细菌的“分子鱼叉”

细菌没有牙齿,也不会动手动脚,它们靠什么“杀死邻居”?答案是:一套叫做“T6SS”的分子机器。

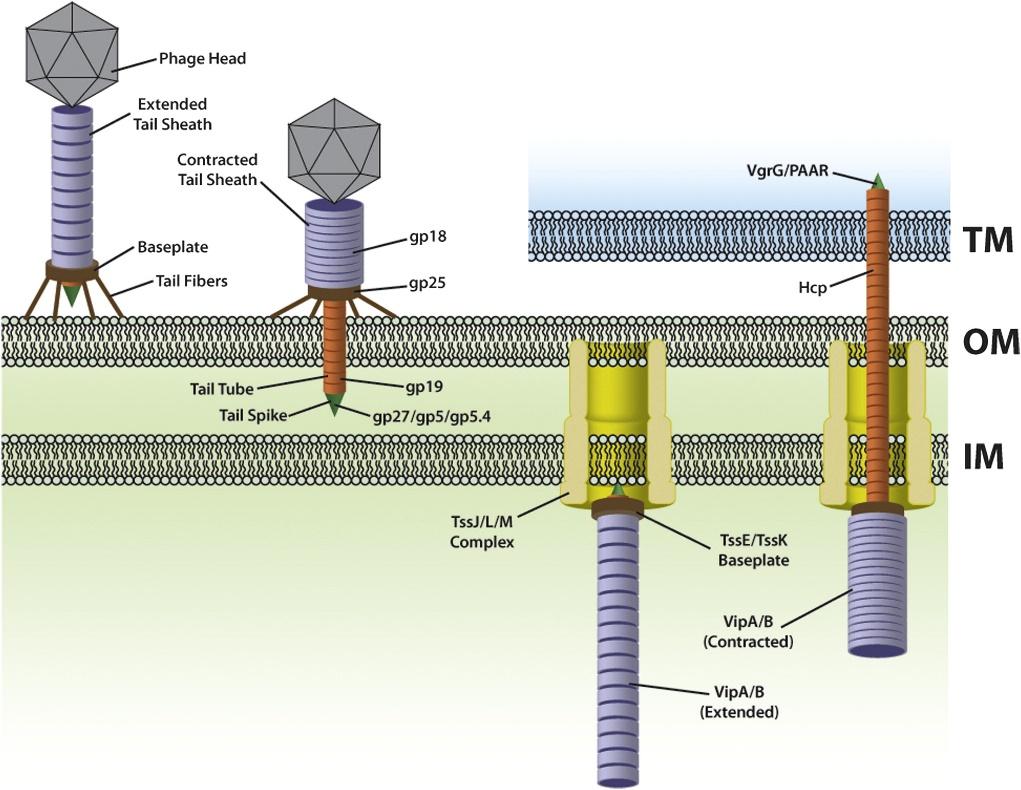

T6SS,全称Type VI Secretion System,六型分泌系统,是一种形似细菌噬菌体尾针的纳米级武器。它的原理相当于一把弹簧驱动的鱼叉枪,当目标靠近时,攻击者细菌迅速伸出这套蛋白质装置,将毒素针头猛地刺入对方体内,释放出杀伤性的酶类或膜破坏因子。这一系统最初被认为是细菌之间竞争空间和资源的武器,类似微观世界的冷兵器。

噬菌体(左,刺入细胞)与T6SS(右,刺出细胞)作用示意图(图片来源:参考文献[1])

但在2025年发表于《科学》(Science)的这项研究中,科学家们发现T6SS的用途远比我们想象的更原始也更残酷。在碳源极度匮乏的环境下,研究团队观察到本来对环境温顺适应的细菌——比如鳗弧菌(Vibrio anguillarum)和霍乱弧菌(Vibrio cholerae),会主动启动T6SS系统攻击邻近的其他细菌,比如环养弧菌(Vibrio cyclitrophicus)或大肠杆菌。它们不是为了清除对手、占领地盘,而是为了获取生存所需的营养物质,如氨基酸、核苷酸等基础小分子。

这种行为是否是偶发还是某种策略?为了验证,研究人员用遗传工程关闭了这些细菌的T6SS系统,然后将其放入极度缺乏碳源的环境中。结果很明显,那些无法启动T6SS的细菌,很快就因饥饿而死亡;而那些保留T6SS功能的细菌,则通过杀邻居维持了自己的缓慢生长。进一步的稳定同位素标记实验还表明,这些攻击性细菌确实摄取了来自被杀细胞的营养,证实了这是一个真实且高效的营养获取路径。

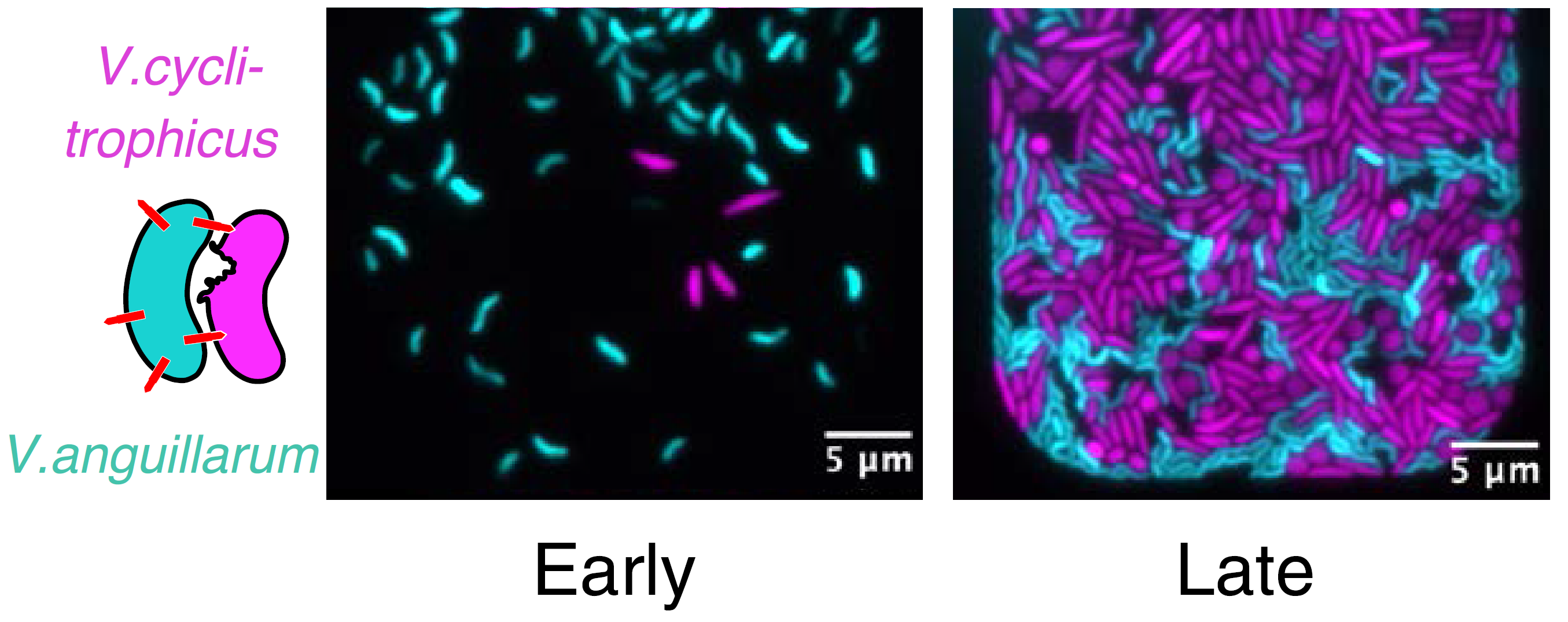

带有T6SS鳗弧菌(青色)与环养弧菌(品红色)共培养24小时鳗弧菌充满腔室(图片来源:参考文献[2])

过去我们常将细菌分为自养、异养、寄生或共生等类型,如今,这种以杀邻摄食为目的的T6SS行为,或许为微生物生态学增添了一个令人震惊的新类别——条件捕食者。它们不常猎食,但在生死边缘时,毫不犹豫地化身杀手。

比“快杀”更聪明——慢性裂解与生态策略

在微观世界中,杀死邻居并不意味着立刻开吃就是最优选择。研究人员惊讶地发现,细菌的杀邻行为并不急于求成,反而采取了一种慢性裂解策略,从而实现了营养吸收的最大化。

在实验中,攻击型细菌通过T6SS系统注入毒素后,被攻击者并不会瞬间爆裂死亡,而是经历一个从杆状变成圆形、细胞膜逐渐漏液的过程。在营养贫乏的条件下,这个过程可以持续超过一个小时。染色实验显示,这些变圆的细胞会逐渐吸收染料,表明其膜结构已经变得松散但尚未完全破裂。

为什么细菌要慢慢杀?数学建模给出了答案,如果细胞瞬间破裂,释放的营养物质会瞬时浓集,远远超过攻击者细菌表面转运蛋白的吸收上限,导致大量营养流失;而若细胞缓慢裂解,营养可以以更接近细菌摄取极限的速度释放,使摄取更高效。模型显示,在合理的生理参数范围内,慢性裂解的营养吸收效率可达瞬时裂解的2至50倍。

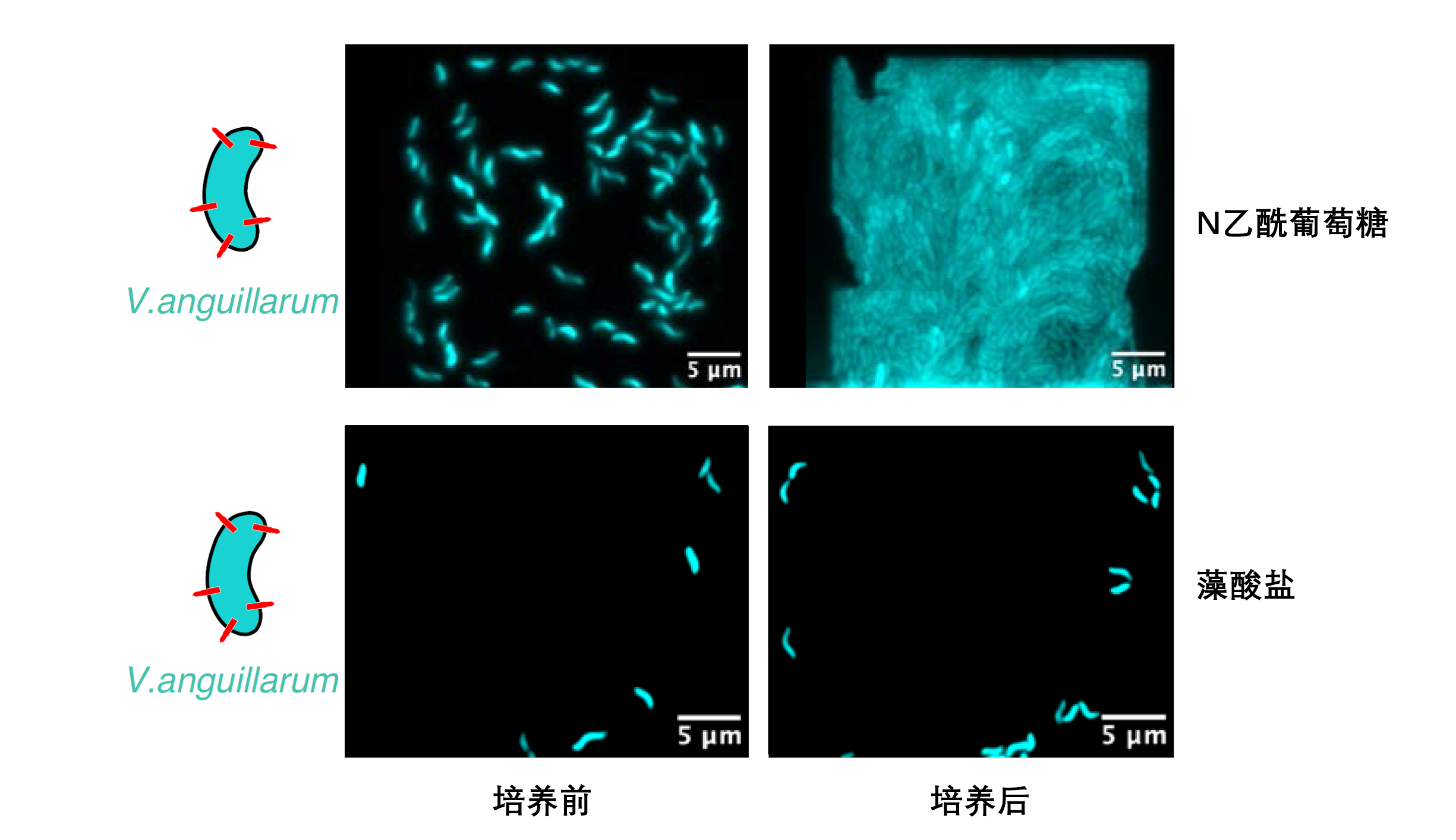

而为了适应这种杀邻摄食生活方式,这些细菌甚至在基因层面也发生了进化。研究团队比较了6,000多个弧菌属细菌的基因组,发现那些携带T6SS系统的菌株普遍缺乏分解复杂碳源(如藻酸盐)的代谢酶。也就是说,这类细菌并不擅长从环境中“吃粗粮”,而是依赖直接从其他细胞中获取“营养精华”。这是一种资源获取方式的演化偏好,也表明T6SS的作用早已超越竞争,是一种真正的生态“采食”机制。

携带T6SS系统的菌株普遍缺乏分解如藻酸盐复杂碳源的代谢酶(图片来源:参考文献[2])

总结

这项研究让我们看到了细菌另一面,它们也可以在饥饿中变得冷酷,为了活下去而刺杀身边的同类。这种行为介于传统意义上的捕食和共生之间,却又独具演化逻辑和生态意义。

理解这些微观机制,不仅能帮助我们重塑对微生物生态系统的认知,也为抗生素研发、碳循环研究乃至农业与人类健康开辟了新的研究方向。微观世界从不简单,哪怕是一个“饿疯了”的细菌,也可能掌握着改变生态平衡的钥匙。

参考文献:

[1] Ho, Brian T., Tao G. Dong, and John J. Mekalanos. "A view to a kill: the bacterial type VI secretion system." Cell host & microbe 15.1 (2014): 9-21.

[2] Stubbusch, Astrid KM, et al. "Antagonism as a foraging strategy in microbial communities." Science 388.6752 (2025): 1214-1217.

[3] Peterson, S. Brook, Savannah K. Bertolli, and Joseph D. Mougous. "The central role of interbacterial antagonism in bacterial life." Current Biology 30.19 (2020): R1203-R1214.

[4] Coulthurst, Sarah. "The Type VI secretion system: a versatile bacterial weapon." Microbiology 165.5 (2019): 503-515.

[5] Hernandez, Ruth E., Ramses Gallegos‐Monterrosa, and Sarah J. Coulthurst. "Type VI secretion system effector proteins: effective weapons for bacterial competitiveness." Cellular microbiology 22.9 (2020): e13241.

作者丨邵文亚 福建医科大学副教授;杨超博士

审核丨赵宝锋博士 辽宁生命科学学会

来源: 科普中国创作培育计划

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普中国创作培育计划

科普中国创作培育计划