你可能听说过紫外线伤肤,但其实,我们每天在地球上所接触到的紫外线,只是阳光紫外线中杀伤力较温和的一种。真正致命的,是被臭氧层挡在大气之外的短波紫外线——UVC。它能迅速破坏DNA和蛋白质结构,在医院里常被用来消毒工具和空气。

地衣可耐受UVC的照射示意图(图片来源:作者使用AI生成)

科学家曾一度认为,如果一个星球缺乏类似地球的臭氧层,像UVC这样强烈的辐射就会让生命望而却步。于是,火星、系外行星上的生命设想似乎变得遥不可及。然而,一项刚刚发表的研究,颠覆了这一假设。一种生活在莫哈维沙漠地表的微小地衣,在长达三个月、强度远超火星日照的UVC照射下,依然顽强存活,并且恢复了光合作用。

三个月高剂量UVC照射,它为什么没死?

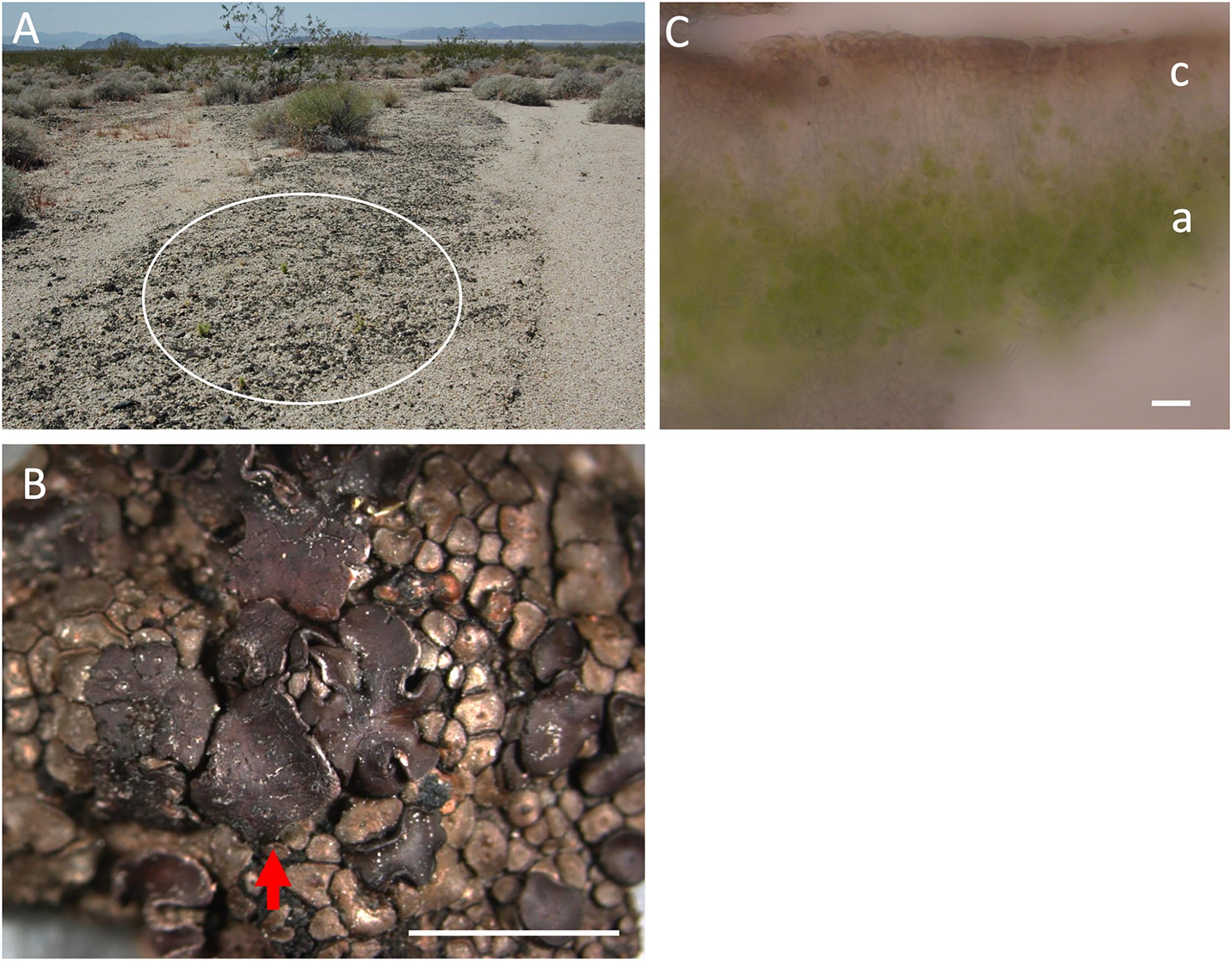

2020年,沙漠生态学家亨利在美国莫哈维沙漠进行野外工作时,注意到地面上覆盖着一层黑褐色的地衣。这种地衣名为 Clavascidium lacinulatum,是一种真菌与藻类共生体,外观深色、贴地而生,常见于干旱环境。黑色外壳引起了他的好奇——它是否具备某种特殊的防晒功能?

地衣(图片来源:参考文献[1])

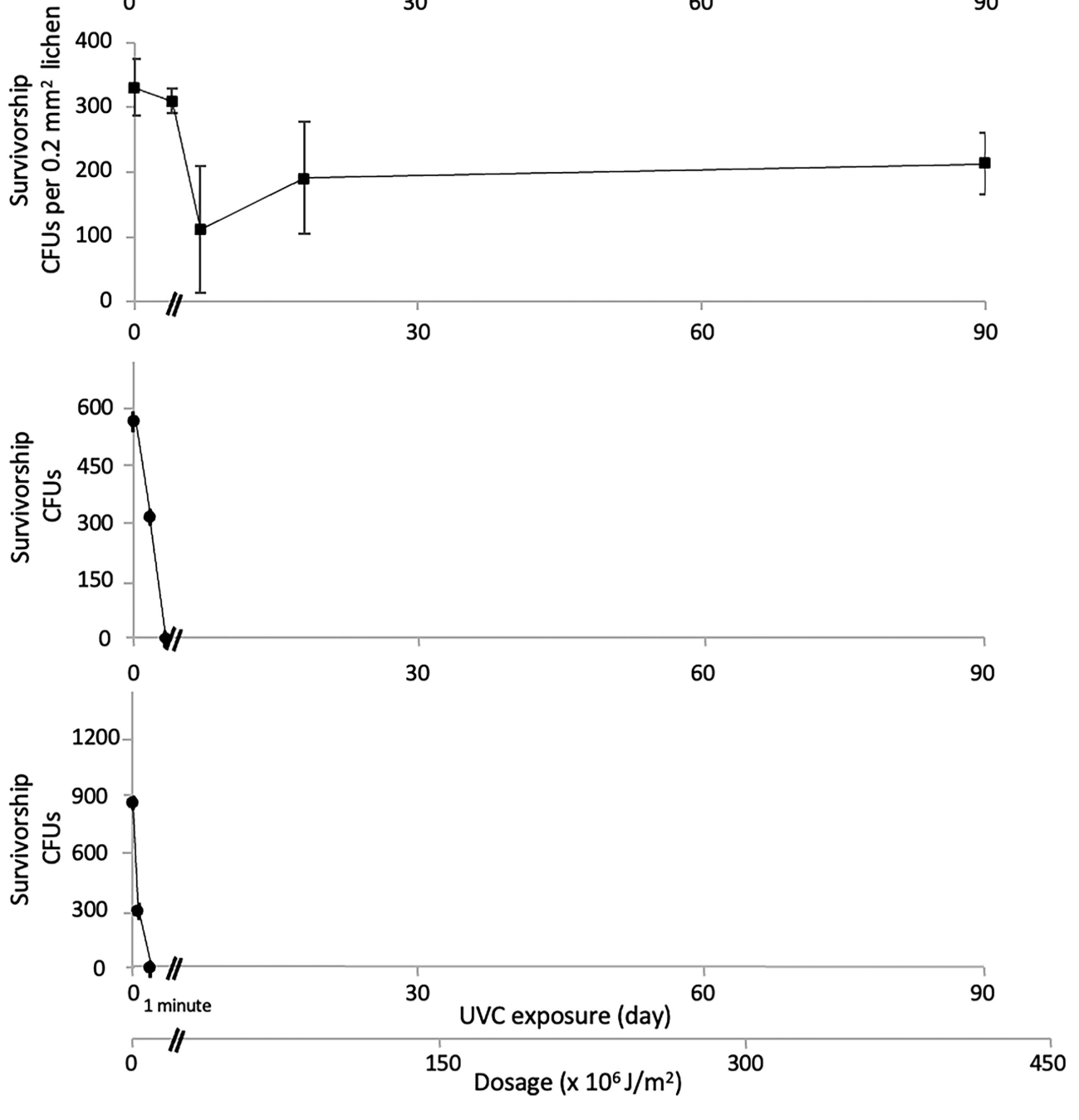

回到实验室后,研究团队展开了一个极具挑战性的实验。他们用一台专门定制的紫外线灯,对这种地衣进行终极考验,连续三个月,全天候照射254纳米波长、55瓦/平方米强度的UVC。这种强度比火星地表可能遭遇的紫外辐射还高20倍。作为对照,团队还用同样的设置暴露了两种“耐受性强”的微生物。一种是与地衣共生的藻类以色列蚁藻(Myrmecia israelensis),另一种是广为人知的辐射之王——极端抗辐射细菌(Deinococcus radiodurans)。

结果震惊所有人:后两者在一分钟内全部死亡,而这株地衣竟然撑过了整整三个月!虽然藻类细胞的活性有所下降,但仍有超过一半存活。更重要的是,这些存活下来的细胞还能在培养皿中长出新的绿色群落,意味着它们不仅没有被杀死,还保留了繁殖能力。

Myrmecia israelensis和Deinococcus radiodurans在一分钟内全部死亡(图片来源:参考文献[1])

研究人员进一步测试了地衣的光合作用能力。他们使用荧光仪监测藻类的量子产率(Quantum Yield),发现即便在高强度UVC照射后,藻类仍能在24小时内部分恢复光合效率。相比之下,那些失去真菌保护的纯藻类样本,在一分钟内就彻底失活,不再具备恢复可能。

地衣的“防晒衣”是什么?

地衣是自然界中真菌与藻类精妙合作的典范。在这个共生体系中,真菌构建起整个地衣的立体架构,它用致密的上皮层为内部的藻类伙伴撑起“防晒服”,阻挡强烈光照和干燥侵袭。用疏松多孔的髓层打造“海绵储水系统”,既储存宝贵水分又保证气体交换。真菌还伸出特殊的附着结构,将整个共生体牢牢固定在基质上。而藻类则通过光合作用源源不断地为这个微型生态系统输送能量。正是这种各司其职又相互依存的完美配合,让地衣成为地球上最顽强的生命形式之一,从炎热的沙漠到寒冷的极地都能找到它们的身影。科学家们发现,地衣之所以能在UVC辐射下存活,关键在于一层由真菌构成的厚实外壳,里面沉积了大量特殊的次级代谢物,也就是俗称的“地衣酸”。

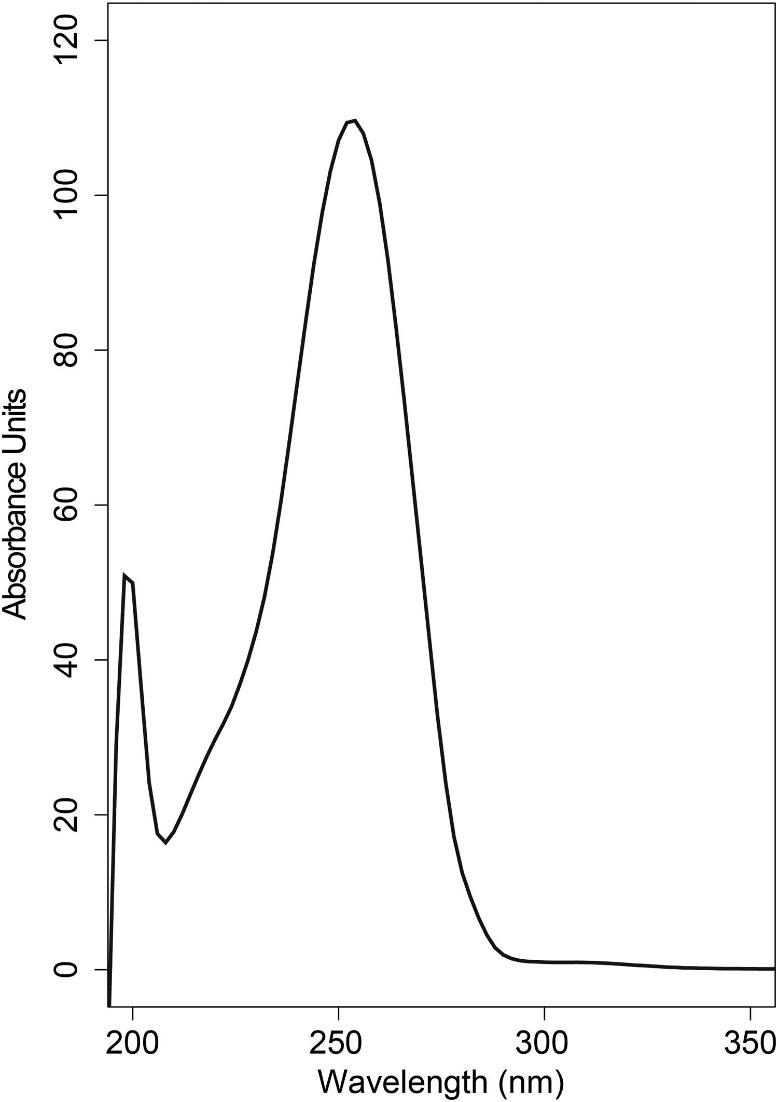

这些化合物的组成并不简单。通过液相色谱-质谱联用技术,研究团队检测出其中一类芳香族代谢物的分子式为 C₁₀H₁₄N₂O₅,并且其在254纳米处有明显吸收峰——恰好对应实验中使用的UVC波长。也就是说,这些化合物就像紫外线捕手,能在光线进入细胞前就将其吸收、中和,从而保护底层的藻类不受损伤。

地衣防晒的一类芳香族代谢物的吸收峰(图片来源:参考文献[1])

这种机制非常类似塑料工业中的抗紫外添加剂,许多耐光材料也是通过在表面掺杂光稳定剂来避免老化。不同的是,地衣这一机制是天然演化的产物,而且效果甚至更佳,实测显示,地衣表皮能完全阻断UVC辐射,光度计在其下方的读数为零,相比之下,即便是1毫米厚的藻类团块,也只能挡下约7%的UVC。

这种对UVC的高耐受性并非专门为此而进化。科学家推测,地衣酸最初演化出来,是为了应对干旱环境中的氧化胁迫。当地衣脱水时,细胞内的抗氧化酶无法工作,因此只能依赖这些非酶类抗氧化物质守住底线。也正是这种功能转移,让它们意外获得了超强的抗紫外能力。

总结

沙漠里的地衣提醒我们,生命的韧性往往超出想象。它凭借真菌构筑的“防晒服“与化学“防晒霜”,在三个月的致命 UVC 轰击下依旧存活、恢复光合作用。对地球而言,这意味着即使臭氧层遭受重创,某些生物或许仍能坚守;对火星和系外行星而言,它让那里会不会有生命这一问题,首次获得了实验证据级的乐观答案。

未来,我们也许能把这种天然防护策略转化为新型抗辐射材料,或用作太空园艺的先驱物种。

参考文献:

[1] Singh, Tejinder, et al. "UVC-Intense Exoplanets May Not Be Uninhabitable: Evidence from a Desert Lichen." Astrobiology 25.6 (2025): 404-413.

[2] Abrevaya, Ximena Celeste, et al. "The UV surface habitability of Proxima b: first experiments revealing probable life survival to stellar flares." Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters 494.1 (2020): L69-L74.

[3] Brandt, Annette, et al. "Viability of the lichen Xanthoria elegans and its symbionts after 18 months of space exposure and simulated Mars conditions on the ISS." International Journal of Astrobiology 14.3 (2015): 411-425.

[4] de La Torre, Rosa, et al. "Survival of lichens and bacteria exposed to outer space conditions–results of the Lithopanspermia experiments." Icarus 208.2 (2010): 735-748.

作者丨Denovo科普团队(褚宏伟博士 湖南师范大学硕士生导师;杨超博士)

审核丨邵文亚 福建医科大学副教授

来源: 科普中国创作培育计划

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普中国创作培育计划

科普中国创作培育计划