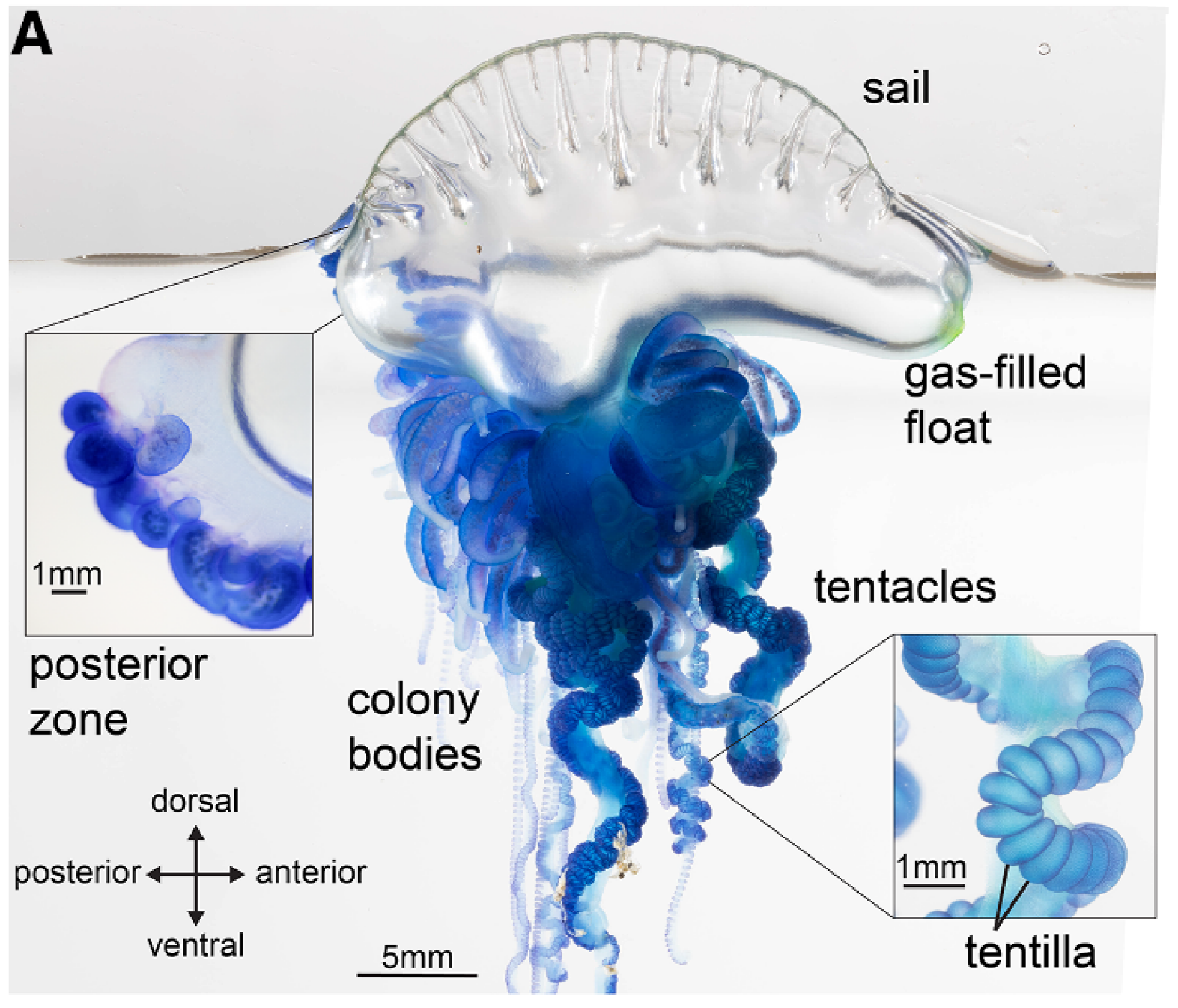

每年夏天,在我国的南海东海海边、澳大利亚的黄金海岸、美国的佛罗里达海滩都会有一种看似像蓝色塑料袋的生物——僧帽水母,或称“葡萄牙战舰”(Portuguese man o’ war)。它们像是漂浮在海面上的蓝色塑料袋,或是躺在沙滩上的蓝色果冻,美丽得像艺术品,但也常危险,一旦触碰,疼痛和灼热感会立刻让人难以忍受。

僧帽水母(图片来源:参考文献[1])

过去两个多世纪,几乎所有教科书和博物馆都把僧帽水母当作一个物种来介绍。然而,最新的一项跨国研究颠覆了这个印象。科学家在解析了151个僧帽水母的全基因组后发现,它们根本不是一个物种,而是至少四种彼此独立、互不交配的生物。

基因测序揭秘僧帽水母

为了厘清这些貌似长得一致的水母是否真的属于同一个物种,一个由耶鲁大学牵头的国际科研团队,对来自全球各大洋共151个僧帽水母样本进行了全基因组测序分析。这不仅是首次对该类浮游生物开展如此大规模的基因组研究,也为海洋生物分类学带来了一次颠覆性的发现。

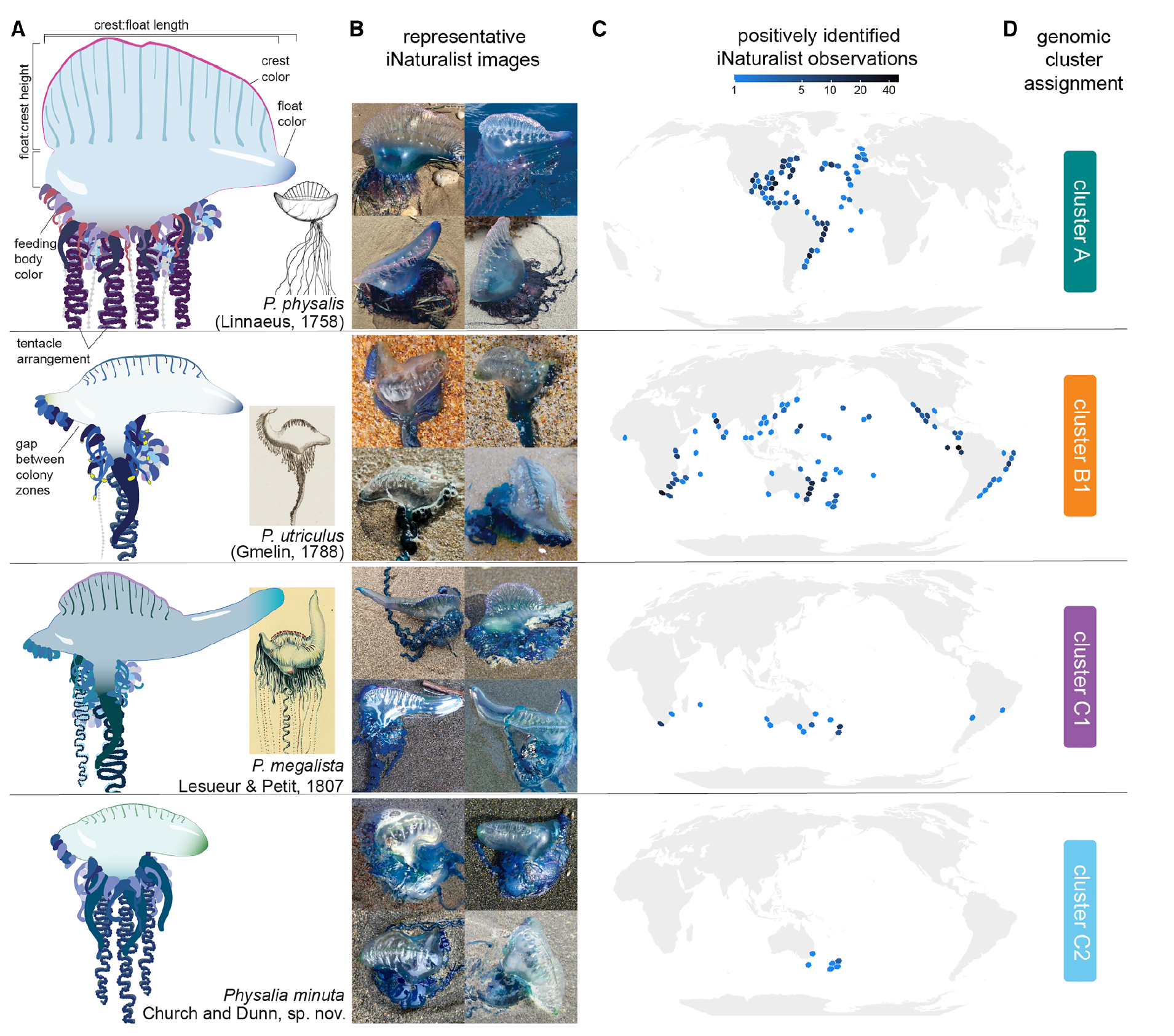

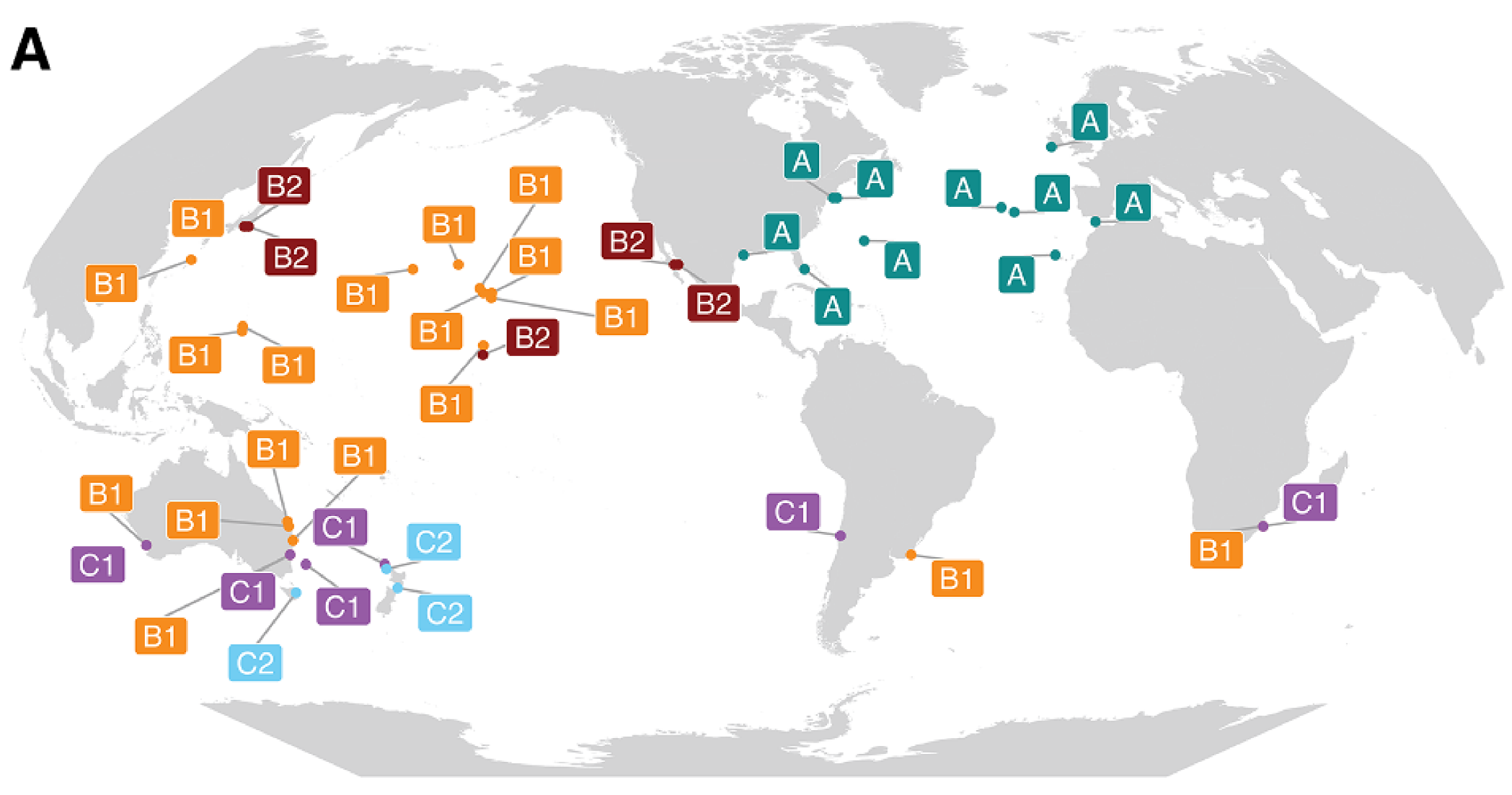

研究发现,所有样本在基因上被清晰地分为五个谱系,其中四个谱系的差异足以将它们界定为四个彼此隔离的独立物种。它们分别为Physalia physalis、Physalia utriculus、Physalia megalista、Physalia minuta。这四个物种之间的遗传差异不仅体现在单个基因标记上,更在整个基因组尺度上展现出高度的分化和生殖隔离。研究者通过计算一种衡量种群遗传分化程度的指标,发现它们之间的平均值普遍超过0.4,远高于一般物种间界限的0.25。此外,无论是核DNA还是线粒体DNA系统发育树,这些谱系都显示出单系谱系,明确支持它们为不同物种的身份。

四种不同的僧帽水母(图片来源:参考文献[1])

更重要的是,研究团队首次构建了僧帽水母的染色体级别参考基因组(3.33 Gb),并注释出24177个基因。这为未来探索该类群的发育、生殖、毒素机制等研究奠定了关键基础。

僧帽水母不同基因簇的地理分布显示(图片来源:参考文献[1])

也就是说,这些看似一样的水母,其实早已在各自海域中各自为政,演化出了属于自己的基因谱系。

漂泊但不混合:形态与洋流决定了它们“是谁”

一个自然的问题随之而来,这些僧帽水母看起来几乎一样,为什么能被分成不同物种?答案藏在它们的形态细节与漂流路径中。

研究人员并没有只停留在基因分析。他们收集并分析了超过4000张僧帽水母的高清照片。这些照片大多来自搁浅或浮游状态下的个体,尽管拍摄环境各异,但许多关键形态学特征仍清晰可见。研究者根据浮囊的形状、帆的高度、触手数量和颜色、个体体色等指标,定义出四种可识别的形态类型,并通过比对,成功将它们一一对应到基因组研究中识别出的四个谱系。

图4 僧帽水母的全球分布(图片来源:参考文献[1])

P. physalis体大帆高,触手多且红色明显;P. utriculus帆短、蓝黄双色,仅一根主触手;P. megalista浮囊呈“S”形,偏紫色;P. minuta最小巧,触手整齐,帆贴囊呈蓝绿渐变。这些形态特征早在18、19世纪的航海日志和图谱中就被部分观察到,甚至被命名为不同物种,只是在缺乏基因工具的时代被后来者合并为一个统一的物种。

除了形态,这项研究还融合了高分辨率的洋流模型,为每个采集样本模拟了过去9到12个月的漂流路径。结果发现,即使这些水母具备风帆般的漂浮结构,理论上可在海面随风远行,但它们的实际轨迹却被大洋中的环流系统和风向牢牢限制在区域范围内。比如,P. minuta 几乎只出现在塔斯曼海;P. physalis 则高度集中在大西洋中北部和南美沿岸。

换句话说,它们漂流在海洋上,但并不是漫无目的。看不见的洋流轨道,像是在这片看似无边无际的大洋中划出了无形的边界。风、流、纬度,甚至个体“左右撇子”所决定的漂行方向

这种在一起但不混合的演化模式,打破了开放海洋中物种会不断融合演化的传统假设,即便在没有陆地阻隔的蓝色荒原里,演化也在悄然划界。

别被它的“蓝色气球”外表骗了,它真的会伤人

虽然僧帽水母外形梦幻,像是一艘漂浮在阳光中的海上热气球,但它的毒性,远比你想象的要强。它那细长的触手上,密布着大量带有刺细胞的刺丝囊,一旦接触皮肤,会释放神经毒素,导致剧烈疼痛、红肿、水疱,甚至肌肉痉挛、呼吸困难。在极端情况下,尤其是儿童、过敏体质或被蜇面积较大的人,还可能引发过敏性休克甚至危及生命。

图5 沙滩上的僧帽水母(来源:维基百科)

每年因僧帽水母蜇伤而就医的人数多达上万,为此,科研机构甚至正在开发僧帽水母潮汐预警系统,以减少蜇伤事故。

总结

僧帽水母一直被当作一种的海洋生物,然而,这项结合基因组测序和海洋环流建模的研究却告诉我们,即使在最开放的生态系统中,自然依然设下了边界。那些看似长得一致的僧帽水母,却不属于同一个物种。

如果你在海滩上遇见这位蓝色游客,最好的做法就是:保持距离,不触碰、不踩踏。拍照留念可以,但请别靠太近——它不是海的礼物,而是大海的警告。

参考文献:

[1] Church, Samuel H., et al. "Population genomics of a sailing siphonophore reveals genetic structure in the open ocean." Current Biology (2025).10.1016/j.cub.2025.05.066

[2] Munro, Catriona, et al. "Morphology and development of the Portuguese man of war, Physalia physalis." Scientific Reports 9.1 (2019): 15522.

[3] Li, Li, Richard G. McGee, and Angela C. Webster. "Pain from bluebottle jellyfish stings." Journal of Paediatrics and Child Health 51.7 (2015): 734-737.

[4] Prieto, Laura, et al. "Portuguese Man-of-War (Physalia physalis) in the Mediterranean: A permanent invasion or a casual appearance." Scientific Reports 5. (2015): 11545.

[5] Larimer, James L., and Ebert A. Ashby. "Float gases, gas secretion and tissue respiration in the Portuguese man‐of‐war, Physalia." Journal of Cellular and Comparative Physiology 60.1 (1962): 41-47.

作者丨邵文亚 福建医科大学副教授;杨超博士

审核丨李倩 大连大学生命健康学院副教授

来源: 科普中国创作培育计划

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普中国创作培育计划

科普中国创作培育计划