在当今碳中和逐渐成为全球共识的背景下,从楼顶的太阳能板,到墙上的垂直绿植,再到可回收建材的使用……这一切都在试图让城市减少碳排放。但最近,科学家们提出了一个更有趣的想法,如果建筑本身就能像植物一样,通过光合作用主动吸收空气中的二氧化碳,甚至还能把这些碳固定下来并变成它自己的骨架呢?

这个听起来像是科幻小说中的场景,已经在瑞士联邦理工学院的实验室里成为现实。研究人员开发出一种全新的活体材料,它融合了一种能进行光合作用的微生物蓝绿藻和柔软的水凝胶,不仅能吸收CO₂、释放氧气,还能随着时间推移将二氧化碳矿化变硬,强化自身结构。

材料为什么能“活着”?

我们为什么说它是活的材料?因为它的核心是一群活生生的微生物蓝绿藻,它们是一种能进行光合作用的微生物,每天靠阳光和空气生存。

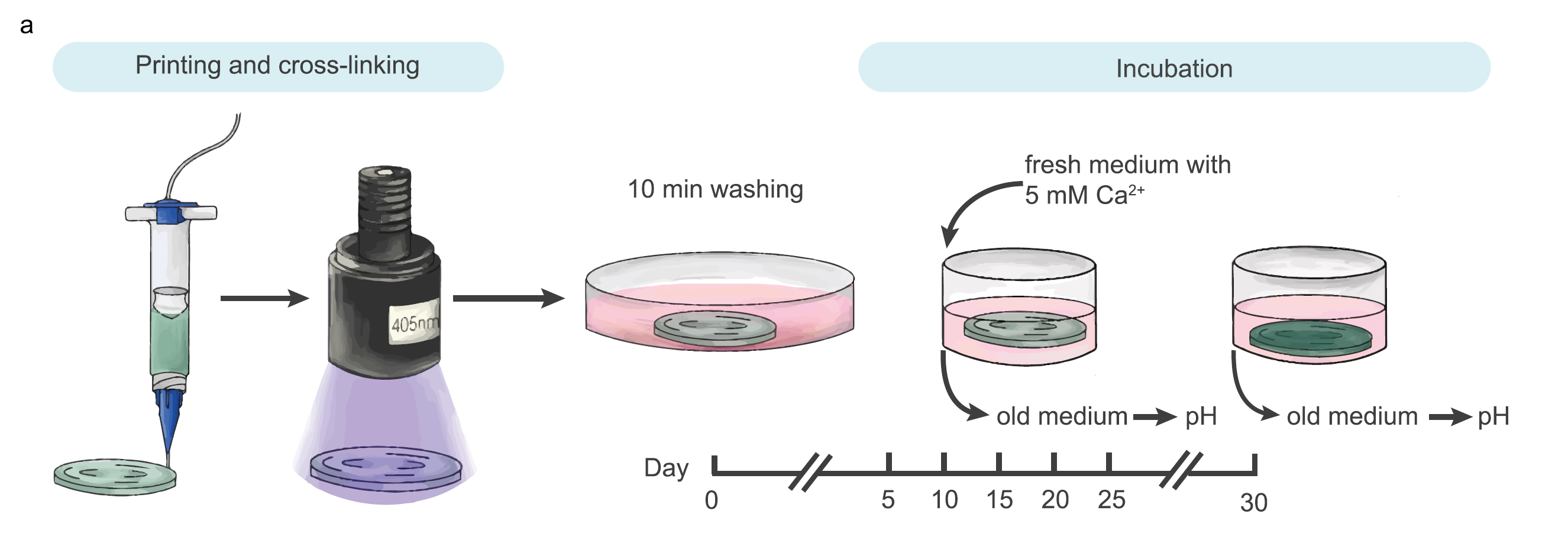

研究人员把这些蓝藻包裹在一种称为F127的聚合物水凝胶里,形成了一个柔软、透明、可打印的支架。这种凝胶既能保护蓝藻生存,又能让阳光、水分和空气自由进出,就像为它们建了一座通风采光俱佳的微型温室。通过3D打印技术,这些凝胶可以被制作成各种形状——比如一块块薄片、一座座中空格栅,甚至复杂的珊瑚状结构。

一旦蓝藻安家,就开始进行光合作用,吸入空气中的二氧化碳,结合阳光和水,制造糖类物质来维持自身生命活动,并释放出氧气。这个过程就像植物在阳光下的光合作用一样,但不同的是,这些蓝藻并不长在土壤或水中,而是被打印进了人造材料里。

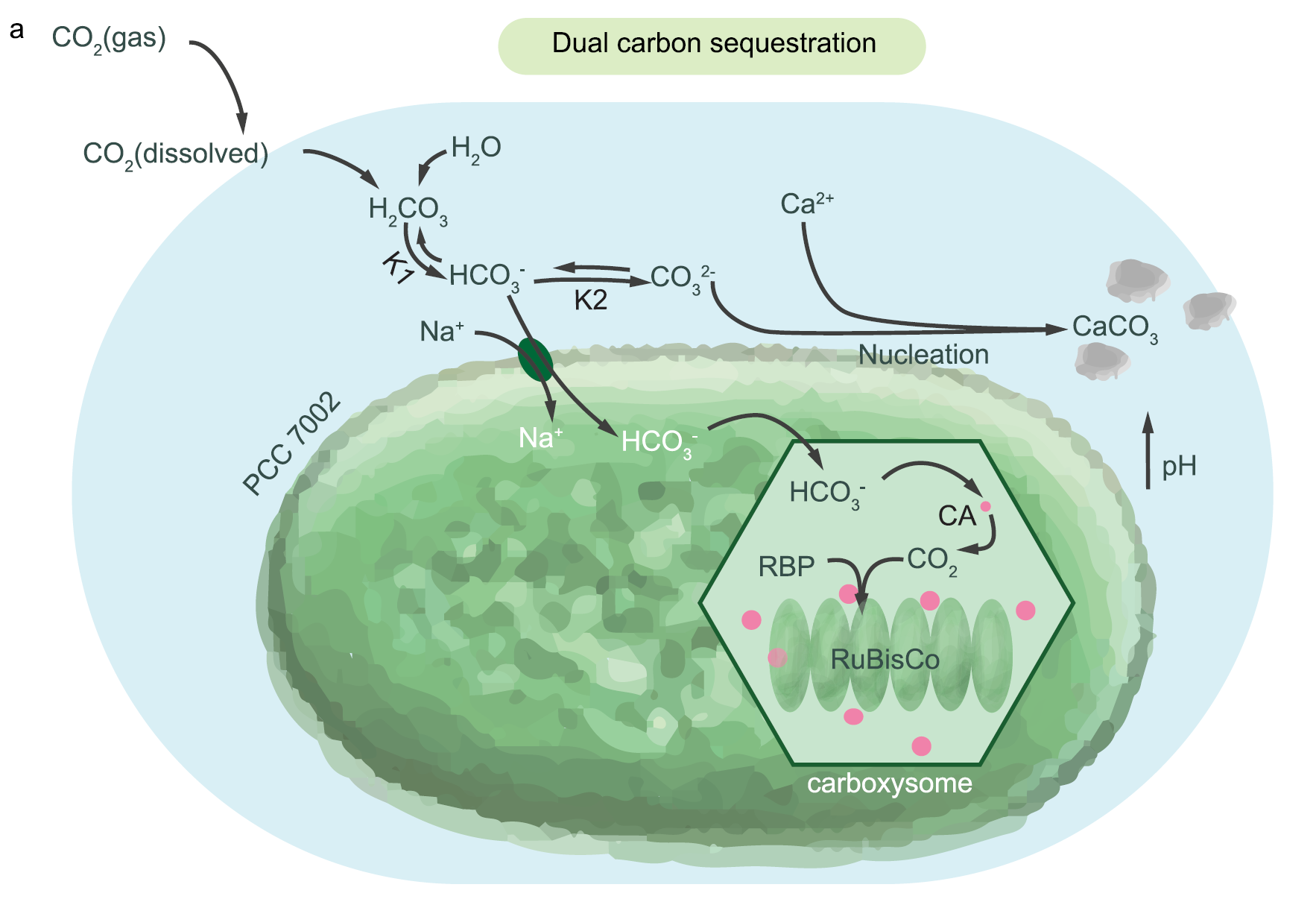

蓝绿藻可通过光合作用实现二氧化碳的固存(图片来源:参考文献[1])

更妙的是,蓝藻的光合作用还触发了一种更深层的化学反应。当外部环境中存在钙离子和镁离子时,它们会在蓝藻周围长出小小的晶体,比如碳酸钙(CaCO₃)或碳酸镁(MgCO₃)晶体。这些晶体会像矿物骨架一样沉积在材料内部,逐步让原本柔软的水凝胶变得越来越坚硬。

简单来说,这种材料既是容器,也是生物反应器,里面的蓝藻不但能活着、能捕碳,还能一步步把自己变成一块真正能用的砖块。

光合活体材料中的双重固碳过程(图片来源:参考文献[1])

它能吸收掉多少碳

吸收二氧化碳听起来很美好,但这块活材料究竟能吸收多少碳?又是否真的能在建筑中得到应用?研究团队对此进行了细致的测试,并给出了令人振奋的答案。

在实验室里,科学家们将直径1厘米、厚0.5毫米的小片活体材料浸泡在模拟海水中,并在光照下培养30天。结果显示,每克材料成功封存了2.2毫克的二氧化碳,而且这种封存并非短暂存储,而是以碳酸钙或碳酸镁的形式沉积在材料中。

更长时间的培养带来了令人吃惊的结果,在连续400天的长期实验中,这些材料稳定吸碳,最终每克材料封存的二氧化碳量达到了26毫克,效率远超此前多数生物固碳系统。相比之下,一些工业化的化学碳酸化过程,如用再生混凝土捕碳也只能达到每克6~7毫克二氧化碳的水平。

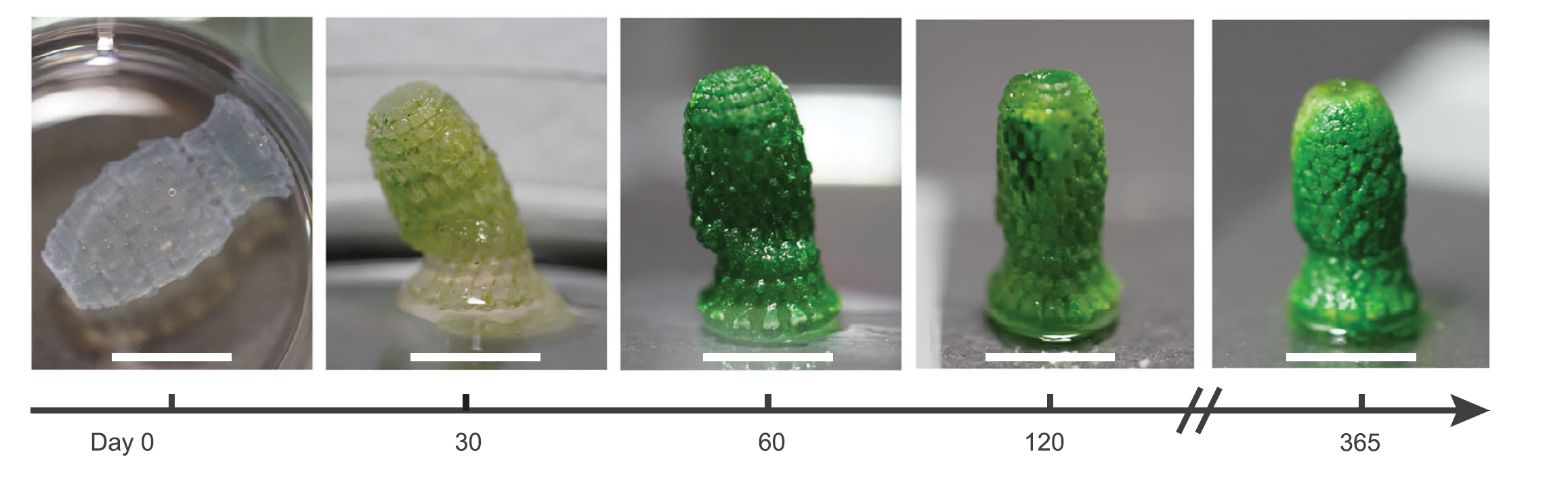

除了碳捕能力,这种材料的变硬过程同样引人关注。最初的水凝胶材料就像软软的果冻,几乎没有支撑力。但随着蓝藻持续活动、碳酸盐逐步沉积,变成了坚硬的骨架。研究显示,30天内其弹性模量从约5千帕跃升至10千帕,而一年后的样本甚至能自立成型,模量超过100千帕——接近某些泡沫建材或轻质混凝土的强度。

30天材料就会变硬立起来(图片来源:参考文献[1])

虽然目前这种材料尚未大规模商业化,但它在实验中的表现已经说明,我们未来的建筑,真的有可能不再是碳排放源,而是碳捕集器。

总结

从远古蓝细菌的光合作用,到现代3D打印的智能结构,人类正在尝试用自然的智慧修补工业文明留下的“碳债”。这项研究不仅展示了材料科学与生物工程的跨界融合,更提供了一种想象未来的新方式,如果我们的建筑能吸碳、变硬、自愈、甚至生长,那么每一座城市都会减少很多的碳排放。当然,距离大规模应用还有距离——比如成本、耐候性、维护等都需要进一步突破。

参考文献:

[1] Dranseike, Dalia, et al. "Dual carbon sequestration with photosynthetic living materials." Nature Communications 16.1 (2025): 3832.

[2] Onyeaka, Helen, and O. C. Ekwebelem. "A review of recent advances in engineering bacteria for enhanced CO2 capture and utilization." International Journal of Environmental Science and Technology 20.4 (2023): 4635-4648.

[3] Wang, Yingjun, Dan J. Stessman, and Martin H. Spalding. "The CO 2 concentrating mechanism and photosynthetic carbon assimilation in limiting CO 2: how Chlamydomonas works against the gradient." The Plant Journal 82.3 (2015): 429-448.

[4] Kamennaya, Nina A., et al. "Cyanobacteria as biocatalysts for carbonate mineralization." Minerals 2.4 (2012): 338-364.

作者丨Denovo科普团队(褚宏伟博士 湖南师范大学硕士生导师;杨超 博士)

审核丨赵宝锋 博士、辽宁生命科学学会

来源: 科普中国创作培育计划

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普中国创作培育计划

科普中国创作培育计划