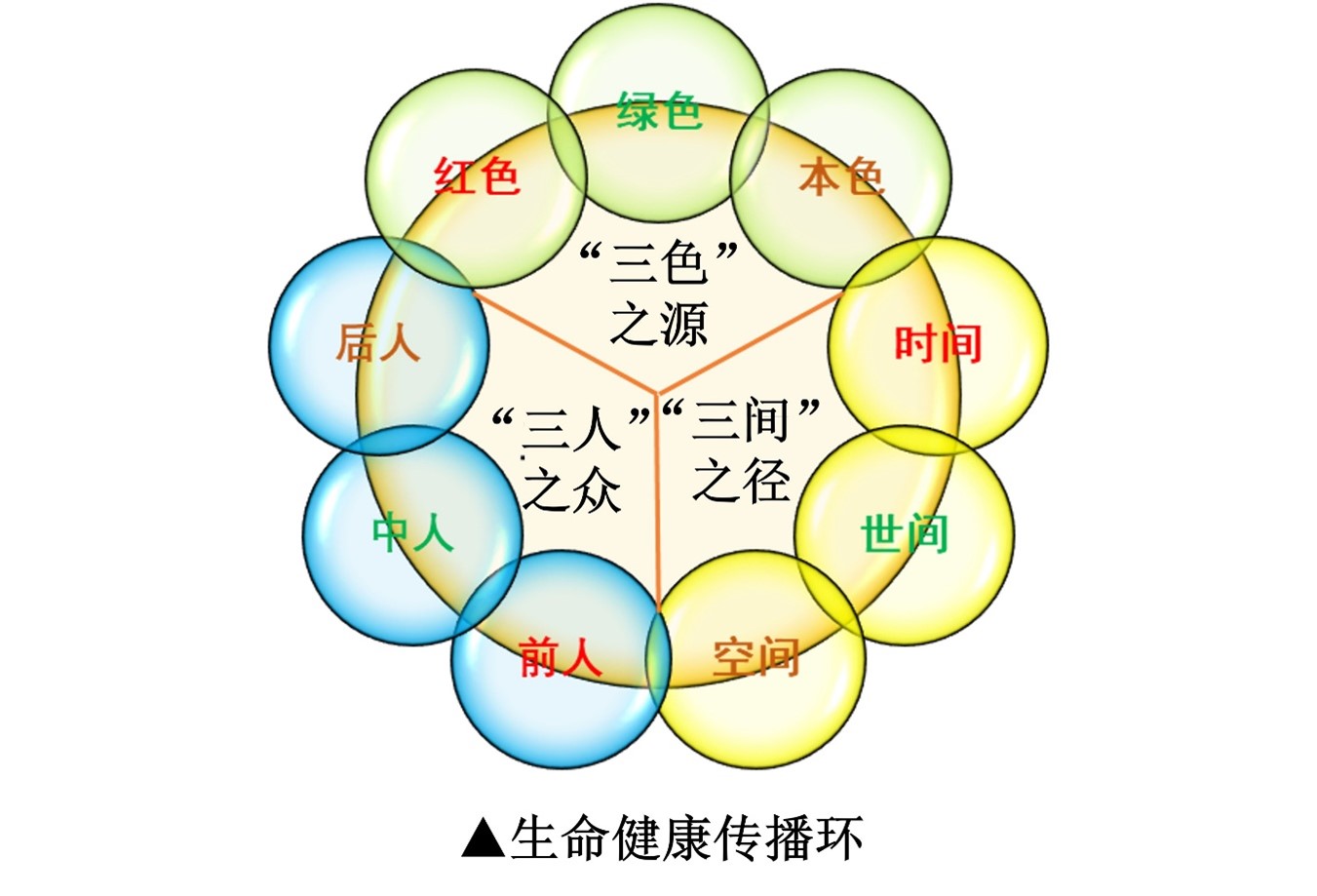

2016年5月30日,习近平总书记在“科技三会”上提出科技创新、科学普及是实现创新发展的两翼,要把科学普及放在与科技创新同等重要的位置。2020年9月11日,习近平总书记在京主持召开科学家座谈会时进一步指出, 我国科技事业发展要“面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康”。总书记的两翼理论和四个面向要求,为做好新时代科学普及工作指明了努力方向和根本遵循。人类最基本的追求就是生命健康,生命健康是人民构建美好生活的基石;生命健康长寿是人类社会永恒不变的追求目标,而生命健康传播是连接生命与健康的仁爱纽带。如何以人民生命健康传播需求为导向,探索人民生命健康传播新模式,发展人民生命健康传播新业态,弘扬以人为本的生命健康传播观,需深入挖掘生命健康传播之源、开拓生命健康传播之径、普惠生命健康传播之众,构建新时期生命健康传播环势在必行。

一、前环:生命健康传播“三色”之源

生命健康传播之源,是生命健康传播生生不息源远流长的不竭之泉。它含括了“红色”生命健康传播之源、“绿色”生命健康传播之源、“本色”生命健康传播之源,“三源”合一而构成了生命健康传播之“前环”。坚定“红色”、发展“绿色”、弘扬“本色”的生命健康“三色”立体传播观,彰显了为人民生命健康服务与时代共频的“底色”,有利于推进健康中国战略实施,走出一条中国特色的生命健康传播之路。

1. 坚定“红色”生命健康传播之源

红色是人民生命健康传播所系之色。中国共产党从成立之日起就把保障人民生命健康同争取民族独立、人民解放事业紧紧联系在一起,传承全心全意为人民服务的红色基因是时代使命。坚持以人民为中心、奉行人民至上,确立了把人民健康放在优先发展的战略地位,人民健康是民族昌盛和国家富强的重要标志。我们党重视人民生命健康事业,关注人民生命健康权益,增进人民生命健康福祉,这是人民生命健康红色传播观的基石。发展新时代生命健康传播事业,是提高国家科普软实力的重要组成部分,是现代生命健康科普建设者的使命担当。经过长期不懈努力,我国人民生命健康水平显著提高,这有赖于开辟了一条符合中国国情的红色生命健康传播发展之路。

2.发展“绿色”生命健康传播之源

绿色是人民生命健康传播所存之色。美丽中国、健康中国、平安中国勾勒了全体中华儿女的美好家园,良好的绿色生态环境是人类生命健康的基础。按照绿色发展的理念,普及生命健康生活、优化生命健康服务、完善生命健康保障,秉持满足人民生命健康需求的绿色传播观,着力打好“天蓝、水清、土净”三大战役,营造“绿水青山就是金山银山”的生态文明。把健康融入所有政策,不断满足人民日益增长的美好生活需要,让全体人民共享获得感、幸福感、安全感,坚持发展人与环境的共生、共存、共荣,营造天、地、人和谐的生命健康传播氛围,是满足人民生命健康传播需求、适应社会生命健康传播要求、紧跟时代生命健康传播追求的健康中国绿色发展之路。

3.弘扬“本色”生命健康传播之源

本色是人民生命健康传播所承之色。汲取中华民族五千年的生命健康传播精髓,探寻中华生命健康传播宝库,镌刻腾龙向上、黄河向善、长城向信的生命健康科普符号,让生命健康传播真正汇入到中华科普文明的本色之中。中医药是中华文明的瑰宝,凝聚着中国人民和中华民族的博大智慧,传承精华、守正创新是新时代生命健康传播工作者的使命担当,如何古为今用、中西合用、洋为中用,是我们应当奋力书写好的时代答卷。面对世界百年未有之大变局,应对生物技术与信息技术重大挑战,坚守“上医治未病、中医治欲病、下医治已病”,以人民生命健康为中心是立足本土化、融入国际化、迈向现代化的生命健康传播本色发展之路。

二、中环:生命健康传播“三间”之径

从古到今,健康长寿都是人类追求的目标和理想。WHO有关研究显示,一个人的健康和寿命60%取决于自身生活方式,15%取决于遗传,10%取决于社会因素,8%取决于医疗条件,7%取决于气候的影响。这些数据表明,健康素养是生命健康的主要决定因素,人类已进入“我的生命健康我做主”的新时期。同时,生命健康还受其他因素影响,我们需要融入全周期“时间”、全方位“世间”、全维度“空间”,谓之“三间”之径,营造出人与人、人与社会、人与自然和谐共生的生命健康新局面,铸就生命健康科普生态循环系统。围绕生命健康主题,汇聚人与人全周期“时间”、人与社会全方位“世间”、人与自然全维度“空间”构筑的“三间”立体之径,把人类生老病死的命运融入生命健康的大格局中,将会提升个体创造生命健康的内生动力,促进人与人、人与社会、人与自然三大关系的和谐共存。

1.延长“时间”生命健康传播之径

从生命健康全周期时间“长度”出发,构建贯穿生老病死全周期之格局。个人的健康和寿命60%取决于生活方式,其中人的生命健康素养与群体的发病率、死亡率乃至平均期望寿命相关,而这不仅仅取决于在世的“中人”,而且关乎到过世的“前人”和未世的“后人”。“前人”能否将健康的生活方式传承给“后人”,“中人”能否发挥好承“前人”启“后人”生命健康时代延续的重要纽带是中华血脉相承、薪火相传最根本的人文方式。站在人类生命健康历史与现实交汇处,把控好个体生命健康状态,需处理好人与人之间的关系,融入人与人生命健康全周期时间之径正逢其时。

2.拓宽“世间”生命健康传播之径

从生命健康全方位世间“宽度”出发,构建覆盖生老病死全方位社会之格局。生命健康不仅取决于人与人全周期时间“长度”,也取决于人与社会全方位世间“宽度”。个人的健康和寿命除身心因素外,也与社会适应性密切相关,其中10%取决于社会因素。WHO将“健康”定义为“一种身体上、心理上和社会适应性完好状态”。把握完好个体生命健康状态,需处理好人与社会生命健康之关系,包括与生命健康个体、集体、国家之间的关系;乃至与个体相伴的生理、心理、伦理和社会适应的相互关系,融入人与社会生命健康全方位“世间”之径中,创造出和谐共生的生命健康社会新生态。

3.攀高“空间”生命健康传播之径

从生命健康全维度空间“高度”出发,构建涵盖生老病死全维度自然之格局。生命健康除了人与人全周期时间“长度”、人与社会全方位世间“宽度”外,还取决于人与自然全维度空间“高度”。个人的健康和寿命7%取决于气候影响,频发的自然灾害一次次为人们敲响了警钟,把握好个体生命健康状态,需处理好人与自然和谐共存的关系,融入人与自然全维度“空间”之格局就显得尤为重要了。护佑地球这一人类共同的家园,秉持“天人合一”“道法自然”“绿水青山就是金山银山”的人与自然和谐相处绿色发展生态观,将为人类卫生健康命运共同体“万物与我为一”的生命健康创造新机遇。

三、后环:生命健康传播“三人”之众

生命健康概念的演变主要经历了3个阶段:第一阶段是1948年以前,那时候大家比较认可的“健康”的定义主要是“个体无病,即健康”;第二阶段是1948—2011年,WHO给“健康”的定义为一个人身体没有出现疾病或虚弱现象,而同时生理上、心理上和社会上是完好状态;第三阶段是2011年荷兰的健康学者马特尔德·休伯提出,健康应当是个体在面对社会、躯体和情感挑战时的适应与自我管理能力。综上,我们不难看出人类对于生命健康定义认识的进步,从点性思维到线性思维再到平面思维的演变历程。但无论是WHO的健康定义克服了把“健康”视作“没有疾病”之狭隘的生物医学角度,将健康扩展到躯体、精神和社会领域,还是马特尔德·休伯提出的健康的6个维度:躯体功能、精神功能和感知、灵性维度、生活质量、社会和社交参与以及日常自理功能,其共性仍是从个体生命健康角度出发而论及“健康”的定义。如此而言,生命健康不仅取决于每个鲜活的个体生活方式选择和素质程度,而且不容忽视的是在人类生命健康长河中,如何将“前人”生命健康的血脉传递给“后人”乃是生命健康质量的有力保障,它有赖于每个“中人”承“前人”启“后人”共同组成的生命健康科普之众,故“前人”“中人”“后人”正是人类生命健康运行轨迹中不可或缺的同路人。“前人”生命健康历史观、“中人”生命健康发展现实观、“后人”生命健康未来观,将“三观”纳入人类全生命周期中统筹管理,植入“三人”生命健康的新理念,铸成“前人-中人-后人”生命健康整体生态循环系统,形成缺一不可的“三人”众之环良性生态圈,循环往复以至无穷,必将造福于人类生命健康之伟业。

1.挖掘“前人”生命健康传播之众

倡导精神文明新风尚,树立“前人栽树,后人乘凉”的生命健康科普历史观;有生有死,有始有终,生命才是完整的。只有摒弃守旧观念,树立正确的“死亡观”,超脱问题之表象,以宏观的眼光再次审视与理解死亡,才能够真正认识到生命的终极意义与价值。在充分尊重中国传统科普的同时,革故鼎新,启发人们既能幸福地“生”,亦可坦然地“归”,获得精神生命的平静与不朽:“遗体”归承“遗像”、“植棺”归承“植树”、“腐生”归承“新生”、“寿命”归承“厚命”、“哀乐”归承“安乐”、“假相”归承“真相”、“凡心”归承“善心”。

2.厚植“中人”生命健康传播之众

对“中人”紧扣生命健康主题“厚生”而为,从时间、空间、世间“三间”维度着手,细心编织与“前人”“后人”的生命健康物质与精神文明纽带,展现当今人类与社会自然和谐共处的“天、地、人”生命健康发展现实观;践行人民生命健康科普,以人为本之“中人”发挥“厚生”之责尤为重要,以往对生命健康的定义多停留在个体健康的层面,而在健康尚从属于国家治理、社会保障和生态环境等诸多因素决定的今天,这种就“个体论个体”的健康已明显力不从心了;它决定了“中人”如何把握住生命健康的本质,满足人民生命健康需求、适应社会生命健康要求、紧跟时代生命健康追求之目的。故时代呼唤个人、家庭、社会三者结合,开启个体、群体、全体的三位一体的“立体健康”厚生理念。

3.孕育“后人”生命健康传播之众

对“后人”孕育“生而扶生”的新生生命健康科学思想,营造山美、水美、人更美的绿色生存、生活、生态环境,贯穿防“未病”的生命健康未来观。打造好“后人”生命健康“心生”之环,倡导生命健康“七生”法则(健康创生、健康仁生、健康卫生、健康养生、健康救生、健康悦生、健康蕴生),可谓是“后人”生命健康文明的价值源泉。“后人”生命健康是上天与父母共同赐予,“后人”生命健康文明不仅是个人资源、家庭资源,还是社会的基本资源,更是经济发展、社会进步、民族兴旺、国家繁荣的有力保证。

(本文编辑:江琪琪)

来源: 中华医学会主办医学杂志《健康世界》

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

心肺复苏专委会

心肺复苏专委会