在现代物理学中,有一个被称为“标准模型”的理论框架。它成功地描述了自然界中所有已知的基本粒子及其相互作用,几十年来,几乎所有实验结果都与它的预测高度一致。

尽管标准模型如此成功,物理学家却普遍认为它并不完备。有许多问题是它无法解释的,比如,它无法解释暗物质的本质,也无法解释为什么我们所见的宇宙是由物质组成,而不是反物质。因此,许多物理学家都致力于在实验中寻找超越标准模型的证据,也就是我们常说的寻找“新物理”。

二十多年来,有一个实验一直备受关注,那就是缪子g-2实验,它主要测量缪子的反常磁矩。过去的实验结果表明,缪子的反常磁矩值与标准模型的预测值存在微小但重要的偏差。如果这个偏差是真实存在的,那么就意味着自然界中或许存在全新的粒子或相互作用。

今年六月初,缪子g-2实验合作组发布了最终的结果。而在实验结果之前,最新的理论预测值也公布了。那么这次,物理学家是否发现了新物理的迹象呢?

让我们先从缪子说起。

缪子是标准模型中的一种基本粒子,其质量大约是电子的200倍。每当宇宙线撞击地球大气时,就会自然产生缪子。

缪子与电子一样,都具有磁矩,这源自于它们固有的角动量或“自旋”。量子理论告诉我们,磁矩与自旋之间的关系由一个叫做“g因子”的量来描述。早在近100年前,物理学家就计算出g应为2。但后来发现,事情远没有那么简单。我们所知道的真空其实并不是空无一物的,而是充满了短暂出现和消失的虚粒子。这些虚粒子就会影响缪子的磁矩,使得g因子增加了大约0.1%。这个看似微小的差异就被称为缪子的反常磁矩。

这个数值之所以重要,是因为它编码了所有标准模型粒子的影响。所以,如果物理学家能够以超高的精度预测并测量缪子的反常磁矩,就能够检验标准模型是否完备。因此,g-2实验应运而生。

为了测量缪子的反常磁矩,实验团队不断地把自旋方向一致的缪子送入到一个超导磁铁储存环中。储存环内有非常强大的磁场,使缪子在其中沿着几乎完美的圆形轨道运行。如果g因子恰好等于2,那么缪子的自旋方向始终跟随它的动量方向。但实际上,g稍微大于2,就导致缪子的自旋方向会出现一个额外的“晃动”。

当缪子衰变时,会产生一个电子和两个中微子。重要的是:电子会倾向于沿着缪子自旋的方向发射——这为我们提供了“读出”自旋方向的线索。实验在储存环内测布置了探测器,用来探测这些电子。通过长时间记录这些电子的方向和能量,就能推断出缪子在衰变时的指向,并最终测量出它的反常磁矩。

2001年,布鲁克海文国家实验室(BNL)的团队首次发布了g因子的高精度测量结果。他们的测量值比当时标准模型预测的值要高。而当实验与理论得出的结果不一致时,就意味着可能存在新物理。尽管他们的发现在当时引起了巨大的轰动,但他们还无法确认这一结果,因为测量结果的置信度为3西格玛,而科学发现的“黄金标准”需要达到5西格玛。因此,物理学家决定升级缪子g-2实验。

2013年,物理学家将布鲁克海文国家实验室使用的超导磁铁储存环运送到了伊利诺伊州的费米实验室。经过多年的重大升级和改造,费米实验室的新一轮g-2实验于2017年5月31日正式启动。到了2021年,费米实验室的团队公布了第一轮实验结果,确认了布鲁克海文国家实验室早期的实验结果:实验测量值与理论值之间确实存在差异。

2023年,实验合作组基于2019–2020年数据发布了第二轮结果,其精度达到第一轮的两倍。现在,他们又发布了最终的测量结果,与2021年和2023年的结果高度一致,并且测量精度达到了一千万分之一点二七,超越了原定的目标。这是实验上的巨大胜利。

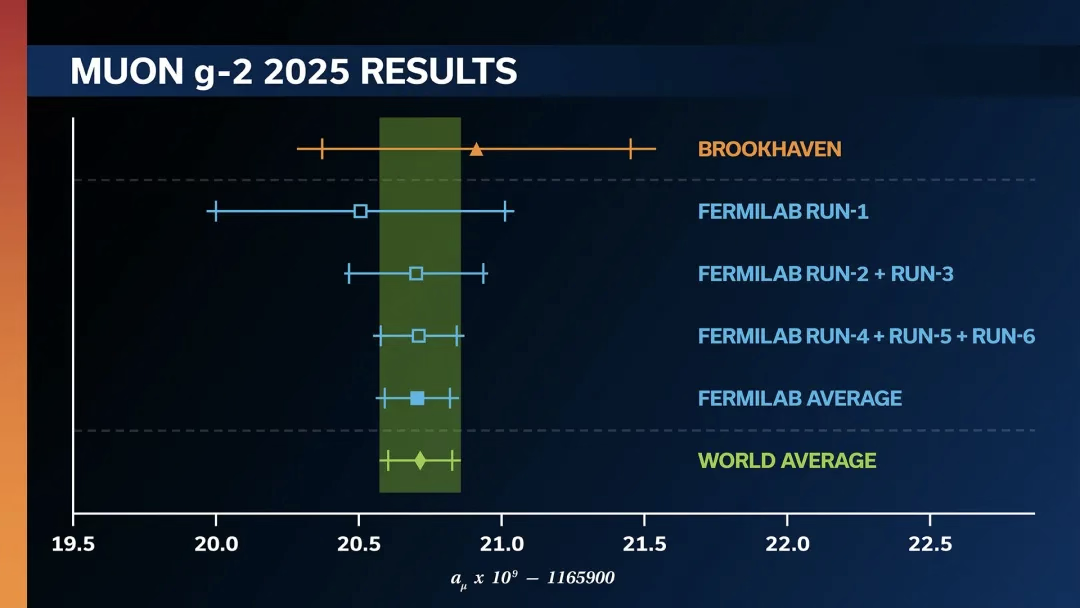

布鲁克海文国家实验室和费米实验室的几轮实验结果。图源:缪子g-2实验合作组

既然最终的结果也确认了先前的实验,那是否意味着我们发现了“新物理”的证据?

可惜的是并没有,因为在探索的过程中,并非只有实验在进步,理论界也在进步。对缪子反常磁矩的预测实际上非常复杂,因为在计算过程中需要考虑到标准模型所允许的所有虚粒子组合。

目前计算反常磁矩的理论方法有两种:一种是数据驱动法,另一种是格点量子色动力学。之前大家普遍采用的数据驱动方法一直是公认的标准,它预测出的反常磁矩值比实验测到的值偏低。相比之下,用格点量子色动力学算出的值要高一些,更接近实验值。

物理学家逐渐发现数据驱动法出现了不一致的问题,使它开始受到质疑,转而对格点量子色动力学的方法越来越有信心。在实验结果公布前,一个名为“缪子g-2理论倡议”的团队发表了最新的值。在这次的更新中,他们决定只采用格点量子色动力学的结果来取平均值。最终,他们给出的理论预测值为0.00116592033,与费米实验室的结果(即0.001165920705)在误差范围内是一致的。也就是说:“理论和实验终于对上了”。

就目前来看,缪子g-2之谜似乎已经尘埃落定:实验与理论之间不再存在显著差异,我们并不需要借助“新物理”来解释这个现象,标准模型再次经受住了严格的检验。

这无疑是一项巨大的成就。但对于那些渴望揭开宇宙更深奥秘密的物理学家来说,这个结果也多少带着些失落:我们并没有在这条道路上发现通往“新物理”的入口。

不过,科学探索从不是一次性的成功或失败,而是一场不断逼近真理的旅程。今天的确认,可能只是明天疑问的序章。也许,在下一个十年,在另一个粒子的某个精确测量中,“新物理”的蛛丝马迹会悄然浮现。

本文为科普中国·创作培育计划扶持作品

作者:张重 东南大学物理学博士后

审核:罗会仟 中科院物理所 研究员

出品:中国科协科普部

监制:中国科学技术出版社有限公司、北京中科星河文化传媒有限公司

来源: 创作培育计划

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普中国创作培育计划

科普中国创作培育计划