摘要

l过半临床医生愿意给患者开具疫苗处方

l硬件设施和政策对行为影响较大

l既往给患者推荐过疫苗的医生很可能持续推荐

l公众号是最好的疫苗处方信息传播渠道

l建议硬件配套激励政策让疫苗更好触达

有人问:各个医学平台天天科普老人、慢性病人传染病风险高,为什么面对他们最多的临床医生却不给他们开疫苗?

其实也不是不愿意,只不过态度是一回事儿,实际执行又是另一回事儿。

就在刚刚,来自北京协和医学院群医学及公共卫生学院联合中华预防医学会国际事务部、耶鲁大学公共卫生学院等机构的研究团队在国际期刊《Global Health Research and Policy》发表最新研究,系统分析了中国医务人员在流感疫苗处方政策实施背景下的态度与影响因素。

图源:论文截图

这项研究于2024年7月3日至10日期间开展,并依托「听听专家说」(硬广:推荐医务人员们关注)平台在2024世界流感大会期间发放在线问卷进行调查,并采用描述统计和多元逻辑回归模型分析医务人员提供流感疫苗处方的意愿影响因素。

听听专家说,图源:公众号截图

本次研究中,调查覆盖了全国3140名医务人员,其中社区卫生机构医务人员2009人,其他医疗机构(更高级别医院)医务人员1131人。

值得高兴的是,调查显示,68.8%的医院医务人员和61.9%的社区医务人员表示愿意为患者开具流感疫苗处方。

然而,这个结果可能只是“表态”。

刚才的调查结果我只说了一半,即过半的临床医务人员都愿意给患者开具流感疫苗处方,但后面半句其实是——

总体存在意愿与实际推荐行为之间的差距。

为什么会出现这种情况?其实并非是临床医生口是心非,而是有很多影响因素:

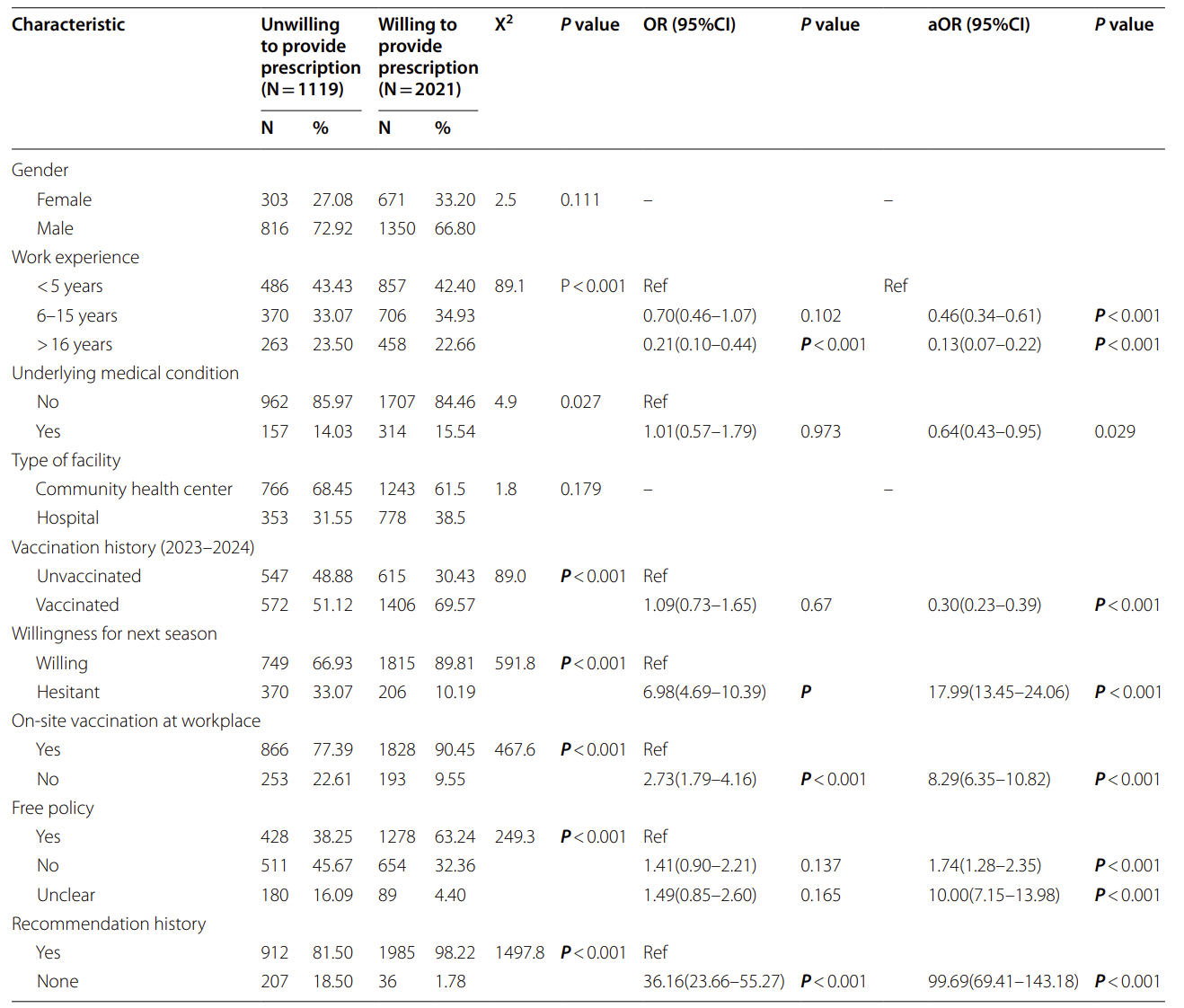

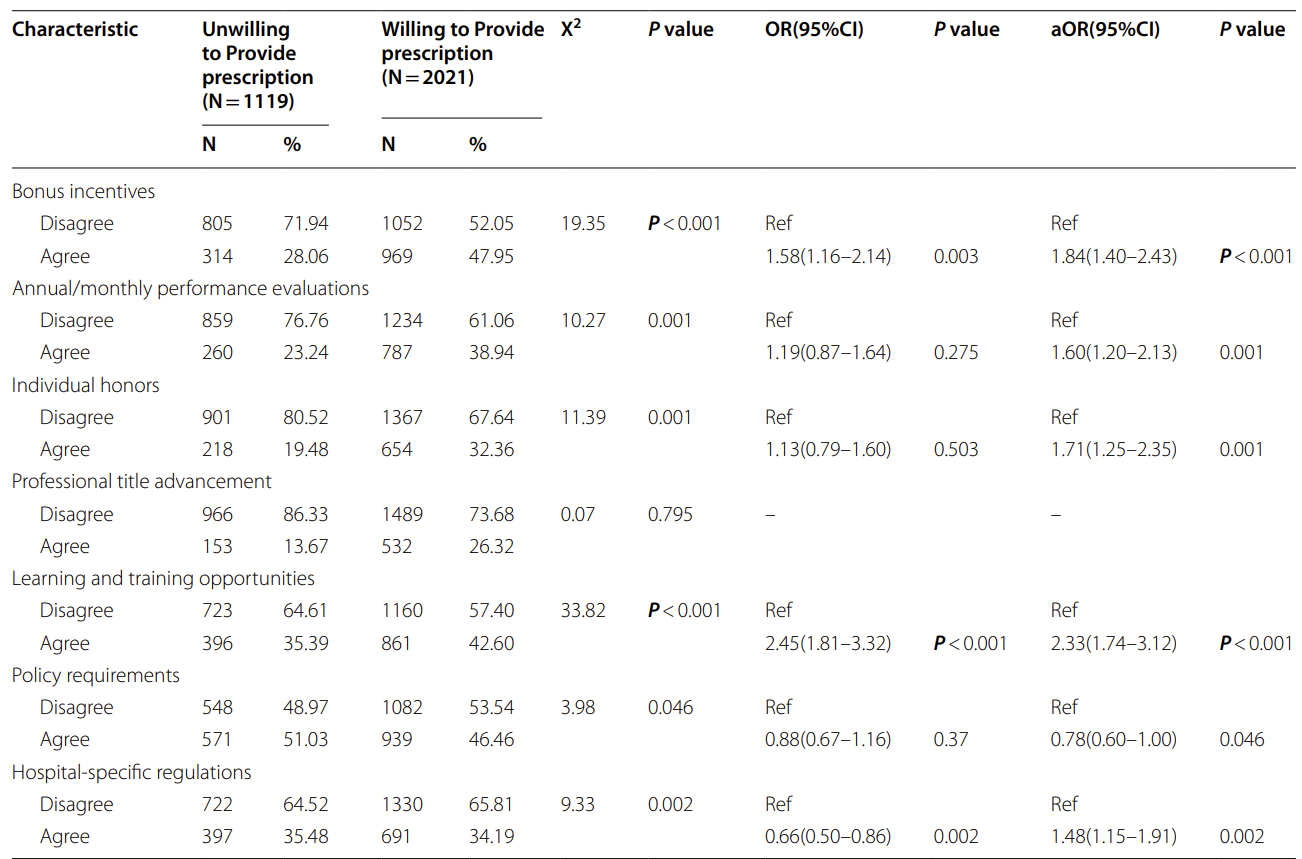

注:「aOR」代表「校正比值比」,可以理解为数值越大代表倍数越大,包括对正向行动或反向行动影响

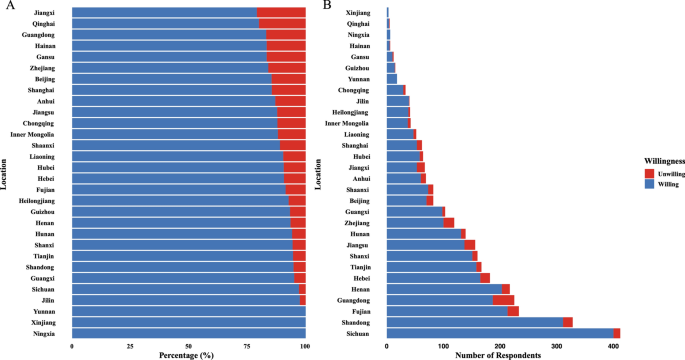

对开具疫苗处方态度的分布情况:(A)百分比;(B)受访者人数

1.现场接种设施:有接种点aOR≈8.29——如果医院「有接种科室」(预防保健科)可以大幅提升临床医生处方意愿。

2.免费接种政策认知:知晓政策aOR≈1.74;不清楚政策aOR≈10.00——「没有免费流感疫苗政策地区的医生」比「有免费流感疫苗接种政策地区的医生」更不愿意开流感疫苗处方,并且「不清楚政策的医生」比「清楚政策的医生」开具流感疫苗处方的可能性低得多。

3.个人接种史与推荐经验:有接种史aOR≈0.30,既往推荐经历aOR≈99.69——「打过流感疫苗的医生」比「没有接种过流感疫苗的医生」更愿意开处方,而既往给患者推荐过流感疫苗的医生可能比既往没推荐过流感疫苗的医生进行处方的可能性高近100倍!

影响医务人员(HCWs)开具疫苗处方意愿的因素(参考:愿意开具处方,上图)与医护人员开具疫苗处方的激励因素(参考:不愿意开具处方,下图)

而其他可能的因素包括机构内明确的奖金激励(aOR≈1.84)与考核(aOR≈1.60)、是否有培训(aOR≈2.33)也会对意愿产生影响。此外讨论部分也提到了处方制度处于探索期、时间与工作负担、缺乏有效随访与转化机制等都可能影响临床医生的积极性。

这项研究首次将国内临床医生的动机、实践障碍、社会过程、接种行为四大领域与我国的实际情境结合,形成本土化分析模型,并分析了流感疫苗处方行为「有名无实」背后的原因。

另外,还有一个非常有意思的点在于研究中首次比较了「数字化健康传播」与「疫苗处方」在医务人员认知中的相对效果,而这为策略优化提供直接证据。

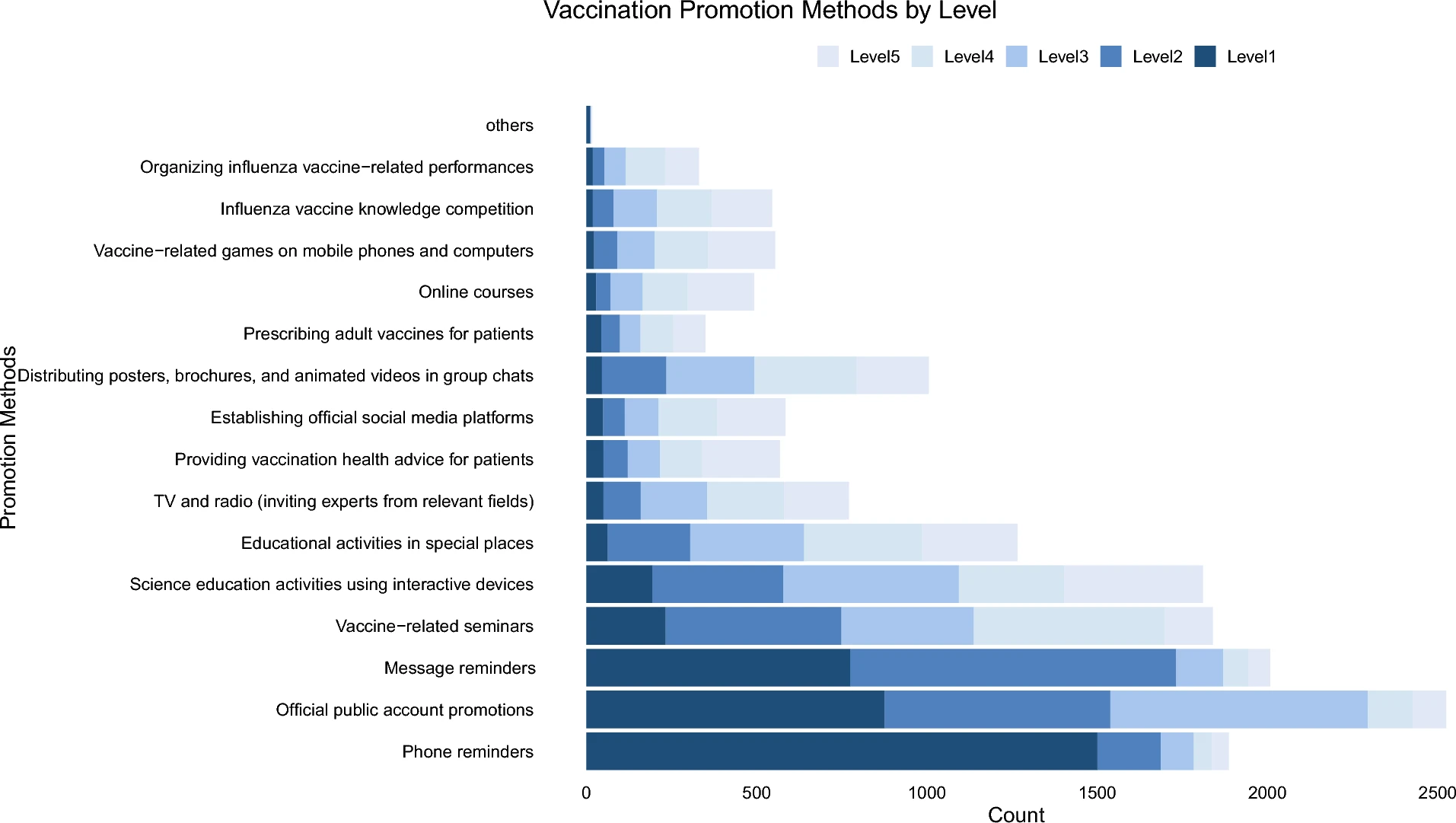

提醒公众接种流感疫苗的不同形式,图源:论文截图

数据显示:63.4%的受访者(临床医生)认为微信公众号宣传是最有效的公众沟通方式,其次是电话与短信提醒。

这项研究有什么实际价值吗?和既往研究相比,这些指导意义更胜于体现的数值:

1.政策层面—避免表面工作:在推广疫苗处方时,必须同步改善现场接种可及性、免费接种政策及明确的制度指引,避免「纸面政策」化。

2.机构层面—该给钱给钱:医院和社区卫生服务中心应引入绩效、奖励和培训等综合激励机制,并提供便捷的接种渠道。

3.传播策略—杜绝单一模式:数字化健康传播(微信公众号、短信、电话提醒)可与处方制度形成互补,尤其适合基层和人群覆盖广的推广场景。

微信公众平台,图源:网络截图

4.模式升级—线上线下同步:结合国际经验(如药房接种、数字健康档案支持)与我国的社区卫生网络,有潜力提升整体流感疫苗接种率。

说的更明白一些就是,如果真的想将「医防融合」创新模式落到实际工作当中,最基本的就是想明白几件事情:

怎么让老百姓打疫苗更方便、怎么让临床医生别当免费劳动力、怎么提升可靠信息传播效率,这应该是医院领导应该想明白的事情。

紧密医共体,图源:国家卫生健康委

至于钱,如果真的深入了解「紧密医共体」政策,那么就应该知道给国家省钱(通过接种疫苗等方式减少医保支出)才是让医院和医护挣钱最好的方式。

近两年,一些省份的朋友会发现,全科医生的处方里面不仅有常规药物,而且还多了运动、饮食、心理健康的建议,此外也包括了疫苗。

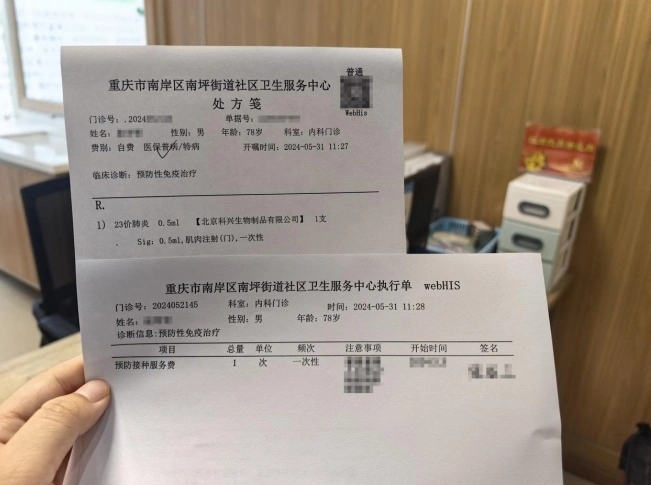

「疫苗处方」其实严格来说到现在为止都不一定是一个严格的标准化词汇,因为疫苗本身就会经由医疗机构内的预防保健科开具,医护人员(医师或护士)在对居民进行知情告知后开具处方单。

重庆市南岸区的疫苗处方,图源:光明网

然而近年来,一种由全科医生或其他临床科室专业人员在临床诊疗过程中开具的「特殊处方」,打破了预防保健科的「垄断」——他们会对患者健康情况进行充分评估,并提供给患者药品之外的健康生活建议,指导患者接种特定疫苗。

一些地区将其归纳于「一病五方」,「五方」指的是五种处方,分别涉及医疗、运动、饮食、心理和疫苗。

也就是说,疫苗接种并非仅仅是诊疗的一部分,也是健康生活方式的一部分。

山东省疫苗处方培训手册,图源:手册截图

但这个对于老年人、慢病人群的重要部分,就需要依托于临床医生们了,包括但不限于全科医生、家庭医生,而如何让他们「动起来」,更多可能需要倚靠区域卫生行政系统和医院的领导层态度。

希望这项研究能够不仅指导公卫体系,也能给临床体系领导们提供参考吧。

愿

=丸=

免责声明:本文为个人兴趣创作,仅为让更多普通人对疫苗有更加清晰的认识,内容观点不代表任何组织、单位、机构,未接受任何形式赞助,所有配图均来自网络公开平台,如果内容有误,大家多做自我批评(不是)。

来源: 卤煮疫苗

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

卤煮疫苗

卤煮疫苗