月背的地壳组成为何与正面截然不同?太阳系最大的撞击坑——南极-艾特肯盆地(SPA盆地)的形成如何塑造了月球的命运?月球的磁场是何时、以何种方式消失的?月幔深处是否隐藏着未知的秘密?

中国科学院国家空间科学中心科研人员系统分析了月球阿波罗盆地内斜长岩,一种由斜长石为主要矿物组成的岩石的出露情况,成功识别出 51 处纯斜长岩出露点。它们分布在阿波罗盆地的北缘、南缘、盆底及中央峰环结构上。这意味着嫦娥六号从阿波罗盆地带回的月球样品,或包含代表原始月壳成分的斜长岩。相关研究发表于《地球物理学研究杂志:行星》。

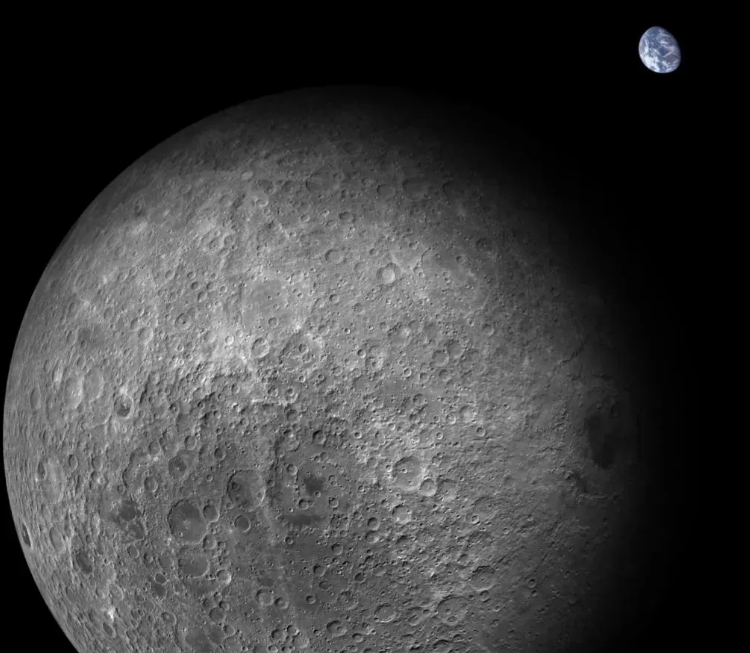

月球正面和背面为什么不同,一直是个谜。嫦娥六号样品取自月球背面阿波罗盆地。

在这项最新研究中,科研人员利用“月亮女神”月球探测器多波段成像仪获取观测数据,并将嫦娥六号样品与已知月球岩石数据库、模拟光谱以及阿波罗任务带回的斜长岩样品进行比对,成功找到了 51 处明显含有斜长岩的岩石出露点。分析显示,这些地方的斜长石纯度极高,属于纯斜长岩。

嫦娥六号着陆区位于阿波罗盆地南部月球月面上比较低洼的平原区域,周边分布多个含纯斜长岩出露点的撞击坑。模拟计算显示,这些含斜长岩的撞击坑溅射出来的物质,在嫦娥六号着陆点堆积超过 10 厘米厚。这意味着,嫦娥六号在挖取月壤时,极有可能会挖到这些来自月球最古老外壳的碎片。同时,阿波罗盆地里还存在一些可能来自月幔的低钙辉石。因此,嫦娥六号带回来的“月球土特产”,很可能同时包含原始月壳和月幔物质。

月球是怎么形成的?

月球形成于约45亿年前,由一次火星大小的天体撞击原始地球后溅射出的物质凝聚而成。早期炽热的月球经历“岩浆洋”阶段,分异形成月壳、月幔等结构。然而,过去所有的月球采样返回样品均局限于月球正面。

月球正面和背面有什么不同吗?

月球的正面和背面差异巨大,正面相对平坦,有广阔的玄武岩平原;背面则高地遍布,月海稀少。科学家提出了很多理论来解释这种“二分性”,比如月球形成早期岩浆洋(LMO)冷却结晶不均匀、月幔内部物质对流不对称,正背面巨型撞击作用的差异等。然而,过去所有的月球采样任务都只在月球正面进行,月球背面样本的缺乏使得背面深部月幔特征一直是未解之谜。

此前,科学界对于月球背面的认识主要基于遥感研究,2024年6月25日,嫦娥六号任务成功实现了人类首次月球背面采样,这些样品采集于月球上最大、最深且最古老的撞击坑——南极-艾特肯盆地,在最新的研究中,科研人员通过测量岩石中放射性同位素的衰变来确定其年龄的方法,首次确定月球背面至少存在约42亿年前和约28亿年前的两期玄武质火山活动,表明月球背面可以维持持久的火山活力。这极大拓展了对于月球背面岩浆活动历史的认识。

报告中介绍,科研人员首次从28亿年前的月背玄武岩样品中成功提取了古磁场强度信息。分析发现,该时期的月球磁场强度与更早期(35亿~40亿年前)阿波罗样品记录的强度基本相当,甚至略有升高。这一发现颠覆了月球磁场随时间单调衰减直至消失的传统观点,首次揭示月球内部发电机(产生磁场的液态金属核运动)在约28亿年前曾出现波动或增强迹象,表明月球内部热演化过程比预想的更复杂、更具活力。

对于月幔水含量及地球化学特征,科研人员首次获得了月球背面月幔的水含量,发现其显著低于正面月幔,指示月球内部水分布也存在二分性;发现了月球背面玄武岩来自极其亏损的源区,它可能指示了原始月幔的极度亏损,或源于大型撞击事件导致的熔体抽取,揭示大型撞击事件可能对月球深部圈层演化产生巨大影响。

南极 - 艾特肯盆地是月球三大构造单元之一,直径约 2500 千米,该撞击坑形成时释放的能量大约相当于一万亿颗原子弹爆炸的能量。此次在《自然》杂志发表的四篇文章,首次系统揭示了南极 - 艾特肯大型撞击的效应,为厘清月球正面和背面物质组成的差异、破解月球“二分性”之谜打开了前所未有的窗口,这是成果的核心亮点。

科学家们的科学进展有哪些?

除了此次四项科学进展,一年来,科学家们利用嫦娥六号样品还取得了其他许多科学突破。例如,国家天文台与合作者发表嫦娥六号返回样品的首篇研究论文,揭秘了样品的物理、矿物和月幔演化特征;广州地球化学研究所与合作者也发现月球背面存在28亿年前火山活动,并发现其月幔源区极度亏损,由此提出月球岩浆活动分布是月壳厚度以及源区物质组成共同作用的结果,为月海玄武岩分布的二分性提供了全新认识;地质地球所与合作者首次精确测定南极-艾特肯盆地形成于42.5亿年前,让人类在了解太阳系早期大型撞击历史方面有了更精确的“宇宙时钟”标尺。

来源: 科普中国、中国航天报

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

江西省九江市科学技术协会

江西省九江市科学技术协会