一、基本概述

连续拉棒技术,也称为连续拉晶技术,是一种高效的晶体生长工艺。该技术的核心原理在于精密控制熔体的温度分布、热场梯度以及固液界面形态,通过自动化控制的籽晶夹持与提拉机构,在真空或高纯惰性气体的保护氛围中,将熔融料连续地向上提拉,实现定向凝固结晶,在拉棒过程中,可以一边加料一边拉制晶棒,增加了拉晶效率。

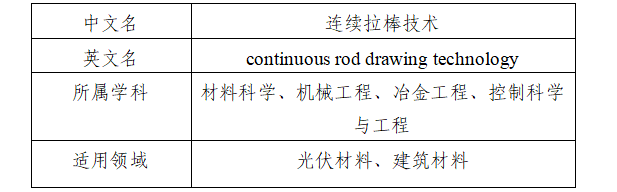

二、分类信息

三、详细解释

连续拉棒技术是单晶硅及先进多晶硅生长领域的核心工艺。该技术突破了传统批次生长法的间歇性限制,通过对籽晶提拉速率、坩埚旋转/升降及热场梯度的精密协同控制,确保固液界面动态稳定性与生长速率的精确匹配。此连续化过程在惰性气体(如高纯氩气)保护下,显著提升了硅晶棒的直径均匀性(轴向波动可控)、体材料质量(低位错密度、可控杂质分布)及电学性能一致性(电阻率均匀性),为高效太阳能电池提供了基础材料保障。

连续拉棒技术肩负高精度制造与低碳转型的双重使命。该技术通过连续化生产显著提升了资源利用效率。有效减少了停机换料损失,使材料利用率提升15%以上,同时单位产品能耗降低20%-30%。在排放控制方面,智能调速系统压缩设备空载时间,配合氩气循环利用,回收率超90%,直接降低了工业废气与温室气体排放。连续拉棒技术遵循高效资源利用与低碳排放协同原则,推动加工业向循环经济转型,真正实现了“以连续化替代间歇式、以精密化替代粗加工”的绿色制造变革。该技术将原料转化为光伏单晶硅棒等高精度产品,显著减少了天然矿石消耗与加工能耗。

目前,光伏单晶硅连续拉棒技术通过大尺寸单晶炉、高精度切割设备升级,已实现规模化应用,显著提升材料利用效率并降低能耗。

四、应用领域/前景

连续拉棒技术凭借其高效、节能、高精度的优势,已在清洁能源及新材料等关键领域实现规模化应用。

在清洁能源领域,光伏单晶硅连续拉棒技术显著降低能耗,将单位电耗压缩至≤28 kWh/kg,支撑N型电池效率突破25.8%,助力光伏度电成本降至0.2元/kWh以下,成为产业降本增效的重要工艺。

在新材料领域,连续拉棒技术实现了光纤预制棒的高效连续化生产,并成功应用于玄武岩纤维等高性能材料制造,通过高精度控制保障材料性能稳定性,显著提升产品良率。

在碳中和目标约束下,连续拉棒技术通过工艺革新与能效提升实现双重突破:高值化转型层面,该技术以低氧含量控制和大尺寸晶体生长为核心,支撑N型TOPCon/HJT电池对硅片缺陷密度的严苛要求,使硅片电阻率波动控制在5%以内(传统工艺约15%),直接提升电池转换效率0.3%-0.5%。

在绿色效益层面,行业头部企业通过热场优化、自动化复投料及单炉多棒工艺升级,已实现单位硅棒电耗有效降低、晶硅利用率提升,坩埚寿命延长,单炉投料量显著提高。双轨并行下,这一技术路径不仅降低了生产能耗与材料损耗,更通过能效标杆实践,有力推动了光伏产业绿色增长与转型升级的深度协同。

未来,连续拉棒技术将持续向超高纯度控制与智能化制造深度演进,通过突破晶体生长极限进一步降低能耗与材料损耗,构建更清洁、更低碳的制造范式,并加速融合绿色能源与循环生产体系,推动能源转型、实现碳中和目标。

五、绿色应用难点

连续拉棒技术在推广应用的进程中,仍面临能耗、材料、环保、排放标准等挑战。

一是能耗高、审批受限问题。连续拉棒技术作为高载能产业转型的核心争议点,其高能耗与气体排放问题被纳入环保督察及“双碳”政策重点监管范畴。目前,单晶硅拉棒电耗超工信部光伏规范门槛值,在能源约束区域频发项目审批受限问题。

二是关键材料依赖进口。热场所需的高纯石墨、碳碳复合材料等关键部件进口依赖度超60%,存在供应链“卡脖子”风险,成本与交付周期不确定性高。

三是固废回收率低。在能源领域、半导体拉晶过程中,坩埚等部件难以回收再利用,目前废坩埚再生率不足10%,导致固废年增量超10万吨,加重环保负担。

四是气体浪费与排放标准滞后。氩气使用损耗率高(逸散率超5%),增加温室气体排放,但现行标准未涵盖气体排放限值,亟需通过氩气闭环回收技术迭代与排放标准更新破局。

本词条贡献者:

董文钧 北京科技大学材料与工程学院教授

本词条审核专家:

李培刚 北京邮电大学集成电路学院教授

参考来源:

[1]康家铭,黄振玲,李太,等.大尺寸光伏单晶硅制备技术研究进展[J].太阳能学报,2025,46(03):310-319.DOI:10.19912/j.0254-0096.tynxb.2023-1746.

[2]钟宝申,连续直拉单晶硅棒生产制造关键技术创新与应用.陕西省,隆基绿能科技股份有限公司,2022-06-23.

[3]Sheng X,Chen L,Liu M, et al.Environmental impact of monocrystalline silicon photovoltaic modules[J].Resources, Conservation & Recycling,2025,220108373-108373.

本文封面图片来自版权图库,转载使用可能引发版权纠纷

来源: 科普中国

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普中国

科普中国