气候变化正在全球范围内深刻改变生态系统格局,最新研究揭示了一个以往未被认知的影响机制:气候变化会扰乱昆虫的生殖行为。近期发表于《国家科学评论》(National Science Review)的研究表明,大气中浓度不断升高的二氧化碳(CO2)正在干扰农业害虫选择产卵位点的行为,这对生物多样性、粮食安全和害虫治理策略构成重大威胁。

尽管昆虫具有强大的适应能力,但它们对环境变化异常敏感。随着全球气温升高和大气成分改变,昆虫行为的变化在生态系统中引发了一系列连锁反应。作为导致全球变暖的主要温室气体,大气CO2浓度已从1750年的278 ppm升至2023年的420 ppm。最新研究表明,升高的CO2浓度与臭氧、氮氧化物等污染物共同作用,显著损害昆虫对繁殖和生存相关化学信号的识别能力,其内在作用机制仍有待阐明。

由中国农业科学院、挪威科技大学和马普研究所组成的国际科研团队在CO2影响昆虫繁殖行为及其作用机制方面取得了关键突破。该研究以全球重大农业害虫棉铃虫(Helicoverpa armigera)为对象,发现雌蛾通过植物释放的CO2梯度定位产卵位点,尤其偏好CO2释放量较高的嫩叶,这一产卵策略对后代幼虫的生长发育至关重要。然而在大气CO2浓度升高环境下,这一产卵策略被显著干扰:蛾类的CO2感知能力受损,导致其将卵产在次优位置。"这种干扰就像扰乱了GPS系统中的关键嗅觉信号,"论文通讯作者王桂荣教授解释,"失去准确的CO2指引,昆虫难以找到理想产卵地,这将影响害虫种群动态和农业生产。"

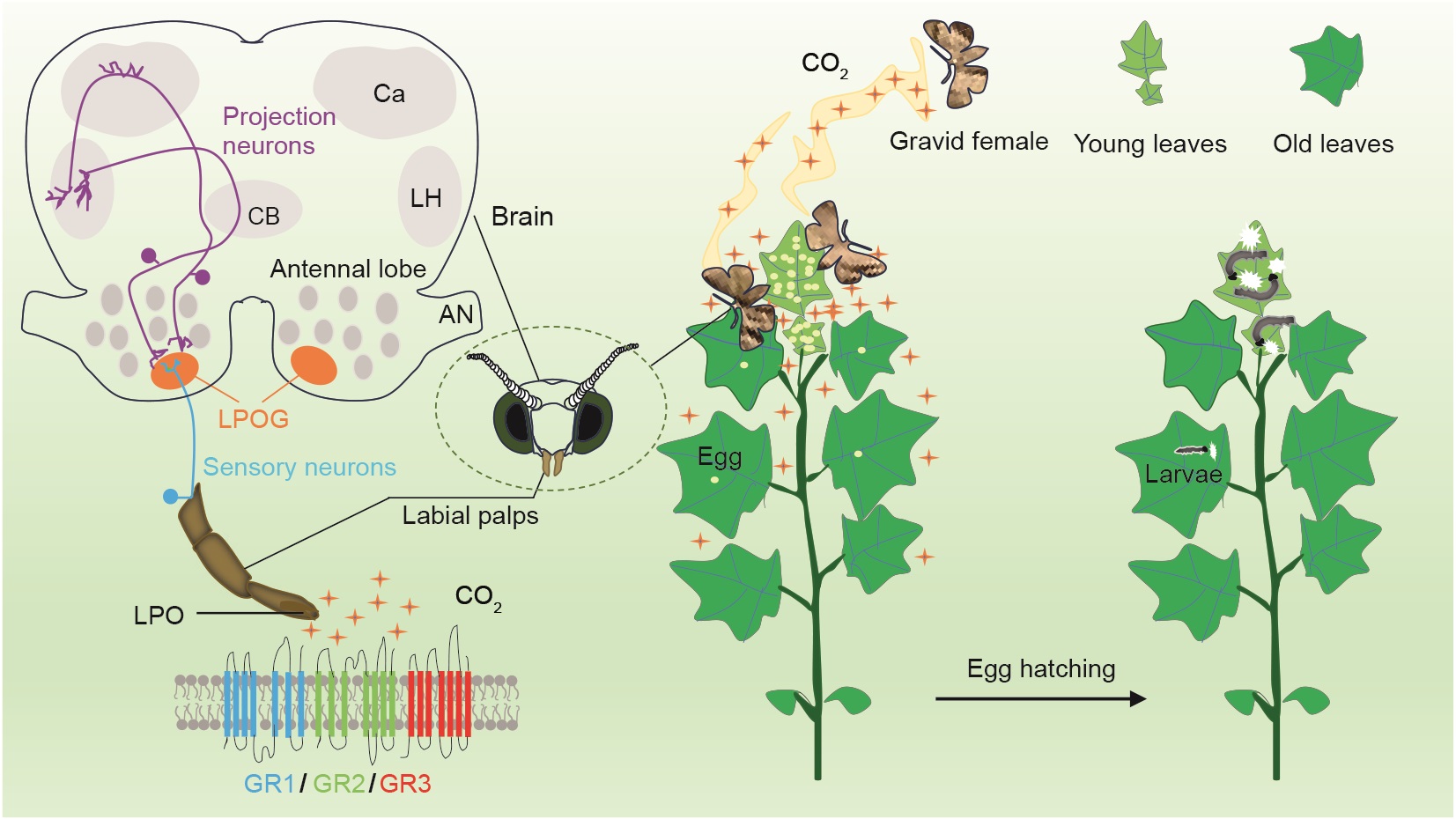

研究团队进一步揭示了这一现象背后的生物学基础:三个味觉受体((HarmGR1、HarmGR2和HarmGR3)共同介导了棉铃虫对CO2的感知。当任一受体基因被敲除后,棉铃虫的CO2感知能力即受到破坏,导致其产卵行为的紊乱。

二氧化碳对棉铃虫产卵行为的调控机制

二氧化碳对棉铃虫产卵行为的调控机制示意图。缩写说明:LPO,下唇须陷窝器(labial pitorgan);LPOG,下唇须陷窝器嗅小球(labial pit organ glomerulus);CB,中央体(central body);Ca,蘑菇体冠(calyx of the mushroom body);LH,侧角(lateral horn);AN,触角神经(antennal nerve)。

气候模型预测的结果显示出令人忧心的前景:若2100年大气CO₂达到1000 ppm,棉铃虫对最佳产卵地的选择准确率可能下降75%。这将导致幼虫存活率降低、害虫种群失衡,进而改变生物多样性与生态平衡。

除生态预警外,该研究也为害虫防治策略开辟了新思路。"通过靶向棉铃虫的CO2受体,我们有望开发环境友好型的害虫防控新策略,"第一作者陈秋燕博士指出。目前已应用于蚊虫防治的RNA干扰(RNAi)技术,或能实现无需化学农药就能阻断害虫繁殖的策略。

这项研究为气候变化影响昆虫行为的方式提供了新的有力证据:气候变化不仅能通过温度等变化改变昆虫的行为,更可能直接大气中组分的改影响昆虫行为。鉴于本世纪末全球CO2浓度或将突破1000 ppm,研究者强调必须双管齐下:既需减少排放,也要创新农业适应方案。

来源: 《中国科学》杂志社

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

《中国科学》杂志社

《中国科学》杂志社