1173年8月9日,意大利著名的比萨斜塔破土动工,原计划建100米高的钟楼,但建至第三层时发现塔身倾斜,从而被迫停工,后来断断续续近两个世纪才完工。这座后来以“斜而不倒”闻名世界的钟楼,最初只是作为比萨大教堂的配套建筑而存在,却在八百多年的岁月里,成为人类建筑史上最富戏剧性的象征。

12世纪的比萨是地中海沿岸的海上强国,凭借航海贸易积累的财富,这座城市正经历着前所未有的建筑热潮。当时的比萨人希望通过宏伟的宗教建筑群彰显城市的实力与虔诚,于是在奇迹广场上相继建造了大教堂、洗礼堂和钟楼(即比萨斜塔)。

负责斜塔设计的建筑师至今不能明确,主流观点认为最初的设计者是迪奥蒂萨维,他为这座钟楼规划了八角形底座和八层圆柱形结构,整体采用罗曼式建筑风格,计划高度约100米。工匠们从距离地表4米深的岩层开始挖掘地基,选用比萨地区特有的灰白色大理石作为主要建材,这些石块通过精密的榫卯结构咬合,展现了中世纪精湛的石匠工艺。

塔体的倾斜并非一开始就被察觉。当工程进行到第三层时,工匠们发现北侧地基开始下沉,塔身逐渐向南倾斜。这一现象源于地基土层的不均匀——地表以下是由黏土、砂质粉土和软质岩层构成的复杂地层,南部土层坚硬而北部松软,导致地基产生不均匀沉降。

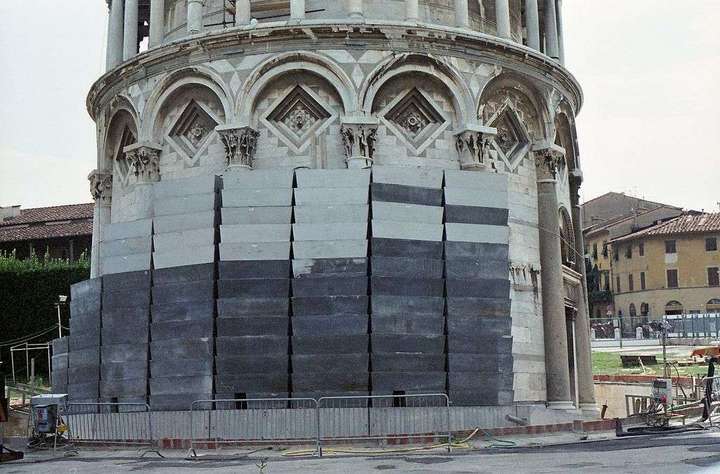

堆满铅块的比萨斜塔一侧

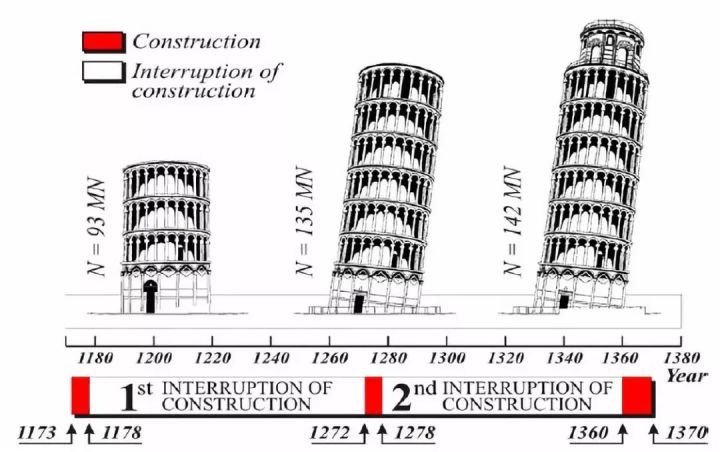

有趣的是,这种倾斜在建造过程中曾多次迫使工程停工。1178年因倾斜问题首次停工,此后又因比萨与佛罗伦萨的战争中断近百年,直到1272年才恢复施工。建筑师们在后续建造中试图通过调整上层结构来纠正倾斜,比如将北侧的柱子加高、南侧的墙面加厚,形成微妙的曲线,这种“被动纠正”反而让塔身呈现出独特的S形轮廓。

1372年,当第七层钟室完工时,塔身已倾斜约1.4米。尽管如此,这座“病态”建筑依然屹立不倒,其秘密在于地基的特殊结构——虽然整体沉降,但直径约16米的环形地基均匀分散了重量,加上大理石墙体的抗压强度,形成了微妙的力学平衡。

比萨斜塔的倾斜历史

1990年,因倾斜角度达到4.5度(塔顶水平偏移4.1米),斜塔被关闭进行大规模加固。工程师们通过在北侧土壤中注入钢钎、移除部分地基土等方式,将倾斜度修正至3.9度,并于2001年重新开放。如今,这座见证了近千年风雨的建筑,每年吸引着数百万游客,不仅是建筑学研究的活标本,更成为人类与自然力量博弈的象征。从 1173 年的第一块奠基石,到今天成为世界文化遗产,比萨斜塔的“斜”既是意外,也是奇迹。

参考来源:中新网、《世界文化 》《文汇报》

来源: 江苏省科学技术协会

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助