一、我们身边的安全隐患

我们生活的城市,高楼林立,道路纵横,车水马龙,一派繁荣景象。然而,在这繁华表象之下,却潜藏着危险的“不定时炸弹”: 脚下的道路可能因地下空洞而突然塌陷;纵横交错的地下管网(供水、排水、燃气、热力、电力、通信等)可能因腐蚀老化、外力破坏或不均匀地面沉降而泄漏、爆炸,引发连锁灾难;建筑的地基可能在无声无息中变形沉降;地铁隧道周边的土体也可能悄然松动;由于地下水过度开采,城市区域可能正在经历缓慢而持续的地面沉降,如同“温水煮青蛙”,长期积累将导致防洪能力下降、基础设施损毁、建筑倾斜开裂等系统性风险……这些深埋地下的“隐形杀手”时刻威胁着市民的生命财产安全、城市运行的“生命线”以及社会秩序的稳定。

城市安全,早已超越了传统的治安范畴,它是对城市“肌体健康”的全方位、立体化守护,关乎着每一位市民的日常安宁与城市的可持续发展。

二、地球物理勘查守护脚下安全

要精准洞察这些深埋地下的复杂风险,传统的“开膛破肚”式检查方法(如大面积开挖探查)不仅成本高昂、效率低下、周期漫长,更会严重破坏路面、阻断交通、影响居民生活和商业活动,甚至可能因扰动地下环境而诱发新的风险。

如何快速探测和预报看不见的安全隐患,防患于未然?城市地球物理勘查,这一现代地质“CT”技术让看不见的地下世界清晰地呈现在我们眼前。

地球物理勘查无需或仅需极小规模的破坏性开挖。其原理是利用地球本身固有的物理场(如电磁场、地震波、重力场、地磁场、地电场等)的分布与变化规律,通过在地面或浅表布置精密的传感器,向地下发射特定信号或接收天然/人工场源的响应,捕捉这些物理场在穿越不同地下介质(岩石、土壤、水体、空洞、金属管线、混凝土结构等)时产生的异常变化。专业的软件系统如同“解码器”,将这些物理场数据转化为可视化的图像、模型,清晰揭示地下的结构、物性差异和潜在隐患。

如同为城市地下空间做了一次次精密、无创的“CT扫描”或“核磁共振”,地球物理勘查成为预防城市安全事故、实现地下空间精准治理和智慧运维的关键科技力量。

三、地球物理勘查的城市“诊疗”技术

(一)综合检测:高效巡检的“马路卫士”

综合检测车并非采用单一的地球物理勘查方法,而是集成了多种物理传感器(通常包括地质雷达、激光测距仪、高清摄像系统、GPS/北斗定位等)于一车的多功能移动平台,如同一个流动的“体检中心”。检测车以正常行驶速度(通常30-60公里/小时)在地面上开过,即可同步完成路面平整度、车辙、裂缝等表观病害检测,以及利用搭载的地质雷达实时探测下方数米深度内的脱空、疏松、管线分布等情况。

南京市城市道路空洞探测

(图片来源:河北省地球物理勘查院)

综合检测车极大提升了城市(道路)健康状况普查的效率和覆盖面,实现“一次出行,多维诊断”,建立道路健康档案,生成检测报告,为高速公路、国省道及市政道路的缺陷检测提供了多维度的科学依据。

(二)管线探测:“城市血脉”的“导航仪”

管线探测仪主要利用电磁感应原理。发射机通过直接连接、夹钳感应或感应法,将特定频率的交流信号加载到目标金属管线上,接收机在地面探测该信号产生的电磁场,确定管线的位置、走向和埋深。先进设备还能通过频率编码区分不同的管线类型。

石家庄市地下管线普查

(图片来源:河北省地球物理勘查院)

管线探测仪是城市地下管线普查、施工前探挖(“探管”)的核心设备。用于精准定位供水、排水、燃气、电力、通信等各类金属管线的平面位置和埋深,有效避免施工中因误挖管线造成的停水、停气、断电、通讯中断甚至爆炸、塌方等严重事故。是保障“生命线”安全和施工安全的第一道防线。

(三)电法勘探:深入地下的“CT扫描仪”

城市电法勘探的原理向地下供入电流,测量地层不同位置、不同地质体的电位差或激发极化效应,从而反演出地下介质的电阻率(或极化率)分布。不同材质(金属、混凝土、土壤、砂、水)和状态(腐蚀、渗漏、冻融)的电阻率(或极化率)差异显著,这一特性使得电法勘探技术在城市安全中得到了广泛应用。

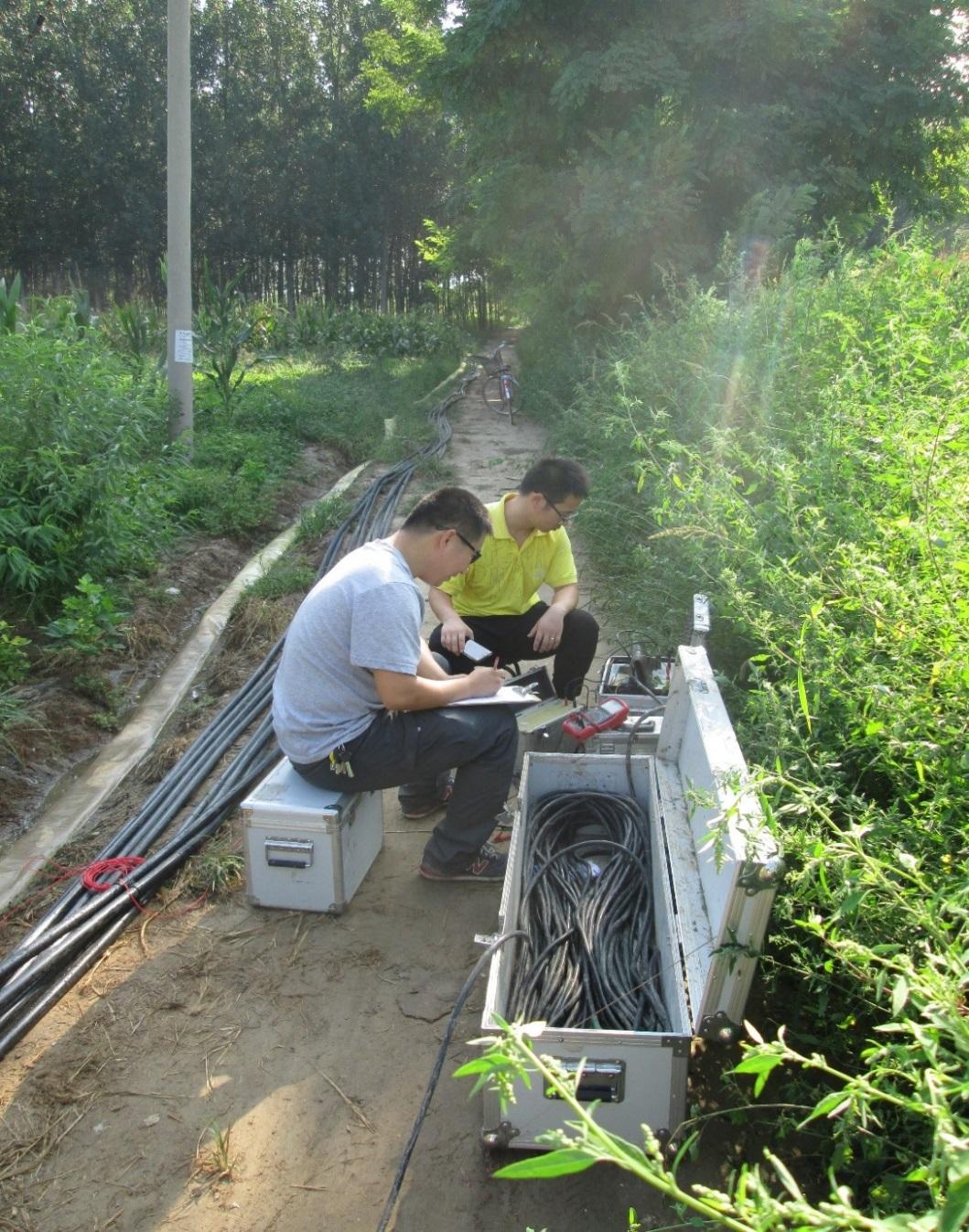

廊坊市城市规划区电法勘探

(图片来源:河北省地球物理勘查院)

电法勘探在城市中可用于勘查地层分布,划分地下异常体范围,探查堤坝隐患,评估地下水位变化、圈定污染羽流范围、探查填土区、垃圾填埋场的边界及渗漏情况。还可探测地下埋藏物(管线走向、埋深),识别金属管线的腐蚀区域(腐蚀产物如铁锈电阻率高)和非金属管道的泄漏点(泄漏导致周围土壤含水率升高,电阻率显著降低)等。

(四)磁法勘探:捕捉磁性体的“无影侦探”

城市磁法勘探的原理是测量地磁场强度及其微小的局部变化(磁异常)。埋于地下的铁磁性物体(如铸铁管道、井盖、钢筋、未爆弹、历史遗留金属物)会显著扰动地磁场,形成磁异常。采用磁法勘探方法可以快速、准确地定位磁性体目标的位置和范围。

磁法勘探在城区主要用于快速探测和定位地下铸铁管道、阀门、井盖等铁磁性目标,尤其适合在复杂环境中寻找丢失或掩埋的井盖,消除“马路陷阱”。也用于考古调查、探测掩埋的金属危险物(如战争遗留未爆弹)、评估钢筋分布等。大面积的磁法勘探可以圈定构造断裂带的展布、岩体的分布范围等,为城市规划提供基础地质资料。

廊坊市临空经济区磁法勘探

(图片来源:河北省地球物理勘查院)

(五)地震勘探:地质安全的“评估师”

城市地震勘探的原理是人工激发地震波(锤击、落重、震源车等),通过地面传感器(检波器)接收从地下不同岩土层界面反射或折射回来的波,或接收天然微弱震动产生的面波(微动探测)。通过分析波传播速度(尤其是横波速度Vs)、时间、频率等参数,推断地层结构、力学性质和波速分布,圈定异常区域。

地震勘探是评估建筑场地稳定性、划分土层、确定基岩面深度、计算地层剪切波速(用于建筑抗震设计分类)、探查溶洞、古墓、滑坡面、古河道、评估地基加固效果等的核心方法。微动探测作为一种被动源面波技术,在城市环境背景噪声大的区域尤为适用,无需人工震源,更环保便捷。

廊坊市经济技术开发区地震勘探

(图片来源:河北省地球物理勘查院)

(六)重力勘探:城市地质安全之“秤”

重力勘探是利用组成地壳的各种岩矿体的密度差异而引起的重力变化来进行地质勘探的一种方法。重力测量可以发现地下岩层的稳定状态,为环境地质调查和地质灾害预防提供重要的信息。

唐山市重力勘探

(图片来源:河北省地球物理勘查院)

在城市安全中,重力勘探主要应用于地质灾害监测与防控、地下空间探测及城市规划支撑等领域。用以评估地震断裂带分布,帮助识别活动断裂带、岩溶塌陷等地质风险区域,探测地下空洞、岩层分布等关键信息,据此划定地质安全控制线,将高风险区纳入国土空间管控范围,增强城市抗灾韧性。重力勘探还应用于城市地质调查工作中,为国土空间规划提供基础数据,例如划分雨水渗透区、确定地热资源分布等,助力城市防洪排涝、生态建设等决策优化。

(六)InSAR与精密水准测量:监测地面沉降的“千里眼”“显微镜”

InSAR(合成孔径雷达干涉测量)技术是利用卫星或飞机搭载的雷达传感器,向地面发射微波信号并接收回波。通过比较同一区域不同时间获取的两幅或多幅雷达影像的相位差,可以高精度(毫米级)探测地表在雷达视线方向的微小形变(包括沉降、抬升)。精密水准测量是通过高精度水准仪和标尺,沿布设的水准路线逐点测量高程变化,是获取绝对沉降量和建立高程基准的传统可靠方法。

由InSAR与精密水准测量组成的地面沉降监测网是大范围、长时序、高精度监测城市地面沉降的最核心技术组合。InSAR提供广覆盖、高空间分辨率的沉降速率图(如同给城市做沉降“体检报告”),揭示沉降漏斗区、沉降范围和趋势;精密水准测量则提供关键控制点的绝对沉降量和基准校准。两者结合,可精确量化沉降量、分析沉降原因(如地下水超采、工程建设、地质构造活动),评估对防洪堤坝、地铁隧道、高架桥梁、重要建筑、地下管网等基础设施的长期影响风险,为城市规划、地下水管理、重大工程选址和灾害预警提供重要的科学依据。

河北省地面沉降监测网建设项目物探测量

(图片来源:河北省地球物理勘查院)

京雄城际铁路三维实景地图建模

(图片来源:河北省地球物理勘查院)

四、科技赋能,天巡地鉴,守护城市“生命线”

地球物理勘查,如同赋予了城市管理者一双双洞察秋毫的“慧眼”和感知细微的“神经”,让深埋地下的风险隐患无所遁形,让缓慢累积的威胁清晰可测;让城市安全从“事后补救”转向“事前预警”,从“被动应对”转向“主动防控”,从“经验判断”转向“数据驱动”,从“单点探查”扩展到“全域感知”,极大地提升了城市安全的科技防线。

随着传感器技术(更高精度、更小型化、更多参数)、数据处理算法(如AI智能识别异常、多源大数据融合分析)和集成化智能平台(如结合GIS城市信息模型、BIM建筑信息模型、实时监测物联网)的飞速发展,地球物理勘查在城市安全领域的应用正变得更加智能化、实时化、精准化、网络化和可视化。无论是脚下瞬间可能塌陷的空洞、管道上隐秘的腐蚀点,还是城市尺度缓慢沉降的宏大趋势,都将在地球物理勘查技术的“CT仪”下原形毕露。

波穿厚土,明察秋毫消隐患;场析万象,洞微识险护平安。

物探人正在利用地球物理勘查技术这一现代“CT仪”,照亮脚下看不见的世界,守护我们城市的安全,为构建更安全、更韧性的智慧城市提供不可或缺的科技支撑,让每一座桥梁稳固、每一条管道畅通、每一栋建筑安然、每一条街道安全,为城市的明天更美好贡献着地质智慧。

来源: 浅层地热能科普基地

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

浅层地热能科普基地

浅层地热能科普基地