提起高粱,人们可能会想到莫言笔下浸染着热血的红高粱地,或是餐桌上散发着醇香的白酒。但山西农业大学高粱研究所饲料高粱研究室主任、研究员张一中将带你认识一个你或许从未了解过的高粱——它是养活数千万人的“生命粮”,是糖尿病患者的“降糖伙伴”,更是育种人在田垄间追逐了二十余年的“绿色梦想”。

高粱地

很多人以为高粱是中国土生土长的作物,其实它的“老家”在非洲苏丹的热带草原。八千年前,当人类第一次把野生高粱种子埋进土壤时,恐怕想不到这种植物会跨越万水千山,在中华大地上书写传奇。

大约五千年前,高粱传到印度,又在三四千年前顺着西南丝绸之路“闯”进中国西南,开启了所向披靡的扩张,渐渐成为国人餐桌上最常见的粮食作物。

就像不同地区的人会“入乡随俗”,中国高粱也在漫长的栽培驯化中变了模样:南方的高粱多为糯型,单宁含量高,能酿出醇厚的美酒;北方的高粱则是粳型,既能当口粮,又能喂牲口。大家熟悉的红高粱,其实只是它众多“外衣”中的一件,还有白高粱、黄高粱、黑高粱;如果按淀粉分,有像糯米一样黏软的糯高粱,也有偏硬朗的粳高粱。

不同颜色的高粱

糯高粱的淀粉含量主要是支链淀粉,像四川的糯红高粱、贵州的青壳洋和红缨子高粱,都是其中的上品。也正因如此,西南地区的浓香、酱香型名酒,大多会以本地的糯高粱作为主要酿制原料。

不过,传统的糯高粱品种主要在四川、贵州等南方生态区种植,这些品种存在抗病性差、易倒伏且单产低的问题。2004年,张一中团队开始思考:能不能让糯高粱在北方“扎根”?这念头一起,便开启了十几年的“追种”路。

庄稼在田间生长时绿油油的,颇为美观,但育种工作却远非如此。从配种到选种,再到试验推广,都得下“笨功夫”。打个比方,人们看到的一株高粱,可能攒了几十甚至几千个品种的好基因,想让两个好性状凑一块儿,概率只有万分之一。要是哪年遇上倒伏,或者品质没达标,十几年心血就全泡汤了。

对育种人来说,一辈子能育出一个好品种,就足以让人自豪许久。

张一中在田间工作

育种的日常,往往是播种、浇水、授粉、记录、收获,再对比试验,筛选出好种子,如此循环往复,春去秋来不曾停歇。

后来国家在三亚建了南繁基地,张一中团队的育种速度得以翻倍。每年5月在北方播种,秋天收获后,11月便扛着种子奔赴三亚,连春节都在海南的田地里度过。当地有句顺口溜:“早上一身露水,中午一身汗水,晚上一身泥水”,这正是他们工作的真实写照。

即便手上磨出了茧子,皮肤晒成了“高粱色”,可每当看到小苗破土而出,张一中和他的同事们的心里便甜滋滋的。

这些年,张一中团队年年在山西和海南之间奔波。他们用南方的糯高粱和北方的粳高粱品种做“父母本”,经过多年杂交培育,终于让南北高粱的好基因“联姻”!团队培育出了产量高、抗性强、适合北方生长的糯高粱品种,还实现了北方糯高粱的优质种源配套。2014年推出的“晋糯3号”,如今是山西的主推品种,2024年还成了全国主导品种,不少名酒都将其作为“酿酒专用粮”,给北方高粱“争了口气”。

其实,高粱除了用于酿造,还是重要的粮食作物,是世界上种植量第五位的谷物。上世纪六七十年代,我国高粱种植面积达一亿多亩。当时,杂交高粱育种开拓者牛天堂先生选育出的“晋杂”系列高粱杂交品种,让高粱亩产翻番,解决了不少北方人的吃饭问题。

不过,上世纪的高粱有个明显的缺点——涩。普通高粱籽粒里含1%的单宁,煮出来口感粗糙,咽下去还会让嗓子不适。改革开放后,生活水平提高,水稻、小麦越吃越香,高粱便慢慢“退居二线”了。

好在近年来,随着食品行业技术的进步,高粱“改头换面”,以新一代健康食材的身份重返餐桌。比如,在意面里加入20%的高粱粉,在保持弹滑口感的基础上,酚类物质含量大幅提高,抗氧化活性也随之增强;在全麦面包中掺点高粱粉,不仅不影响口感,还让酚类物质比普通面包多出一半。

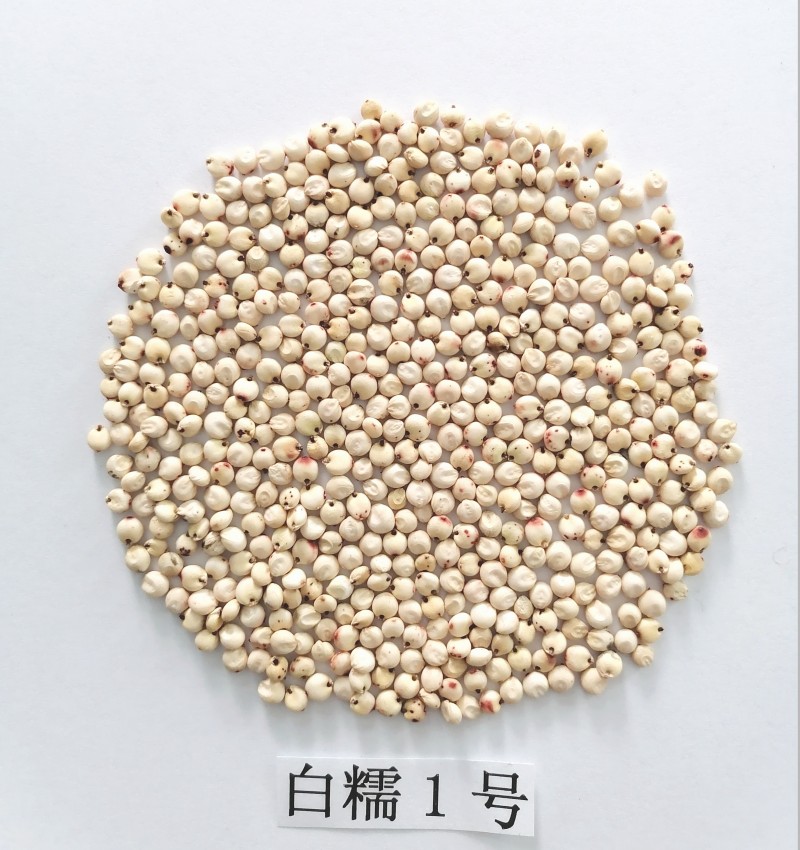

为了解决高粱“发涩”的问题,张一中团队选育出了功能型加工专用高粱品种“晋白糯1号”——这个品种的单宁含量只有0.01%,几乎尝不出涩味。用它做的纯高粱面蛋糕,口感柔软细腻,富含α-亚麻酸、亚油酸等成分,升糖还慢,糖尿病患者也能放心食用。把它跟大米按1:2的比例煮成饭,软糯香甜,让人忍不住多吃一碗,而且还能调血糖、护血管,堪称“养生担当”。

晋白糯1号

但张一中知道,育种这项工作没有尽头。最好的品种,永远在下一个春天。

现在,他们正在努力研究更优秀的种子,希望让山旱地、盐碱地也能种出高产高粱,让更多人尝到高粱的益处。这事儿难吗?确实难。但你看,高粱从非洲草原到中国餐桌,从酿酒到养生,几千年来一直在变化——就像这些育种人,永远在追求更好的种子。

说不定哪天,你家餐桌上的一碗高粱饭,就是他们田里长出的新品种呢!

科学审核:张一中 山西农业大学高粱研究所饲料高粱研究室主任、研究员

策划统筹:宋雅娟 武玥彤

编辑整理:李欣哲

来源: 科普中国-光明网

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

大国粮策

大国粮策