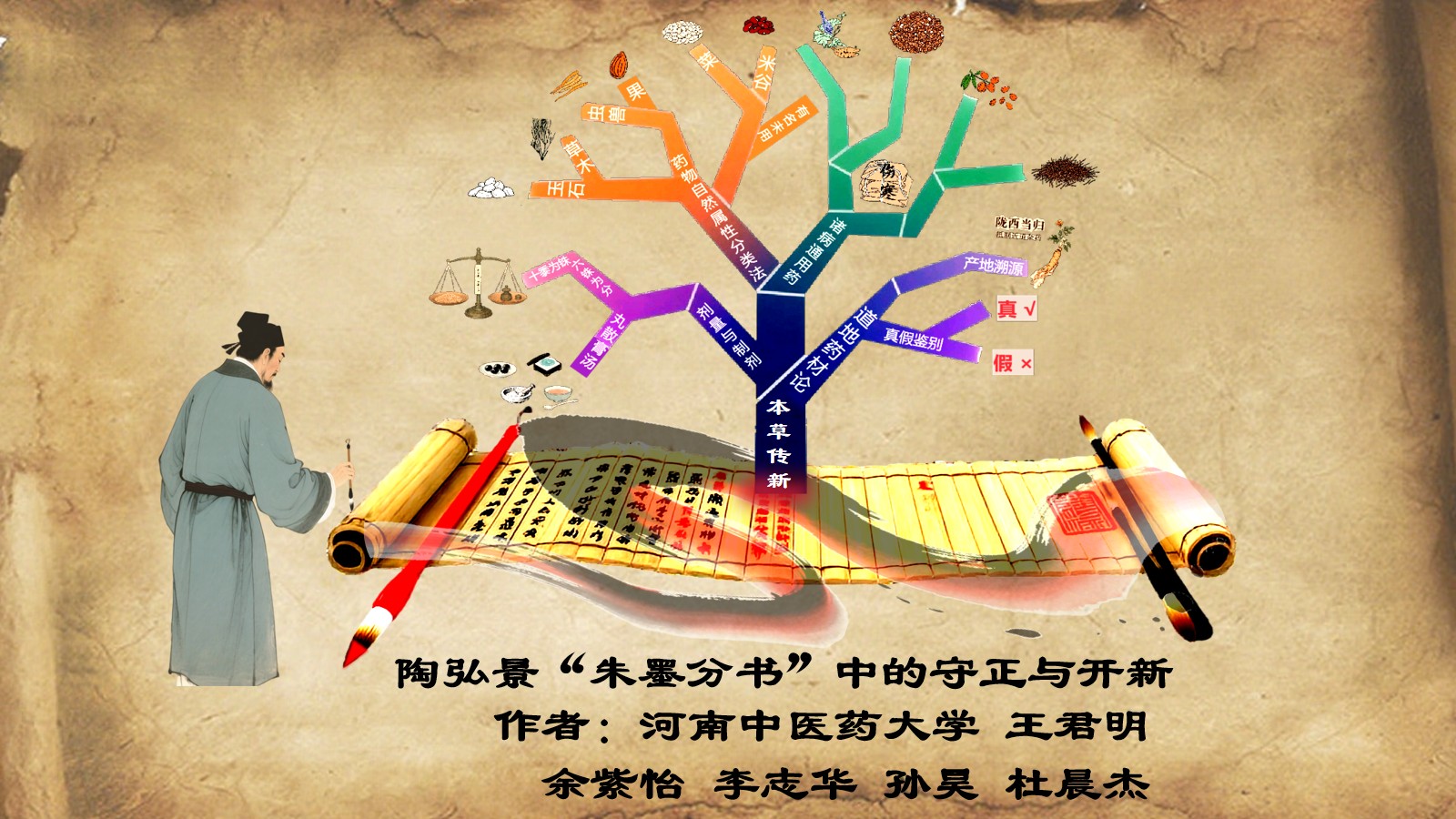

一、“朱墨分书”:文献传承的范式革新

南北朝学者陶弘景面对《神农本草经》(以下简称《本经》)因战乱濒临失传,传本药物数量混乱、药物分类混杂的危机,在茅山隐居期间开创性地实施了一项古籍整理工程:陶弘景通过系统考证当时可见文本,确立了以365味药物作为《本经》可靠底本的基础上,广泛收集并整合汉魏以来名医增补的散佚药学记录,后世称为《名医别录》,选取其中的365味药材与《本经》合编为《本草经集注》,首创“朱墨分书”体例——以朱笔大字誊抄《本经》原文(明确标示为“经”)、以墨笔书写《名医别录》内容、并以小字作注自己的考证注释(标示为“注”),开创“大字为经、小字为注”的本草注释先河,此法清晰、严谨地区隔了原始经典文献与后世新增知识及注疏,开创了本草文献校勘、整理与传承的规范范式,使濒临散佚的早期药学经典得以系统保存。

二、首创药物自然属性分类法:自然属性框架的系统确立

面对《本经》“上中下三品”这种按药物毒性与功效排序的分类体系,陶弘景敏锐指出其存在“草石不分,虫兽不辨”的缺陷。经过长期实地考察和文献研究,他创造性地建立了一套以药物自然属性为主要依据的综合分类体系,将730种药物分为七部:①玉石部:矿物药;②草木部:植物药;③虫兽部:动物药;④果部:果实类;⑤菜部:蔬菜类;⑥米谷(食)部:谷物及加工品;⑦有名未用部:专门收录虽有文字记载但无人认识的药物。

这种按照药物自然属性分类的方法并非完全摒弃药物的“上中下三品”分类,而是将药物按自然属性分为玉石、草木、虫兽、果、菜、米食、有名未用七类,每一类中再按“上中下三品”进行细分。例如,草木部中既包含上品的人参,也包含下品的附子,更贴近药物的自然本质,极大地方便了检索和应用。这一体系被唐代官修药典《新修本草》直接继承并进一步完善,最终深刻影响了明代李时珍《本草纲目》分类框架的形成。书中新增如乳香、苏合香等药物,也反映了南北朝时期中外医药交流的史实。

三、“诸病通用药”:临床药学实用索引的开创

为缓解医者“翻遍药柜难寻对症药”的临床困境,陶弘景在书中卷首首创性地专设“诸病通用药”篇,根据主治病证对药物进行分类。以病为纲,类列药物,共列举了80多种疾病的通用药物。陶弘景在每种疾病条目下,都列出数味常用核心药物,为选药提供关键参考。例如:治风通用:防风、防己、秦艽等。

“诸病通用药”篇的设置使医者能够根据病名快速锁定候选药物范围,并结合药性进行初步筛选,极大提高了临床用药效率,不仅给临床医生处方用药带来了极大的方便,也开创了按照药物治疗作用进行分类的先河,是本草学服务于临床实践的重要创新。

四、“诸药所生,皆的有境界”:道地理论的系统阐述与真伪鉴别实践

陶弘景在书中序言中首次提出“诸药所生,皆的有境界”,即产地决定药物品质,系统阐述了药物产地与其质量、疗效密切相关的理论,为后世“道地药材”概念奠定了理论基础,并积极应用于药物鉴别实践:

①产地溯源:他指出药材生长的地方都有特定的区域范围,非道地的“近道杂药”在药效上是无法替代道地药材的,例如陶弘景指出“陇西”为当归的原产地,而“历阳当归”等替代品则“气力性理,不及本邦”。

②采收时节:陶弘景提出采摘药物“春宁宜早,秋宁宜晚”,强调遵循自然规律,其花、果实、茎、叶成熟各有各的时间,药材需顺应产区的物候特征,不必死守固定时月。例如“根物多以二月、八月采者”,但半夏则“五月、八月采根”。

③真伪鉴别:陶弘景基于对药物原生形态的深刻认识,通过描述天然药物的纹理、色泽、形态等特征揭露了当时药材造假乱象,例如细辛正品根茎自然弯曲,水浸后强行拉直伪造者“干则易折”;又如天然钟乳石本为灰白色、质地坚硬且断面有自然纹理,用醋煮造假使其显白者,质地疏松、纹理模糊。这些描述是目前可见本草文献中最早的系统性记录,为辨识伪药提供了直观依据,有助于确保临床用药的道地性和有效性。

五、“十黍为铢,六铢为分”:立剂量之准,规范炮制与剂型

陶弘景还通过广泛搜集、整理医药文献,对药物剂量标准、炮制方法以及药物剂型的制作流程进行总结,针对此前剂量标准混乱、炮制方法随意、制剂流程不规范等问题,提出了明确的标准,使这些技术操作从“经验性”走向“规范化”“可遵循”,助力中药炮制与制剂规范化。

①剂量标准:陶弘景首次在本草序录中明确提出并记录重量单位换算标准——“十黍为铢、六铢为分”的精细计量体系,明确“方寸匕”“刀圭”“钱五匕”“撮”等当时常用但模糊的容量单位进行了含义的规范和解释,为散剂、丸剂、汤剂的剂量标准化与精准用药奠定了基础;还提及“晋秤始后汉末已来,分一斤为二斤耳,一两为二两”,指出当时存在度量衡大小两制的情况。此外,陶弘景首次系统提出毒剧药物的定量使用参考,明确巴豆、附子等具体药物的计数与称量对应关系,如“巴豆一分准十六枚,附子半两准一枚”,为临床安全用药提供了初步依据。

②炮制方法:陶弘景在本草著作中总结了先前零星的炮制方法的目的与操作要点,归纳形成净选(如石苇去毛、辛夷刮毛)、切制(如麻黄寸锉、细辛三分切)、减毒(如巴豆去皮心、半夏汤洗去滑)等多类操作规范,这反映了对炮制重要性的认识和对经验的初步整合。此外,书中还记载了辅料在炮制中的应用实例:如“黄芪用蜜”、“当归用酒”,为后世辅料炮制(如蜜炙法、酒制法)的发展奠定了基础。

③药物剂型:陶弘景首次系统记录了丸、散、膏、汤、酒等常用剂型的制作关键点,比如丸剂需“密绢筛药、蜜煎去沫”,散剂需“细切曝干、研捣均匀”,膏剂需“三上三下”,汤剂需“微火小沸、分服节度”,明确各类剂型的加工、煎煮、服用准则,体现了对工艺质量的初步关注。

尾声:永不熄灭的传新之火

尾声:永不熄灭的传新之火

《本草经集注》作为南北朝时期本草学的集大成之作,其对后世中医药发展的影响极为深远。虽然《本草经集注》原书已佚,仅能通过敦煌出土残卷以及《证类本草》、《新修本草》等后世本草的详细引录才得以传世,但是其卓越的学术贡献深刻塑造了本草学的发展轨迹:陶弘景首创的药物自然属性分类法,主导了其后千余年的本草学分类范式;其“朱墨分书”的注释体例,更是开创了本草典籍校勘注释的规范模式,为后世文献整理提供了范本;书中的“诸病通用药”篇以病为纲、以药为目,列举了80余种疾病的通用药物,构建了首部临床用药指南;“诸药所生,皆的有境界”理论的首次提出,明确产地对药材品质的决定性影响;此外,其对药物剂量标准、炮制方法以及药物剂型的制作流程的首次系统性记录也为后世炮制学、药剂学的发展提供了宝贵的雏形和经验基础。陶弘景以其“守正创新”的卓越实践——在严谨传承《本经》的基础上,通过开创性的“朱墨分书”体例、科学的药物自然属性分类法、实用的“诸病通用药”临床索引、系统的道地理论和规范的药物制剂和炮制记录进行集成与开新——成功构建了本草学体系的基本框架。这种尊重传统精髓、立足实践需求、勇于体系化创新的精神,正是我们今天在传承中医药精华、推动守正创新中需要深刻领悟和发扬光大的核心价值——此即“本草传新”的深刻内涵。

(作者:河南中医药大学 王君明 余紫怡 李志华 孙昊 杜晨杰;团队名称1:本草传新,团队名称2:本草传薪)

来源: 本草传新

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

本草传新

本草传新