长期以来,史前人类的家族结构和社会组织研究主要依靠墓葬分布、化石特征、器物类型及语言谱系等间接证据进行推测。随着古DNA技术的突破性发展,研究者如今能够依据古代墓葬中遗骸的生物学信息,直接构建家族族谱,进而据此揭示古代社群的婚姻制度、文化风貌和社会组织结构特征等,为人类文明演进研究开辟了全新研究范式。

复旦大学王轲团队近期在《科学通报》发表观点文章,通过多维度研究路径揭示了古DNA技术的革新力量。该研究从方法学前沿、多学科交叉融合、古代人类行为解析、社会组织结构重建等关键层面,系统阐释古DNA技术如何破解史前人类家族关系与社会行为组织难题,实现了"遗传-行为-文化"的多层次整合研究,标志着跨尺度综合研究范式的实质性突破。

1985年,帕博成功从埃及木乃伊中克隆出DNA片段,建立古代人类遗传研究范式,并凭借破译已灭绝人类遗传信息荣获2022年诺贝尔奖。随着DNA提取技术和高通量测序平台的迭代升级,该领域逐渐从个体分析扩展到群体研究,在解析人类起源、迁徙路线和遗传演化方面取得突破性进展。近十年来,适用于古代基因组数据的研究方法相继问世,使得从遗传数据出发重建古代家族谱系、还原古代社会风貌成为可能。

这一领域的重要突破接连获得学界认可:2024年Science将"古DNA揭示远古家族关系"列为年度十大科学突破;2025年复旦大学王轲团队在Nature发表研究,通过重建中世纪奥匈平原逾450人的家族谱系,首次以家庭为单位揭示多瑙河畔东亚父系社会统治下的多民族聚居图景,获同期自然杂志专刊评述“开启古人遗传研究新浪潮”。上述研究突破了常规的遗传演化关系分析,展现了将古DNA技术应用于家族重建、实现古代社会结构解析的研究路径,为研究文明演进提供了新的方法框架。

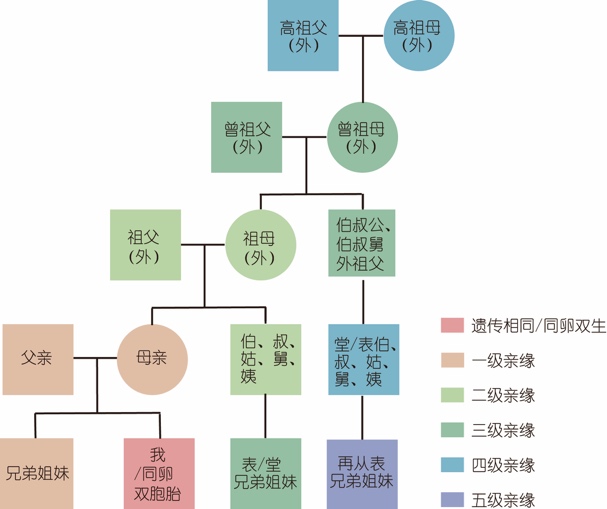

该研究中王轲团队首先梳理了基于古DNA数据的前沿亲缘推断方法,包括基于基因型似然模型的lcMLkin和ngsRelate、采用隐马尔可夫模型框架的KIn和实现了六级亲缘关系的精准判定的ancIBD方法。新型算法显著丰富了能从古DNA数据中提取的有效信息,提高了构建跨代际复杂家族谱系网络成功率(图1)。

图1. 不同等级亲缘关系及其对应的亲属关系模式图。亲缘关系级数指代亲属亲疏程度,如一级亲缘为父母-子女、同胞兄弟-姐妹直系亲属,二级涵盖祖孙、叔侄与半同胞兄弟-姐妹

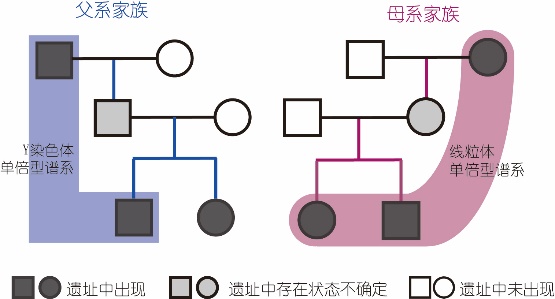

研究进一步揭示,亲缘网络不仅是遗传血缘的载体,更是社会行为的生物学印记。通过构建高精度家族族谱与性别特征分析,研究者成功解析出古代社会的多样婚配制度特征:随父系或母系聚居(图2)、女性外婚制、族内通婚制、收继婚、单偶制与多偶制等。

图2. 父系与母系家族示意图。正方形代表男性,圆形代表女性

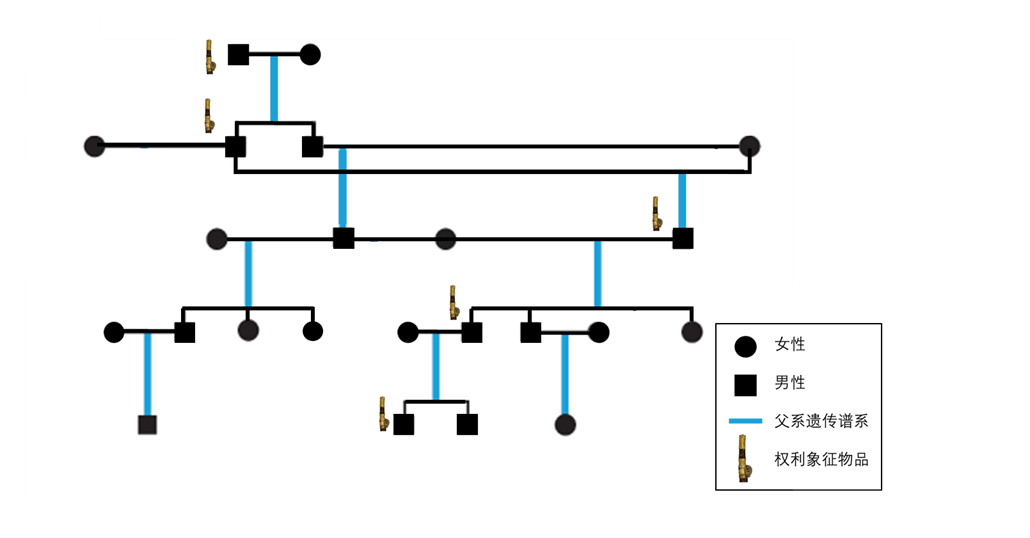

将DNA定量分析结果与考古、人类学信息的创新性整合是还原古代人类社会风貌的关键。一方面,DNA定量结果与墓葬空间分布、骨骼年龄鉴定及随葬品特征等结合,揭示了古代人类社会行为,如埋葬行为中的选择偏好。例如,玛雅祭祀井中DNA性别检测发现数十具祭祀男童,包括两对同卵双胞胎,这与玛雅神话中双子神崇拜契合,证明当时存在精心筛选祭品的祭祀行为。另一方面,多学科证据整合是重建代际传承连续家族的核心方法。生物学证据表明,公元7世纪匈牙利平原墓葬展现了典型的生物学父系社会:统治阶层的男性群体世代具有继承自同一超级祖父的Y染色体;而女性成员多通过远距离婚姻加入家族,为家族注入多地域遗传特征。综合生物学证据与陪葬品分布表明,公元7世纪奥匈平原边缘区域墓葬显示东亚血缘群体维持更严格的父系继承制度,并在墓葬中陪葬有更多高规格随葬品,证实父系氏族在社会中的精英社会地位,即父权社会(图3)。

图3. 公元7世纪匈牙利平原的东亚父权社会示意图

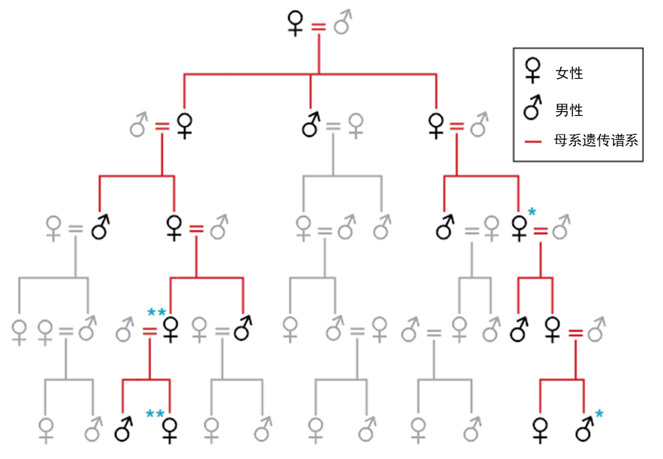

母系继嗣以及聚居虽属少数派,但同样在遗传与考古学证据中留下清晰痕迹。北美原住民查科文化精英墓葬(图4)中,母女、祖孙等连续数代女性亲属共享墓室,伴随大量珠宝与权力木杖的陪葬,实证母系家族对宗教政治资源的掌控。欧洲凯尔特文化遗址中,仅通过母系继嗣代际传承的线粒体DNA谱系也揭示出以母系血缘为中心的居住结构特征。

图4. 北美原住民查科遗址中的母系继嗣家族

综上,通过整合古DNA数据、墓葬形制特征与随葬品分布规律,结合社会考古学理论框架,研究者得以构建社会结构与文化演化的动态关联模型。这种跨学科方法不仅为系统推演古代社会发展轨迹提供可能,更为理解人类文明进程建立了新的理论坐标系。古DNA技术不仅解答着"人类起源"的宏观命题,更精细勾勒出"人类文明化进程"的具体图景。通过对基因密码的破译,我们正在逐步拼合出古代文明的社会架构模块。

来源: 《中国科学》杂志社

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

《中国科学》杂志社

《中国科学》杂志社