作者:钱维宏 北京大学物理学院

在人类文明的长卷中,酿造技艺恰似一颗贯通古今的明珠 —— 它既沉淀着先民与自然对话的传统智慧,又闪烁着人类对物质运动规律的探索光芒。从远古的咀嚼发酵到手工揉面、人工踩曲,再到现代机械制曲,每一次工艺迭代,都是对 “粒子运动与生命代谢” 协同规律的深化认知与巧妙运用。今天,就让我们穿透时光的薄雾,解码酿造世界里的趣味故事、科学原理与动力学奥秘。

一、酿造:一场穿越千年的 “转化实验”

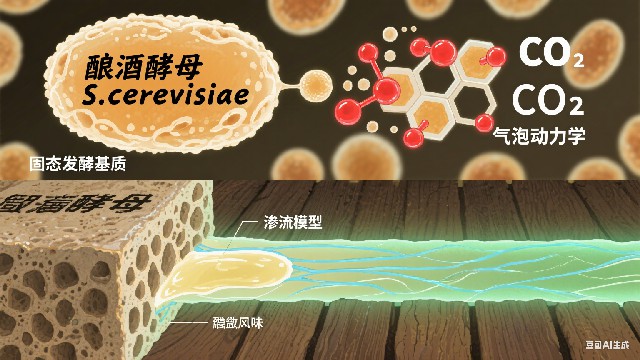

酿造,或许是人类最早掌握的 “生物转化技术”。那些看似神奇的蜕变 —— 粮食化作甘醇,淀粉转为酒香 —— 实则是微生物主导的有序代谢:淀粉先分解为糖,糖再发酵为酒精与风味物质。这场持续千年的 “实验”,始终围绕一个核心命题:如何通过外力干预,让粒子运动与微生物代谢达成更高效的协同。

古代先民偶然发现:嚼碎的谷物在温暖潮湿的环境中会漾出特殊香气,这便是最早的咀嚼法发酵。这种 “原始” 方法藏着朴素的智慧 —— 牙齿的研磨让谷物颗粒破碎,为唾液中的微生物与酶打开了接触底物的通道。后来,手工揉面、人工踩曲等技艺相继出现,不仅提升了转化效率,更通过外力的精准调控,为酒体注入了更丰富的风味层次。

如今,机械制曲已成为规模化生产的主流,它以标准化参数控制粒子碰撞的强度与频率,实现了品质的稳定输出。但传统工艺的独特魅力从未褪色:人工踩曲的 “外紧内松” 结构、手工揉面的 “力道韵律”,这些由人体感知调控的外力模式,总能酿出机械难以复制的复杂风味 —— 仿佛每一滴酒,都凝结着酿酒人对 “力与生命” 的深刻领悟。

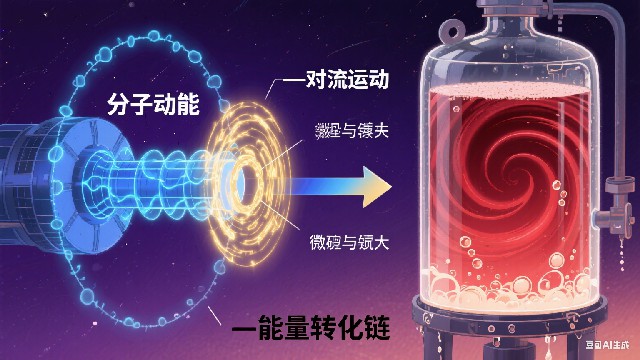

二、酿造背后的动力学密码:力、粒子与微生物的共舞

酿造的本质,是一场 “力驱动下的生物化学反应”。从手工操作到机械加工,所有工艺的核心都指向同一个目标:通过控制粒子碰撞的角度、强度与频率,为微生物创造最优的代谢环境。碰撞的强度与频率决定能量大小,而碰撞的角度则影响能量的分布密度 —— 这些物理参数,最终会转化为微生物的 “生存密码”。

当牙齿咀嚼、双手揉面或双脚踩曲时,人体施加的力会引发粮食粒子的多角度碰撞:可能是 180 度的迎面冲击,也可能是 90 度的正交挤压,或是其他角度的摩擦研磨。这些碰撞产生的能量,一方面让颗粒破碎(增大比表面积,便于微生物 “觅食”);另一方面重塑物料结构 —— 而结构,直接决定了微生物的生存微环境。

以人工踩曲为例:双脚的压力与摩擦让曲料形成 “外紧内松” 的梯度结构。外层紧实区域氧气少、温度低,适合耐厌氧微生物繁衍生息;内层疏松区域氧气充足、温度高,利于好氧菌活跃代谢。这种由粒子碰撞力度差异形成的 “微环境分层”,让多种微生物各展所长,最终赋予酒体 “焦香 - 醇香 - 酯香” 的复合风味。它们与“酱香 - 浓香 - 清香”之间的联系在于都是描述白酒香气的重要术语,且在不同香型的白酒中有着不同的表现和层次。

机械制曲则走了另一条路径:通过搅拌桨的剪切力与压辊的正压力,实现粒子碰撞强度与方向的标准化。这种 “均匀受力” 模式让曲料结构一致,微生物代谢更同步,虽风味层次相对单一,但稳定性极强 —— 批次差异可控制在 5% 以内,远低于人工踩曲的 15%-20%。

三、酿造工艺的趣味动力学:从人体到机械的 “力传递艺术”

(一)咀嚼法发酵:牙齿与唾液的 “初加工默契”

作为人类最古老的酿造智慧,咀嚼法的动力学逻辑藏着巧妙的协同。当牙齿以不同角度挤压、研磨谷物时,颗粒间的碰撞会扯断淀粉分子链,让原本致密的结构变得疏松,比表面积瞬间增大 —— 这就像为后续的生物反应打开了 “快速通道”。与此同时,唾液中的淀粉酶随着咀嚼动作均匀附着在颗粒表面,像一把把精准的 “分子剪刀”,提前剪开淀粉分子,启动初步糖化;而唾液中天然存在的链球菌、乳酸菌等微生物,则趁机在破碎的颗粒间隙中 “安营扎寨”,为后续发酵储备 “生力军”。

这种 “人体自带的加工系统”,本质是牙齿的力学作用(碰撞角度、研磨强度)与唾液的生物活性的完美耦合,完成发酵前的 “预处理”。就像母亲用咀嚼后的食物喂养婴幼儿时,那份混合着体温与微生物的 “初加工”,既传递着血脉相连的关爱,也暗合了最原始的生物转化逻辑。可以说,咀嚼法是人类最早 “让力学与生物学共舞” 的实践。

(二)手工揉面:双手掌控的 “力与微生物平衡术”

揉面看似是简单的物理动作,实则是通过双手的力道变化,调控微生物的生存节奏。当手掌推、拉、压面团时,面粉颗粒会在力的作用下发生多方向碰撞:纵向的拉伸让颗粒间形成细密缝隙,为酵母菌引入呼吸所需的氧气;横向的挤压则让颗粒紧密结合,锁住面团中的水分与糖分 —— 这种动态受力过程,恰似在为微生物打造 “营养均衡的家园”。

经验老到的操作者能通过指尖的触感判断面团的 “受力状态”:力道太轻,颗粒碰撞不足,微生物与面粉中的糖、蛋白质接触不充分,发酵就会 “懒洋洋” 地拖延;力道过重,过度挤压会破坏面团中的孔隙结构,微生物失去 “活动空间”,风味物质的生成自然受限。这也是为什么手擀面的筋道、手工馒头的麦香总让人念念不忘 —— 那是双手对 “力的平衡感” 的精准把控,是人工与微生物的一场 “无声对话”。

(三)人工踩曲:双脚塑造的 “微环境分层密码”

人工踩曲是酿造工艺中最具 “人体力学美感” 的环节。酿酒女工通过双脚的踩踏节奏(轻重、频率),让曲料粒子发生复杂的角度碰撞:两只脚掌的压力形成 “正交碰撞”,配合身体重心的转移,将曲料压出独特的 “龟背形”,让曲块外层紧实如盾;脚跟与脚尖的摩擦则产生 “侧向力”,在内层保留疏松的孔隙 —— 这种 “外紧内松” 的结构,本质是通过粒子碰撞的角度与强度差异,在曲块内部构建出 “氧气梯度” 与 “温度梯度”。

外层紧实区域氧气少、散热慢,耐高温的芽孢杆菌在此 “安家”,默默生成焦香物质;中层孔隙适中,氧气与温度平衡,酵母菌在此 “活跃工作”,代谢出醇厚的酒香;内层疏松区域氧气充足,乳酸菌等微生物 “热闹繁殖”,催生清新的酯类物质。当堆房发酵完成后,掰开的曲块剖面会呈现出如大熊猫眼圈般的美妙分层,每一圈颜色的晕染,都是不同微生物 “写下” 的芳香日记。正是这种由 “力的差异” 造就的分层环境,让酒体风味实现了 “焦香 — 醇香 — 酯香” 的多层叠加,丰富得像一首立体的味觉诗。

(四)机械制曲:参数化控制的 “标准化动力学”

现代机械制曲用工业逻辑重构了 “力的传递”—— 通过精准的参数设计,将抽象的 “力” 转化为可量化的指标。搅拌桨的转速(通常每分钟 30-50 次)控制粒子碰撞的频率,确保每一颗粮食都能均匀受力;压辊的压力设定碰撞强度,让颗粒破碎得恰到好处;刀片的角度(多为 45 度斜向剪切)固定碰撞方向,避免受力不均。这种 “标准化受力” 模式,让粮食粒子均匀破碎、混合,最终形成结构一致的曲料。

机械制曲的核心优势在于 “稳定性”:通过控制碰撞的角度、强度与频率,让微生物处于均一的代谢环境中,发酵过程像钟表一样精准可控,批次间的风味差异能控制在 5% 以内。但也正因曲块形成时受力方向相对单一,微生物的生存环境更 “简单纯粹”,代谢产物的种类相对有限,所以风味层次虽不如传统工艺复杂,却胜在纯净统一,更适合规模化生产的需求。

四、酿造的未来:AI 如何续写 “动力学传奇”

当人工智能遇上传统酿造,一场 “精准复刻与创新突破” 的融合正在上演。AI 的核心价值,在于将传统工艺中 “难以量化的力学经验” 转化为可建模的动力学参数,让粒子碰撞与微生物代谢的协同更高效。

· 力场模拟:通过传感器记录人工踩曲时双脚的压力分布(如前掌 30%、脚跟 70%)、咀嚼时牙齿的角度变化(平均咬合力 300-500 牛,碰撞角度 60-120 度),AI 可构建三维力场模型,指导机械模拟 “类人体力学” 的粒子碰撞模式,让机械也能 “学会” 手工的力道韵律。

· 微环境优化:基于大数据分析粒子碰撞强度与微生物群落的关联(如碰撞强度增加 10%,酵母菌活性提升 15%),AI 能动态调整机械参数,为不同菌种定制最优生长环境 —— 比如为芽孢杆菌创造 “高温微区”,为乳酸菌保留 “富氧孔隙”。

· 风味预测:通过机器学习海量 “碰撞参数 - 风味物质” 数据,AI 可提前预测酒体风味(如正交碰撞占比高时,酱香与酯香物质的比率会呈现特定规律),实现 “定向酿造”—— 想要突出焦香便强化外层碰撞,想要凸显酯香则优化内层孔隙。

未来的酿造,或许不再是 “传统与现代” 的对立,而是 AI 通过精准解析动力学规律,让手工技艺的精髓得以量化传承,同时实现效率与品质的双重突破。也许,一个基于固体粒子和液体粒子正交碰撞理论的酿造动力学思想,类似湿气流正交碰撞形成龙卷风的动力学思想[1,2]那样,会建立起来。

五、结语:力与生命的千年对话

从咀嚼法发酵中牙齿与唾液的默契配合,到人工踩曲时双脚对力的精妙掌控;从机械制曲的标准化参数,到 AI 对动力学模型的深度解构 —— 酿造工艺的发展史,本质是人类对 “力如何驱动生命活动” 的认知史。

那些由牙齿、手掌、双脚施加的力,那些粮食粒子的碰撞与摩擦,最终都转化为微生物的代谢动力,凝结成杯中酒的醇厚与芬芳。这背后,是力的传递、粒子的运动、生命的代谢在时光中达成的完美平衡。

当我们举杯时,饮下的不仅是美酒,更是人类用千年智慧写就的 “动力学诗篇”。而未来,这场关于力与生命的对话,还将在当代AI科技与传统古法的碰撞中,续写更精彩的文明篇章。

参考文献

[1] Qian WH, Du J, Leung JC, Li WJ, Wu FF, Zhang BL (2023) Why are severe weatherand anomalous climate events mostly associated with the orthogonal convergence of airflows? Wea

Clim Extremes https://doi.org/10.1016/j.wace.2023.100633

[2] Qian WH (2025) Expanding force in astronomy and updraft force in meteorology. J Mod Phys 16: 267-285.

来源: 钱维宏

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

钱维宏

钱维宏