北京从2025年7月24日开始出现明显降雨,为2025年入汛以来最强降雨天气过程。北京此次降雨的原因是什么呢?

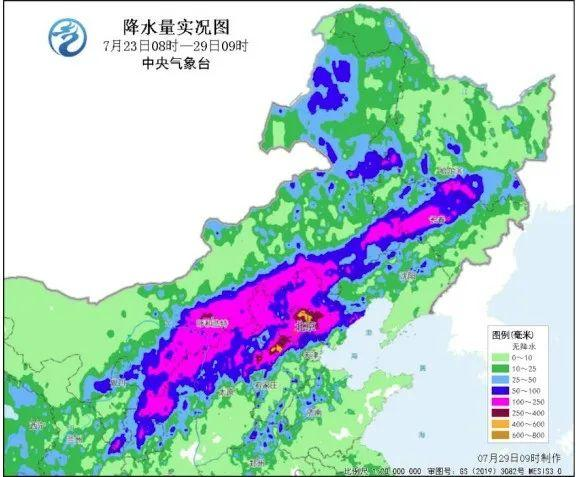

降水量实况图(2025年7月23日08时至29日09时)来源:中央气象台

01北京罕见暴雨的气象“导演”

◆副热带高压异常偏北偏西且稳定主导

西北太平洋副热带高压的脊线位置异常偏北,其西伸脊点也深入内陆,远较常年同期偏西,这种异常形态导致副高的西北侧边缘长时间稳定维持在华北平原北部至京津冀一带。强盛的副高像一个巨大的“锅盖”笼罩在南方和东部海域上空,其下沉气流抑制了南方地区的降水,却将其西北侧边缘变成了一个天然的、巨大的“水汽和能量汇聚区”。

◆西风带冷空气影响

中高纬度西风带环流在此期间波动剧烈,不断有冷性的低涡、深槽系统自西向东或自西北向东南移动。这些系统携带的冷空气在其东移南下的过程中,正好抵达被副高“顶住”的华北地区。

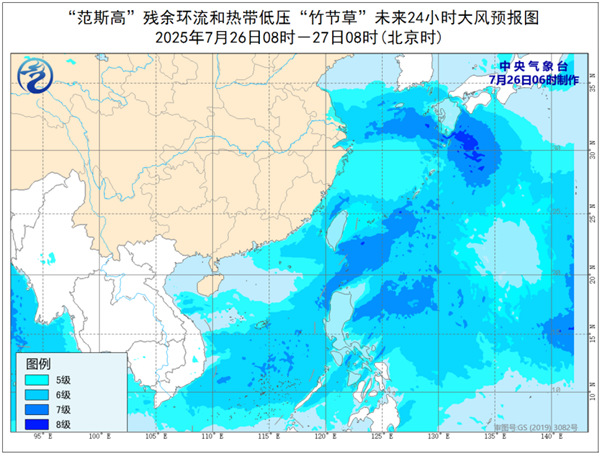

◆台风“隔山打牛”

7号台风“范斯高”和8号台风“竹节草”虽未直接登陆华北,但其外围环流与副热带高压前沿形成“水汽接力”,共同打通了从太平洋至华北的“水汽高速公路”,台风将热带洋面的暖湿气流沿副高边缘向华北输送,并与西南季风结合,形成持续的水汽通道。

图片来源:中央气象台

◆地形抬升触发“列车效应”

北京地处华北平原西北端,西面和北面紧靠太行山脉和燕山脉。当强盛的偏南或东南暖湿气流向北京等地输送时,遇到高耸的山脉阻挡,被迫沿山坡急剧抬升,增强了空气的垂直上升运动速度和幅度。上升的空气冷却凝结,成云致雨的过程被显著加强和放大,导致山前地带的降水强度远大于平原腹地,形成“列车效应”,一个又一个雨团接连不断袭来,导致累积雨量加大。

版权图库图片,转载使用可能引发版权纠纷

02思考和启示

暴雨过后,为我们今后更好地应对极端天气事件提供了哪些思路和启示呢,我认为有以下几个方面:

◆重新评估极端天气风险

随着气候变暖,极端天气事件频繁发生,我们需要进一步提高风险的阈值。要将“台风远距离水汽+地形增幅”“列车效应”等暴雨模式纳入暴雨风险评估模型之中。

◆提高防洪标准

此次北京暴雨被频频提及的一个词是“雨强”,气象学定义的小时雨量≥60毫米即为“极端强降水”,此次怀柔东峪最大小时雨强95.3毫米,刷新北京气象观测纪录,也远超现行排水设计标准的36-56毫米/小时。气候变化了,城市排水、山区防洪标准也需要提高。

◆山区防洪成为汛期的重点

此次暴雨的重灾区在密云、怀柔等山区,应推广智能预警广播,建立“暴雨阈值-自动响应”转移机制。同时加固备用道路、部署应急通信基站。

◆城市内涝“新疗法”

有人说,再强大的排水管网也难以承受小时雨强超90毫米的冲击,如果单从工程能力方面来看,这确实是一个天花板,但我们要跳出工程思维,从“快速排走”转向“源头滞蓄+韧性适应”,推广海绵城市设施(绿地、透水路面),扩大调蓄湖泊容量等。

作者:王元红 天气气候高级工程师、中国作家协会会员、中国气象学会会员

出品:科普中国

来源: 科普中国

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普中国

科普中国