盛夏时节,阳光炙烤大地,盛夏时节,阳光炙烤大地,一种看似平常却可能致命的威胁悄然潜伏——中暑。

每年夏季,医院急诊科都会接诊不少中暑患者,其中不乏发展为热射病(最严重的中暑类型)的危重病例。我国重症中暑的病死率高达10%~15%,若发展为多器官功能衰竭,病死率可高达40%。

令人担忧的是,很多人对中暑的认知还停留在“晒晕了”,“发烧了”,休息一下、吃点退烧药就行,导致延误了救治时机。

中暑不是“普通头晕”,而是全身器官危机

急性中暑(Heat Stroke)是高温环境下最严重的热相关疾病,由于人体体温调节失衡,核心温度迅速升高(通常超过40°C),并伴随中枢神经系统功能障碍(如意识模糊、抽搐甚至昏迷)。若不及时救治,可能导致多器官衰竭甚至死亡。

关键点:

核心体温飙升:正常人体温约37°C,中暑时体温调节失效,散热困难。

神经系统损伤:高温直接损害脑细胞,引发谵妄、昏迷。

为什么会发生中暑?

人体通过出汗、皮肤散热维持体温平衡,但在以下情况下易失控:

1.高温高湿环境:湿度>60%时,汗液难以蒸发,散热效率下降。

2.剧烈运动:如军训、马拉松等产热过量。

3.适应能力差:老年人、儿童、慢性病患者(如心脏病、糖尿病)及服用利尿剂、抗抑郁药等药物的人群风险更高。

核心机制:

高温→体温调节中枢崩溃→核心体温>40℃→细胞广泛变性坏死→引发脑水肿、肝肾功能衰竭、DIC(弥漫性血管内凝血),堪比“全身被煮伤”!

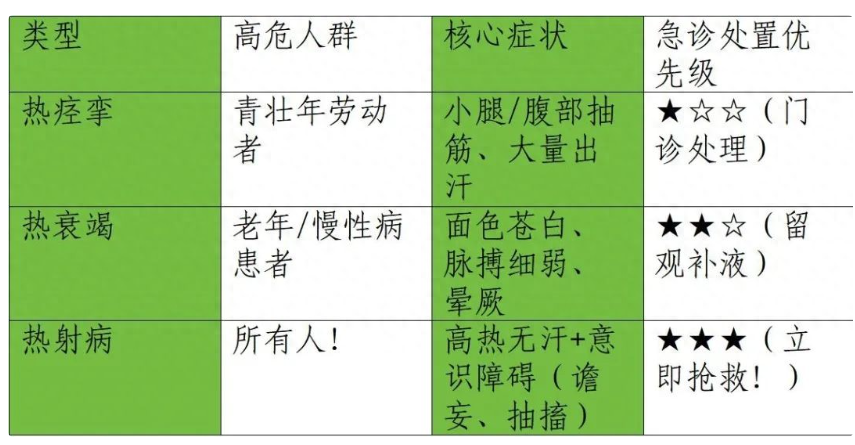

快速识别中暑类型

劳力型热射病:青壮年运动后突发昏迷,常伴横纹肌溶解(酱油色尿)。

经典型热射病:老人独居家中数日,被发现时高热昏迷。

急救黄金法则:现场“三快”原则

1.快速降温(核心!):

脱离热源:立即转移至空调房(>25℃环境降温效率下降50%!)。

物理降温:

首选:冷水浸泡(冰水浴15分钟,体温降幅比扇风快3倍)。

次选:冰袋敷颈/腋/腹股沟+冷水喷洒全身+强力风扇(蒸发降温)。

目标:10分钟内将核心体温降至39℃以下(每延迟1分钟,死亡率升10%!)。

2.快速评估:

查意识(呼唤无反应?)、测体温(无体温计时触摸皮肤:干燥灼热=危险!)。

查尿液(呈茶色/酱油色?提示横纹肌溶解)。

意识清醒者可饮用含盐(0.1%浓度)或电解质的凉水。

避免酒精、咖啡因(加重脱水)。

3.快速送医:

拨打120时明确告知“疑似热射病”,优先调度救护车。

转运途中持续降温(车内空调最大+湿毛巾覆盖身体)。

防胜于救:给公众的4条“保命建议”

1.高危环境“三避开”:

避开>32℃且湿度>60%的“桑拿天”。

避开10:00-16:00的烈日时段(地表温度可达60℃!)。

避开密闭无风环境(车内10分钟升温20℃!)。

2.补水有讲究:

每小时喝200ml含电解质水(运动时加至500ml)。

勿等口渴才喝水(口渴时已脱水2%!)。

3. 特殊人群强化保护:

慢性病患者:降压药/利尿剂可能增加风险,咨询医生调整剂量。

儿童:永远不要单独留车内(即使开窗!)。

4. 互助监测:

户外工作者“结对子”,互相观察有无步态不稳、言语混乱等早期症状。

破除误区:急诊医生辟谣

“中暑喝藿香正气水” → 含酒精加重脱水!首选物理降温+补液盐。

“昏迷掐人中能醒” → 错误!耽误降温时间,加重脑损伤。

“退热药可治中暑” → 禁用!对乙酰氨基酚等可能加重肝衰。

“不出汗就不会中暑”→ 错误!无汗可能是热射病信号,更危险!

“年轻人不怕热”→ 错误!劳力型热射病常见于健康青壮年。

急性中暑是可防可治的“隐形杀手”。掌握科学降温方法、识别早期症状,能大幅降低风险。夏季高温期间,请密切关注气象预警,保护自己和家人的健康。

益阳市中心医院急诊科提示:出现高热+意识不清,立即拨打120!降温与呼救同步进行!

参考文献

《热射病急诊诊治专家共识(2024版)》及AHA最新指南

湖南医聊特约作者:益阳市中心医院 贺拓

关注@湖南医聊,获取更多健康科普资讯!

(编辑ZS)

来源: 益阳市中心医院 贺拓

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

湖南医聊

湖南医聊