"医生!快看看我家孩子!他把磁力珠塞鼻子里了!"凌晨两点,一位年轻妈妈抱着3岁的儿子冲进急诊室,孩子哭得满脸通红,鼻翼因为异物堵塞而微微鼓起。耳鼻喉科医生用专业器械探查时发现,三颗直径仅5毫米的磁力珠已经被孩子用手指推到了鼻腔深处,紧紧吸附在一起...

这样的急诊案例在暑假期间并不少见。随着"神兽"们集体出笼,儿童意外伤害进入高发期。今天我们就来聊聊那些容易被忽视的儿童耳鼻喉安全隐患。

一、小鼻孔里的大危机:异物进入的紧急处理

3-6岁是鼻腔异物高发年龄段,这个阶段的孩子探索欲望强烈,但安全意识薄弱。临床上常见的鼻腔异物包括:

玩具小零件(磁力珠、乐高颗粒等)食物残渣(豆类、坚果等)生活用品(纽扣电池、纸巾屑等)

为什么磁力珠特别危险?

强磁性会导致多个珠子在体内相互吸引,可能穿透鼻中隔造成永久性损伤,不及时取出可能引发鼻腔感染。

那么,这个时候家长应该怎么做呢?首先,一定要保持冷静,不要责备孩子,让孩子用嘴呼吸,避免用鼻子吸气。如果能看到异物且较表浅,可以尝试让孩子擤鼻涕,绝对不要用镊子等工具自行掏取。

如果情况比较紧急,孩子出现呼吸不了,有明显憋气现场或者鼻腔开始出血,家长一定要立即就医,避免更大的危险。

预防建议:给3-6岁儿童选择玩具时,一定要检查是否存在可拆卸的小零件,磁力类玩具最好等到学龄后再接触。

二、餐桌上的隐形杀手:鱼刺卡喉的正确应对

暑假外出就餐增多,鱼刺卡喉案例也随之增加。某医院耳鼻喉科数据显示,7-8月接诊的食道异物病例中,鱼刺占比高达65%。

如果遇到鱼刺卡喉,一定不要吞饭团(可能将鱼刺推向更深部位)喝醋(短时间接触无法软化鱼刺)用手指抠(可能造成黏膜损伤)

科学处理步骤:

立即停止进食,轻轻咳嗽,看能否将表浅鱼刺咳出

让他人用手机照明查看喉咙,如果能看到鱼刺且位置较浅,可以尝试用干净镊子取出。

若无法看到或取出,2小时内就医

特别注意:

儿童表达能力有限,如果出现突然拒食、流口水、抓挠颈部等情况要警惕

鳕鱼、鲈鱼等"无刺"鱼也可能有细小鱼刺

吃鱼时不要说话、大笑

预防建议:给幼儿吃鱼时,建议选择三文鱼等无刺鱼种,或将鱼肉仔细检查后再喂食。

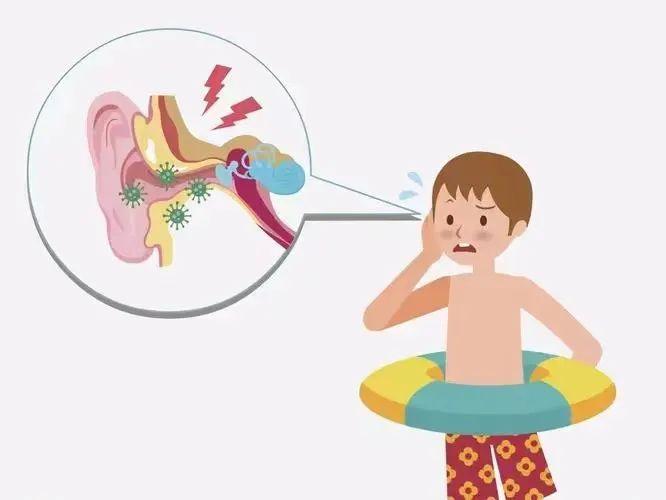

三、泳池里的健康隐患:游泳性中耳炎预防指南

暑期游泳培训班爆满,但不少家长不知道的是,不当的游泳方式可能导致中耳炎。儿童咽鼓管较成人短、平、直,细菌更容易侵入中耳腔。

游泳性中耳炎的警示信号:耳朵闷胀感,抓耳、摇头(婴幼儿表现),夜间耳痛加剧,听力暂时性下降,耳道有分泌物流出(已发展为化脓性中耳炎)

科学预防措施:选择水质达标的游泳池(查看当日余氯值应在0.3-1.0mg/L)

游泳前检查耳道,如有耳垢应专业清理,佩戴合适的耳塞(硅胶材质为佳),避免用棉签深入清洁耳道。

暑假本是孩子们快乐的时光,多一分警惕,少一分危险。作为家长,我们既要保护孩子的好奇心和探索欲,又要为他们筑起安全防线。当意外发生时,正确的处理方式能将伤害降到最低。希望每个孩子都能度过一个安全、健康的假期!

来源: 郑州民生耳鼻喉医院公众号

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

耳鼻喉健康驿站

耳鼻喉健康驿站