盛夏时节,蝉鸣声声,本是万物繁茂的季节,却隐藏着一个鲜为人知的健康隐患——突发性耳聋。每年入夏后,尤其是小暑至大暑期间,耳鼻喉科门诊中突发性耳聋患者数量明显攀升。这种在72小时内突然发生的、原因不明的感音神经性听力损失,正悄然成为现代都市人的"夏季健康杀手"。为何炎炎夏日会成为耳朵的"多事之秋"?让我们从节气更迭、生活方式转变和人体生理变化三个维度,揭开夏季突发性耳聋的隐秘面纱。

一、节气交替:自然变化下的耳朵危机

中国传统的二十四节气中,夏至过后便进入了一年中最热的"三伏天"。小暑(7月6-8日)、大暑(7月22-24日)这两个节气,恰是高温高湿的极端天气集中期。这一时期的气候特点对听觉系统构成了双重挑战:

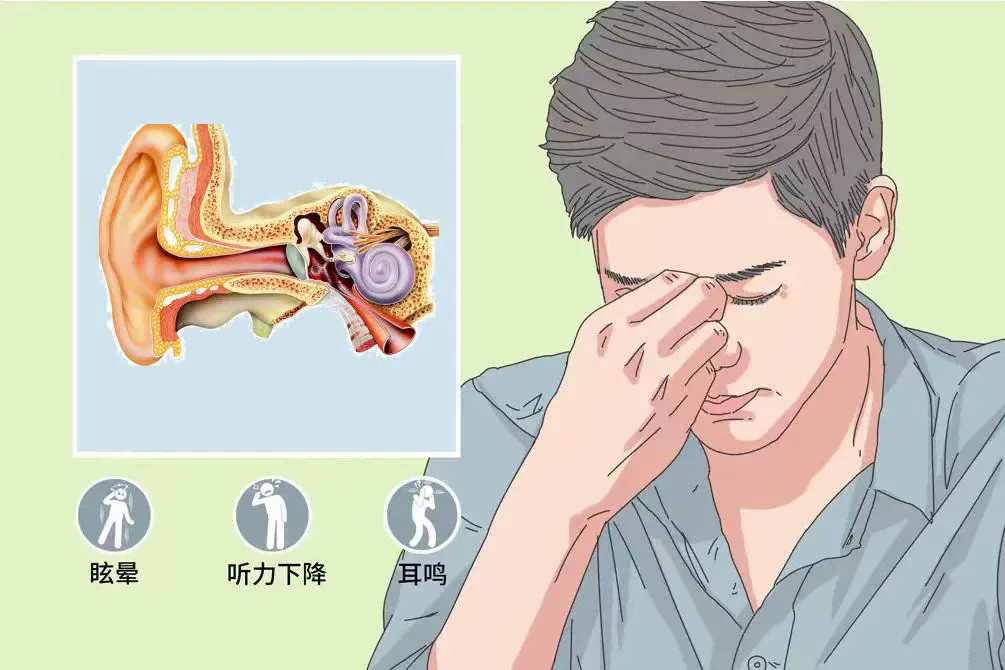

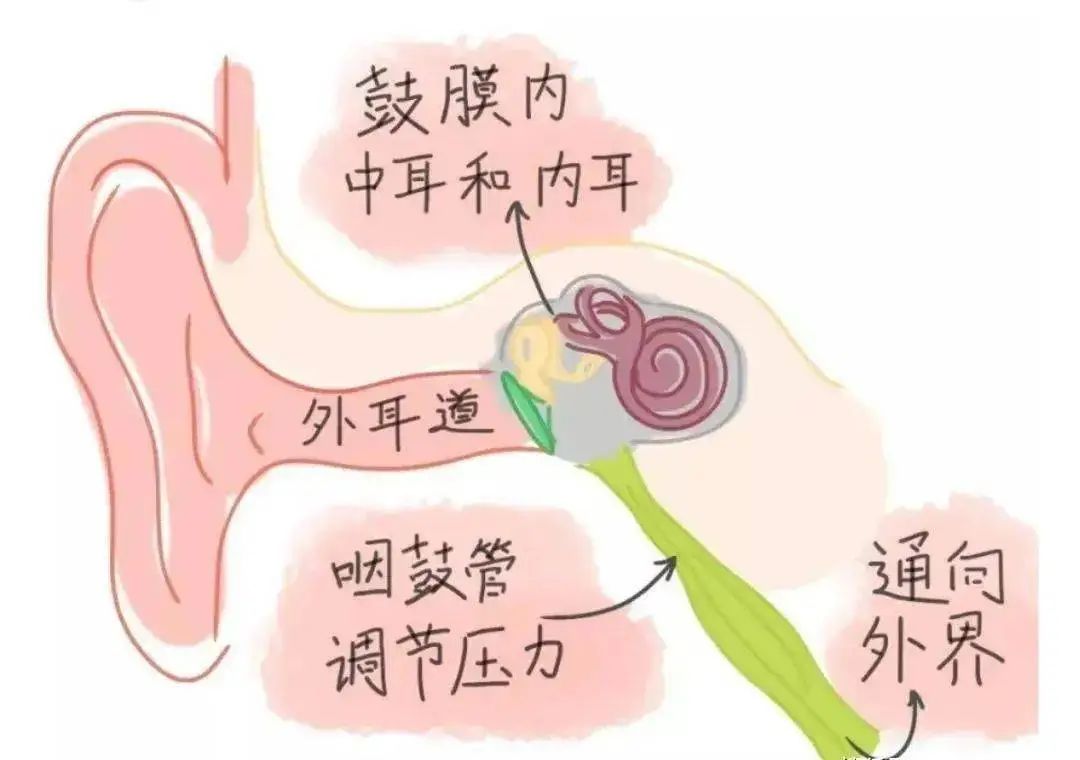

夏季午后常出现的强对流天气导致气压骤变,而内耳耳蜗内的淋巴液对外界压力变化极为敏感。当气压急剧变化时,可能导致内耳微循环障碍,毛细胞供血不足,进而引发突发性听力下降。临床数据显示,在台风过境或强雷暴天气前后,突发性耳聋急诊量会增加20%-30%。

湿度与温度的"双高"环境成为细菌病毒的温床。夏季平均相对湿度超过75%,气温持续在30℃以上,这种环境加速了病原微生物繁殖。许多人贪凉喜冷,频繁出入空调房,忽冷忽热导致上呼吸道感染几率增加。而鼻咽部与中耳通过咽鼓管相通,当感冒或鼻炎发作时,病原体可能逆行感染中耳,严重时可波及内耳,造成感染性听力损伤。儿童因咽鼓管较成人短平,风险更高。

饮食失衡:舌尖上的听力陷阱

夏季饮食习惯的改变,无形中增加了耳朵的代谢负担。冰镇饮品、重口味宵夜、高糖水果等季节性饮食,都可能成为听力系统的"隐形杀手"。

高盐饮食与内耳积水存在明确关联。夏季人们偏爱烧烤、小龙虾、腌制品等高钠食物,世界卫生组织建议每日盐摄入量不超过5克,但一顿麻辣小龙虾的钠含量就可能超过3克。过量的钠离子会导致体内水钠潴留,内耳也不例外。耳蜗内的内淋巴液电解质平衡被打破后,可能引发类似梅尼埃病的症状——耳鸣、耳闷胀感及听力骤降。有研究发现,突发性耳聋患者发病前一周的平均盐摄入量比健康对照组高出34%。

高糖饮食同样危及耳蜗健康。夏季水果丰盛,冷饮甜品消费量大增,但耳蜗毛细胞对血糖波动极为敏感。血糖急剧升高会引起耳蜗血管内皮功能紊乱,减少耳蜗血流量。糖尿病患者的突发性耳聋发病率是普通人的2.3倍,而夏季不节制的糖分摄入可能使部分人群提前步入"糖前状态"。

值得警惕的还有酒精与尼古丁的协同伤害。夏季夜生活丰富,啤酒烧烤搭配吸烟成为许多人的消暑方式。酒精会扩张血管,而尼古丁则收缩血管,这种"冰火两重天"的效应使耳蜗微循环紊乱。更严重的是,两者都会增加血液粘稠度,提高耳蜗动脉栓塞风险。临床统计显示,40岁以下年轻患者中,近60%在发病前24小时内有过量饮酒史。

三、作息紊乱:现代生活的听觉代价

空调房的普及改变了人类应对夏季的传统方式,但也带来了新的健康隐患。长时间处于低温空调环境(低于26℃)会导致体表血管收缩,包括耳后动脉在内的头颈部血流量减少。某三甲医院数据显示,白领突发性耳聋患者中,85%工作环境空调温度设置在24℃以下。建议采用"梯度降温法":室外归来先设28℃,半小时后调至26℃,避免温差超过7℃。

电子设备使用时长激增是当代夏季的新威胁。暑假期间,青少年耳机使用时间平均增加2-3小时/天。当环境温度超过30℃时,耳道内温度可达34-36℃,长时间佩戴入耳式耳机不仅阻碍汗液蒸发,还可能因局部高温加速耳垢栓塞。更危险的是,许多人习惯调高音量掩盖环境噪声,但85分贝以上的声压持续1小时就可能造成暂时性听阈偏移。建议采用"60-60原则":音量不超过设备最大输出的60%,连续使用不超过60分钟。

四、防治结合:守护夏日听觉健康

突发性耳聋的黄金治疗期为发病后72小时内,越早干预效果越好。若出现以下症状应立即就医:晨起单侧耳鸣伴耳闷塞感、接电话时明显感觉一侧听力下降、突发眩晕伴听力改变等。目前主流治疗方案包括糖皮质激素(口服或鼓室注射)、改善微循环药物及高压氧治疗,早期规范治疗有效率可达70%以上。

预防方面,建议采取"三平衡"策略:

电解质平衡(每日盐摄入控制在3-5克,多吃香蕉、菠菜等富钾食物)、

作息平衡(保证23点前入睡,午休不超过30分钟)、

心理平衡(通过冥想、深呼吸等方式缓解压力,因精神紧张会加剧内耳血管痉挛)。

特别推荐夏季"护耳茶饮":菊花5朵、枸杞10粒、陈皮3克,80℃热水冲泡,每日1-2次,有助于清肝明目、改善微循环。

现代医学研究证实,内耳毛细胞一旦损伤不可再生。在这个声音纷杂的夏天,让我们给予耳朵更多温柔关照——适当远离喧嚣,学会享受静谧,或许是对听觉健康最好的投资。毕竟,能够听见蝉鸣鸟叫、雨打芭蕉的生活,本身就是一种难得的幸福。

来源: 郑州民生耳鼻喉医院公众号

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

耳鼻喉健康驿站

耳鼻喉健康驿站