作者:王 姗 海南医科大学第二附属医院 海南医科大学口腔医学院 副教授

温 欣 海南医科大学口腔医学院

审核:郝春波 海南省人民医院 主任医师

槟榔,已被世界卫生组织(WHO)下属国际癌症研究机构(IARC)明确列为1类致癌物(对人类致癌)。它不仅极易诱发口腔癌等严重疾病,还具有极强的成瘾性。尽管其危害已被科学证实,槟榔在特定地区和人群中仍有相当数量的消费者。这与其区域性文化习俗、社交属性、经济因素(低廉价格带来的短暂提神效果),以及成瘾性导致的依赖密切相关。值得注意的是,加拿大、澳大利亚、新加坡、土耳其等国已对槟榔实施严格管控或禁止。美国部分州也已立法限制或禁止槟榔的销售和进口。我国国家广播电视总局已于2021年发布通知,要求停止利用广播电视和网络视听节目宣传推销槟榔及其制品。市场监管部门也在持续加强对槟榔制品销售的规范管理。为什么大家纷纷开始抵制槟榔,它到底有哪些危害?

一、你真的了解槟榔吗?

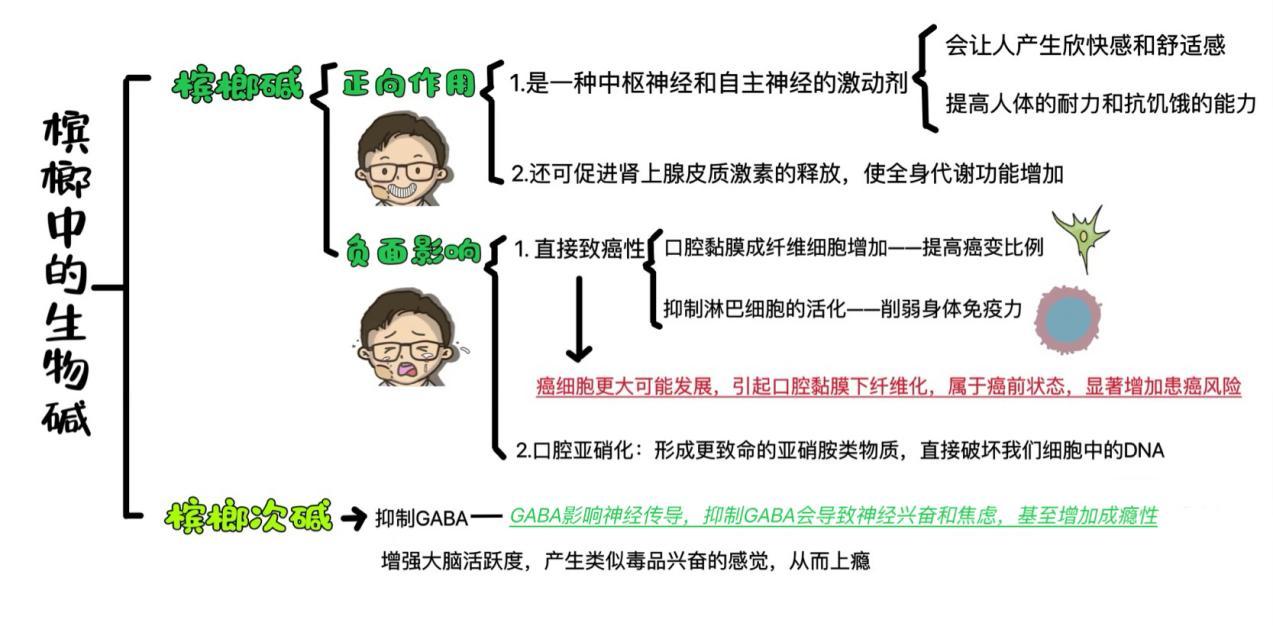

槟榔外形类似橄榄,大量粗纤维包裹着内部果实,果实呈红褐色。大众普遍认为,槟榔有害的主要原因是外部的粗纤维在咀嚼过程中不断损害牙齿、颞下颌关节和口腔黏膜,从而危害了口腔健康,但其实真正的恶魔并不是外层纤维,而是槟榔内部的槟榔碱、槟榔次碱等生物碱。这些成分不仅会损伤口腔黏膜,导致口腔白斑、口腔癌,还具有极强的成瘾性,让食用者难以戒除。

图1 版权图片 不授权转载

二、槟榔生物碱的真相

槟榔是继烟草、酒精和咖啡因后最常见的第四类精神活性类物质,其起到提神醒脑作用的最大功臣就是槟榔碱和槟榔次碱等槟榔生物碱。槟榔碱主要起到拟交感神经的作用,而槟榔次碱主要可作用于γ-氨基丁酸(GABA)相关神经通路,影响大脑的抑制系统,增加兴奋感。使人产生欣快感、舒适感等主观感受,也正是因为这种感受使得长期嚼食槟榔会导致嚼食者出现耐受、渴求、戒断等症状。

图2 版权图片 不授权转载

三、新型槟榔的诱惑,真的能成为槟榔的完美替代品吗?

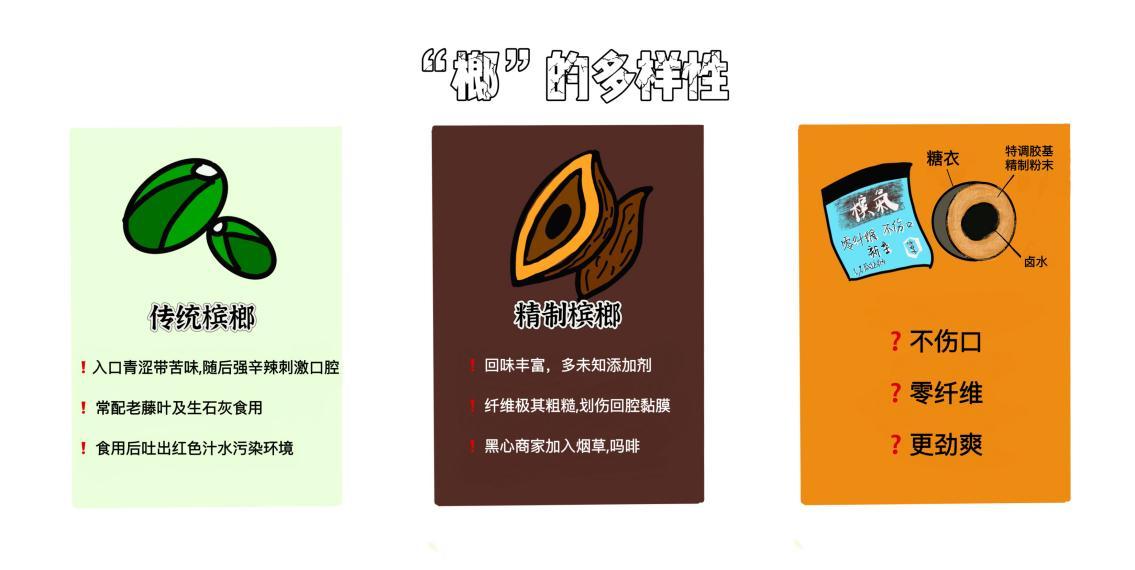

目前市面上出现的槟榔制品主要分为两种:传统槟榔和精制槟榔,但近段时间又出现了一个新面孔——槟榔口香糖,广告宣称,它去除了槟榔的粗纤维,避免了传统槟榔对口腔的磨损,同时去除致癌的槟榔生物碱,仅保留安全的提神成分——槟榔多糖多酚,让槟榔爱好者可以安心享受,健康食用。但事实真的如此吗?科技槟榔真的是槟榔的健康替代品,还是只是换汤不换药而已?

图3 版权图片 不授权转载

深入分析后,我们发现这款产品的健康卖点根本站不住脚。首先,现有技术难以完全去除槟榔果实中的所有生物碱。 即使宣称“去除了槟榔碱”,痕量残留或槟榔中其他未被充分研究的生物活性成分仍可能存在风险。 更重要的是,我国目前缺乏针对此类新型槟榔制品中微量槟榔碱等成分的专项检测标准。其次,即使主要成分变为槟榔多糖多酚,其安全性也远未得到证实。根据2022年天津市疾病预防控制中心报告发现,槟榔的多糖多酚在大鼠实验中表现出亚慢性毒性作用,说明即使换成这种成分,依然可能对人体有害。槟榔口香糖只是换了一种方式掩盖风险,潜在健康危害仍需高度关注。

四、如何真正避免吃槟榔导致的口腔癌?

1.观念上的彻底改变

误区1:槟榔=人情,不吃就“不懂事”?

在某些地区,槟榔已成为社交文化的一部分,甚至被认为是“待人接物的礼仪”。但事实是,槟榔的危害早已被医学证实,真正的朋友不会用“槟榔文化”绑架健康。我们需要学会拒绝,并向身边的人科普槟榔的真实危害。

误区2:槟榔是“神奇药物”?

槟榔在古代确实用于祛湿、驱瘴、抗菌,但这些作用早已被现代医学取代。如今,我们有更安全、无害的药物可替代槟榔,完全没必要以“药用价值”为借口继续咀嚼槟榔。

误区3:槟榔是“穷人的提神剂”?

研究表明,槟榔消费群体多为低收入劳动者,因为它相较于昂贵的香烟和酒水,可以以更低廉的价格带来短暂的兴奋感。但现实是,它不仅无法提高生活质量,反而让许多消费者陷入口腔疾病、经济损失的恶性循环。

2.积极进行口腔护理

即使一时无法戒掉槟榔,也应该尽量减少其危害:

(1)定期口腔检查 每半年进行一次口腔筛查,及时发现口腔白斑、黏膜损伤等早期病变。

(2)保持口腔卫生 正确刷牙、使用牙线、漱口水,减少槟榔残渣对牙齿的腐蚀。

(3)专业医学干预 如果已出现口腔病变,尽早就医,必要时采取药物治疗或手术干预。

(4)心理干预与戒除 许多人咀嚼槟榔是因为社交压力、习惯依赖,可以通过心理疏导、行为干预等方式逐步戒除槟榔。

无论是槟榔还是所谓的“健康替代品”,它们都不该成为“软性依赖性消费品”的借口,不要等割脸才能保住命,不要让所谓的挚爱真的致了癌。真正的解决方案,是远离槟榔,保护我们的口腔健康!

来源: 中华医学会

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中华医学会

中华医学会