在浩瀚宇宙中,人类对月球的探索从未止步。2013年12月,中国“嫦娥三号”探测器成功着陆月球,携带的“玉兔号”月球车随之驶上月面,开启了我国首次月面巡视勘察任务,标志着中国成为继美国、前苏联之后,第三个实现月面软着陆和巡视探测的国家。

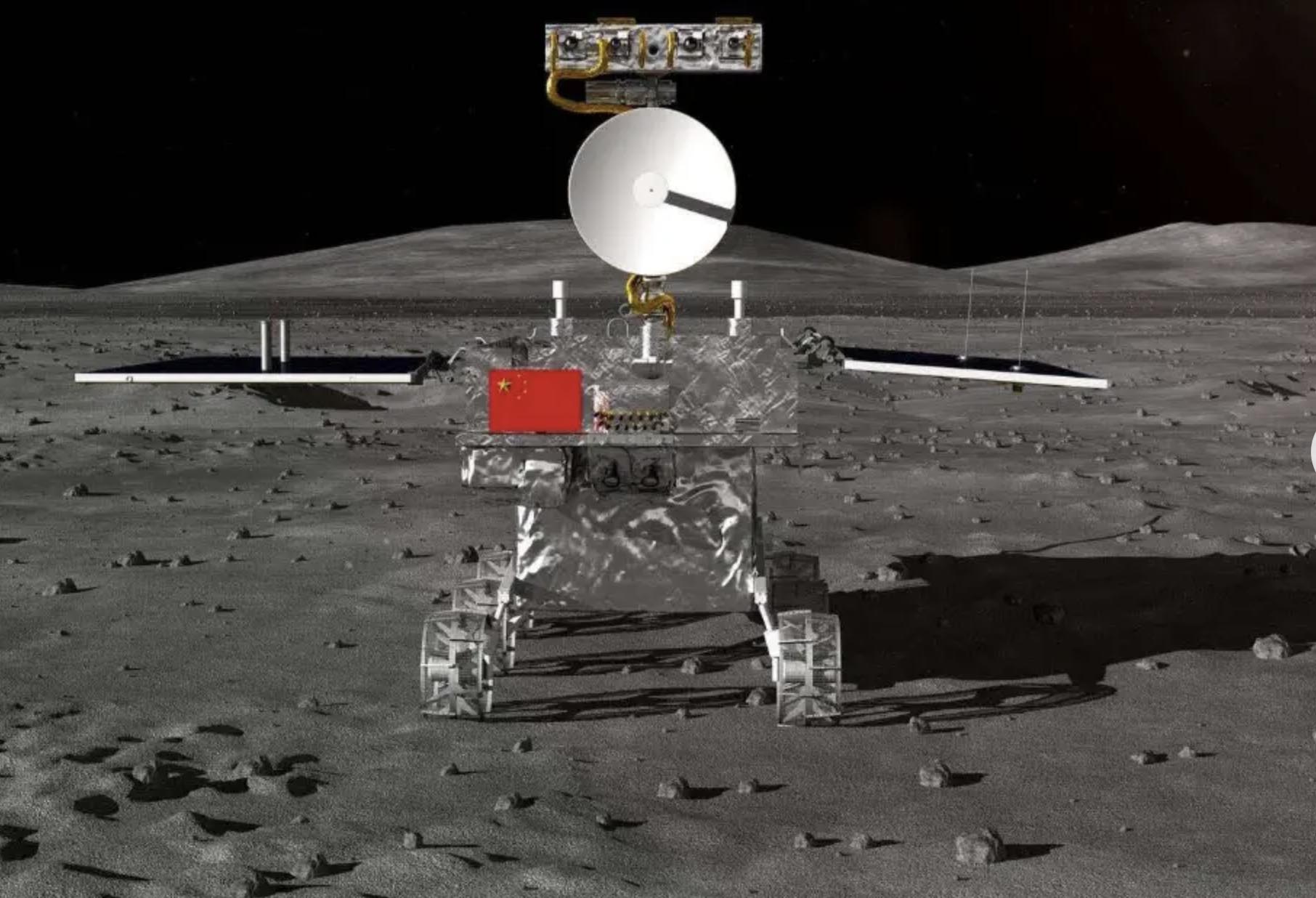

“玉兔号”月球车,它身披金黄色多层保温材料,外形如一只蹲伏的“金兔”,被誉为月球上的“中国符号”。在月球这片高温、高辐射、昼夜温差极大的特殊环境中,“玉兔号”不仅需要适应复杂地形,还要经受严酷的“月夜”考验。

这台“兔子”虽小,却集成了多项高精尖技术装备,堪称一座“微型实验室”。

驱动系统

为了在月球崎岖地形上行进自如,“玉兔号”配备了六轮独立驱动、独立转向系统。每个车轮不仅能单独驱动,还能协同转向,使其具备极强的越障能力,即便面对月壤中的石块、沟壑,也能灵活绕行或翻越。

太阳能供电翼板

车体上方的两块“翅膀”实际上是太阳能电池板,为巡视器提供运行所需能源。它们在白天展开吸收阳光,到了夜晚则收拢覆盖车体,像“被子”一样保温,帮助核心设备渡过零下180℃的月夜。

通信系统

玉兔号通过天线与地面之间保持实时联系,接收指令、传输图像和数据。月球与地球的距离约38万公里,这套通信系统能稳定地进行远距离操控,为任务精准执行提供保障。

全景相机与红外光谱仪

“玉兔号”头部安装了两台高分辨率全景相机,能生成360度环视图像,帮助科学家判断周围地形、规划路径。同时,它还搭载了红外光谱仪,用于分析月壤成分,寻找月球资源线索。

探地雷达系统

一个亮点设备是安装在车体底部的“月球探地雷达”。它能探测地下几十米的结构变化,为研究月球地质、火山活动历史提供重要依据,是目前世界上首次在月球使用的浅层雷达系统。

尽管“玉兔号”在任务执行中一度遭遇控制异常,部分驱动功能受损,但它依然坚守岗位,超预期工作了972地球日,远超设计寿命三个月,传回了大量珍贵科学数据,展现了中国航天技术的可靠与坚韧。

“玉兔号”的成功,不仅是一次月球探索的胜利,更为中国后续的“嫦娥四号”“嫦娥五号”任务奠定了坚实基础。它用自己的足迹,向世界证明:中国航天,步履坚定,志在星辰大海。

来源: 数字化科普小课堂

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

数字化科普小课堂

数字化科普小课堂