一项国际研究在空气污染形成过程中发现了一个令人惊讶的大气过程:老化沙尘颗粒表面的非均相反应生成大量二次有机气溶胶。与长期以来的科学认识不同,曾经被认为粒径过大且过于干燥而无法发生化学反应的大量沙尘颗粒,实际上充当着“大气中的化学反应器”——促进了液相二次有机气溶胶(aqSOA)的形成,从而影响空气质量和人类健康。

传统观点认为,aqSOA主要形成于亚微米吸湿性颗粒物(如硫酸盐、硝酸盐)或云滴中。然而,矿物沙尘(尤其是超微米沙尘颗粒物)作为大气中质量占比最高的气溶胶类型(全球年排放量约26 Tg),在长距离传输过程中沙尘颗粒老化,其表面化学特性可以通过吸湿性硝酸钙在低湿条件下(RH>8%)吸附水分形成“液膜”,成为aqSOA的形成界面。

近日,由浙江大学李卫军研究员领衔的团队包括日本横滨地球科学研究所Akinori Ito、英国伯明翰大学时宗波等国际组合,在《国家科学评论》(National Science Review)发表题为“Aqueous-phase secondary organic aerosol formation on mineral dust”的研究论文。

通过历时10年多的跨国野外观测、微观纳米分析与全球模型模拟,首次系统揭示了矿物沙尘表面aqSOA的形成机制及其对全球SOA的贡献,弥补了传统模型中仅考虑亚微米颗粒物SOA带来的模拟空白,为气溶胶气候和环境效应评估提供了全新的思路。

首次证实沙尘气溶胶SOA液相反应广泛存在

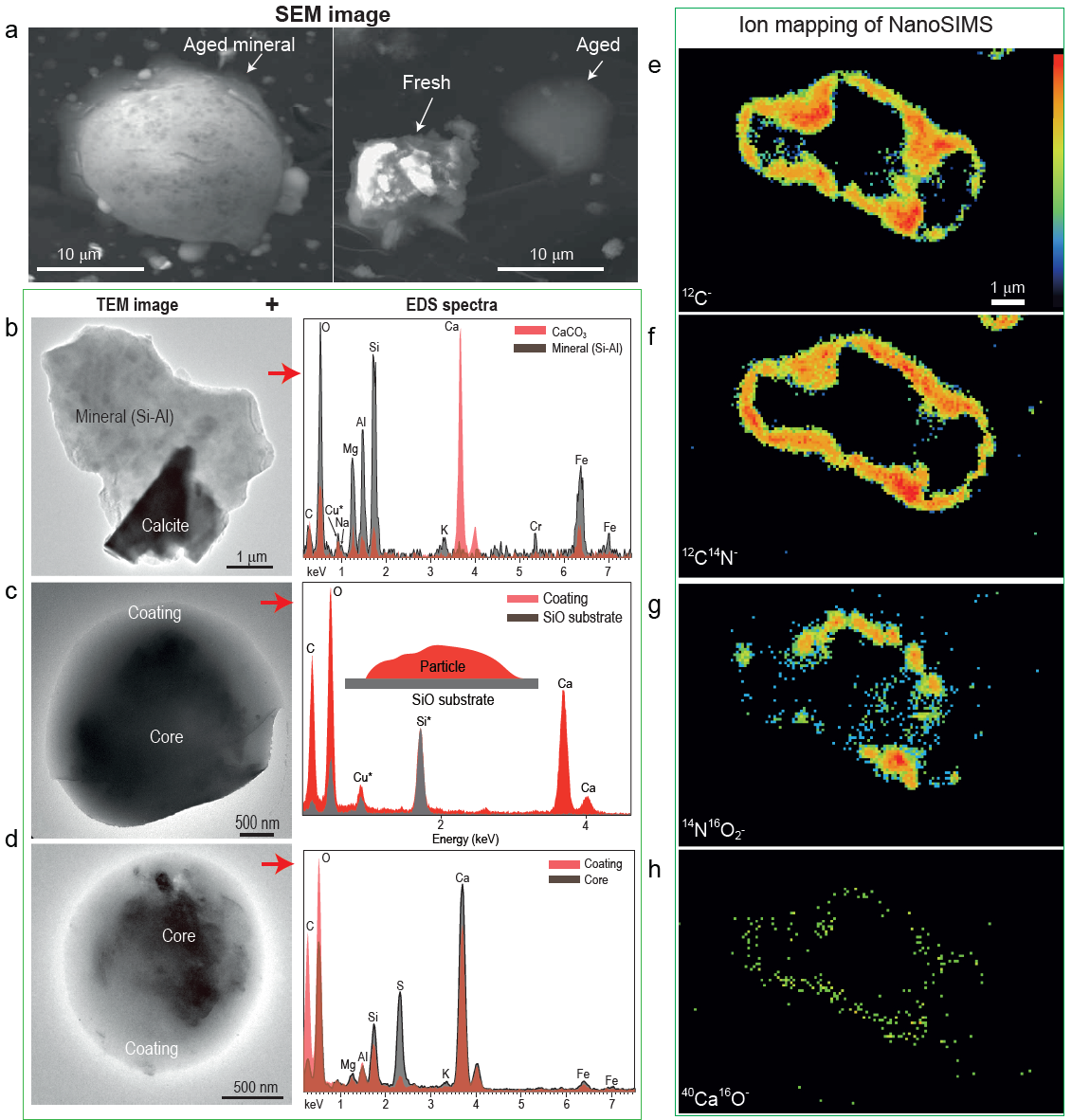

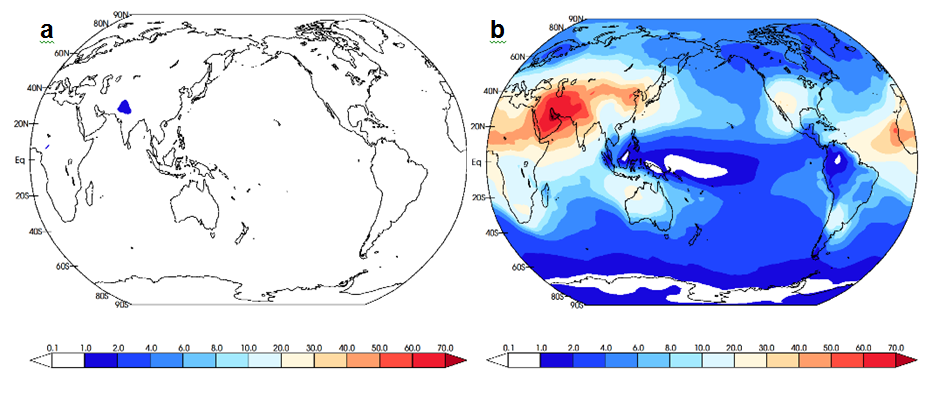

研究团队整合了中国阿拉善、西安、青岛及希腊克里特岛等多地观测数据,结合高分辨率电镜与纳米二次离子质谱技术,首次捕捉到老化沙尘颗粒表面硝酸钙包裹层的“水膜”及其包裹的有机物质。结果表明,在沙尘事件期间,超微米颗粒中的水溶性有机碳(WSOC)占比高达56%,其中66%与沙尘老化形成的硝酸钙包裹层直接相关。通过对全球大气化学传输模型(IMPACT)中沙尘气溶胶化学模型的改进,模拟发现老化沙尘表面aqSOA对陆地总SOA的贡献达16%,在从撒哈拉到东亚的“沙尘带”,这一比例可飙升至67%。按年排放量估算,沙尘表面的液相反应每年贡献约28%的全球aqSOA总量,相当于为大气“注入”数百万吨隐形的有机气溶胶。

破解老化沙尘的“水膜密码”

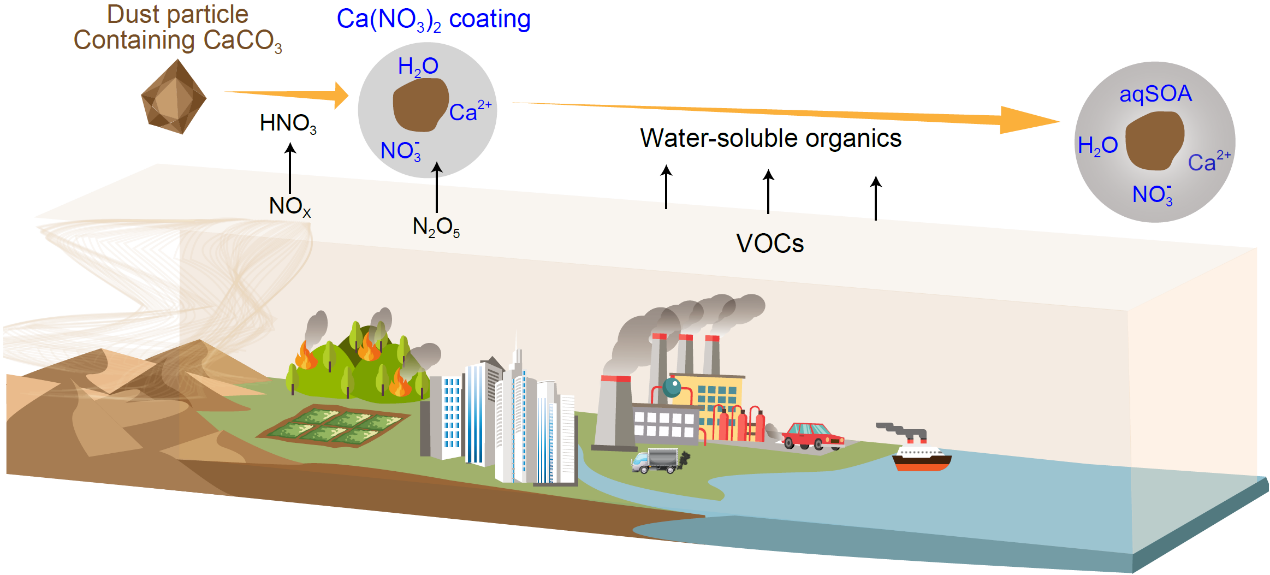

传统观点认为,新鲜排放的沙尘疏水且化学惰性,但研究揭示:当沙尘颗粒在长距离传输中与硝酸反应形成硝酸钙包裹层后,其吸湿性发生剧变——在相对湿度仅8%时即可吸附液态水,形成纳米至微米级“水膜”。这层水膜成为水溶性有机物(如乙二醛)的“反应釜”,通过光氧化和低聚作用等途径将其转化为难挥发的有机酸与有机酯等。微观分析显示,老化沙尘表面的硝酸钙包裹层中的12C-、12C14N-和14N16O2-离子碎片信号密集(图1),而新鲜沙尘则无此特征。更关键的是,这类反应无须云过程参与,在常见湿度条件下即可持续进行,使得这类沙尘颗粒成为陆地上空“流动的隐形化学反应器”(图2)。

图1 老化和新鲜沙尘气溶胶的微观形貌及离子组分图

图2 沙尘表面液相二次气溶胶(aqSOA)形成机制

改写气候模型的“隐藏变量”

研究指出,当前气候模型严重低估了超微米沙尘颗粒物对SOA的贡献,主因在于未纳入沙尘表面液相反应路径。通过改进模型中的乙二醛等有机反应参数,模拟结果与观测数据的吻合度(R²)从0.01跃升至0.84。模型预测显示,若忽略这一机制,全球SOA负荷和空间分布将出现系统性偏差——东亚等沙尘下游污染区的SOA浓度可能被低估超60%(图3)。此外,沙尘表面形成的有机包裹层可以改变颗粒物的吸湿性,影响其云凝结核活性,进而扰动区域降水模式和辐射平衡。这些发现提示,沙尘不仅是被动的“气候乘客”,更是活跃的“气候调节者”。

图3 全球大气化学模型模拟的超微米沙尘对二次有机气溶胶的贡献(a)基础模型模拟结果(b)改进模型模拟结果

这项研究不仅改写了大气科学的关键篇章,还揭示了广泛存在大气中沙尘颗粒对我们空气质量的复杂且重大影响远超以往认知。它强调了在气候和空气质量模型中纳入这些新途径的重要性。

“沙尘暴不仅仅是环境问题——它们是气候系统中的化学触发器,解开沙尘颗粒表面反应的‘黑匣子’对于扩大当前知识边界、准确评估气溶胶对气候和环境的影响至关重要”该研究的第一作者兼共同通讯作者李卫军研究员和共同通讯作者Akinori Ito研究员共同强调。

共同通讯作者时宗波教授表示:“我们发现老化沙尘就像海绵和反应器一样,能够吸收污染物并将其转化为影响我们健康和气候的颗粒物。”

来源: 《中国科学》杂志社

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

《中国科学》杂志社

《中国科学》杂志社