守护骨骼健康,享受品质生活—骨病健康系列科普之4:

我们常把骨骼比作身体的“顶梁柱”,它支撑着我们的身体,保护着重要器官,储存着矿物质,还参与造血。但骨骼并非一成不变,它其实是一座持续施工的“生命大厦”——旧骨不断被吸收(破骨细胞作用),新骨持续在生成(成骨细胞作用),这个过程被称为“骨代谢”。对于成年人而言,维持这座大厦的坚固与平衡至关重要,它直接影响着我们晚年的行动能力、生活质量和健康寿命。本文将系统介绍成年人骨骼保养的核心要点,助您构筑坚实的生命根基。

一、 基石:不可或缺的钙与维生素D

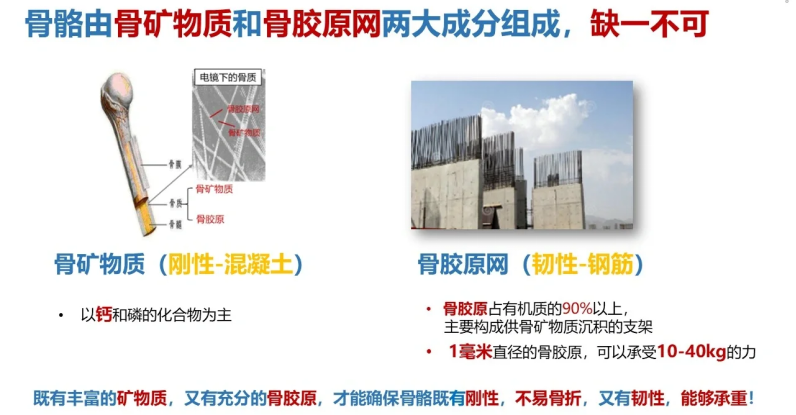

钙:骨骼的“核心建材”

作用:钙是构成骨骼矿物质的主要成分(约99%的钙储存在骨骼中),赋予骨骼硬度和强度。

需求:中国营养学会推荐18-49岁成年人每日钙摄入量为800mg;50岁及以上人群为1000mg(绝经后女性和老年人需要更多)[1]。孕期、哺乳期妇女需求更高。

来源:

最佳食物:奶及奶制品(牛奶、酸奶、奶酪)是首选,富含钙且吸收率高。一盒250ml牛奶约含300mg钙。

良好食物:深绿色叶菜(芥菜、苋菜、西兰花)、豆制品(豆腐、豆干,特别是用钙盐点卤的)、带骨小鱼小虾(如虾皮)、芝麻酱、坚果(如杏仁)。

选择技巧:豆浆补钙效果远不如牛奶;豆腐中钙含量取决于凝固剂的种类(卤水豆腐含钙量高于石膏豆腐)。

补充剂考虑:如膳食无法满足需求(如乳糖不耐、素食者),可在医生或营养师指导下选择合适的钙补充剂(如碳酸钙、柠檬酸钙)。钙剂不宜空腹大量服用,需分次补充,单次不超过500mg吸收更佳[2]。过量补钙可能增加肾结石、心血管疾病风险,切勿盲目。

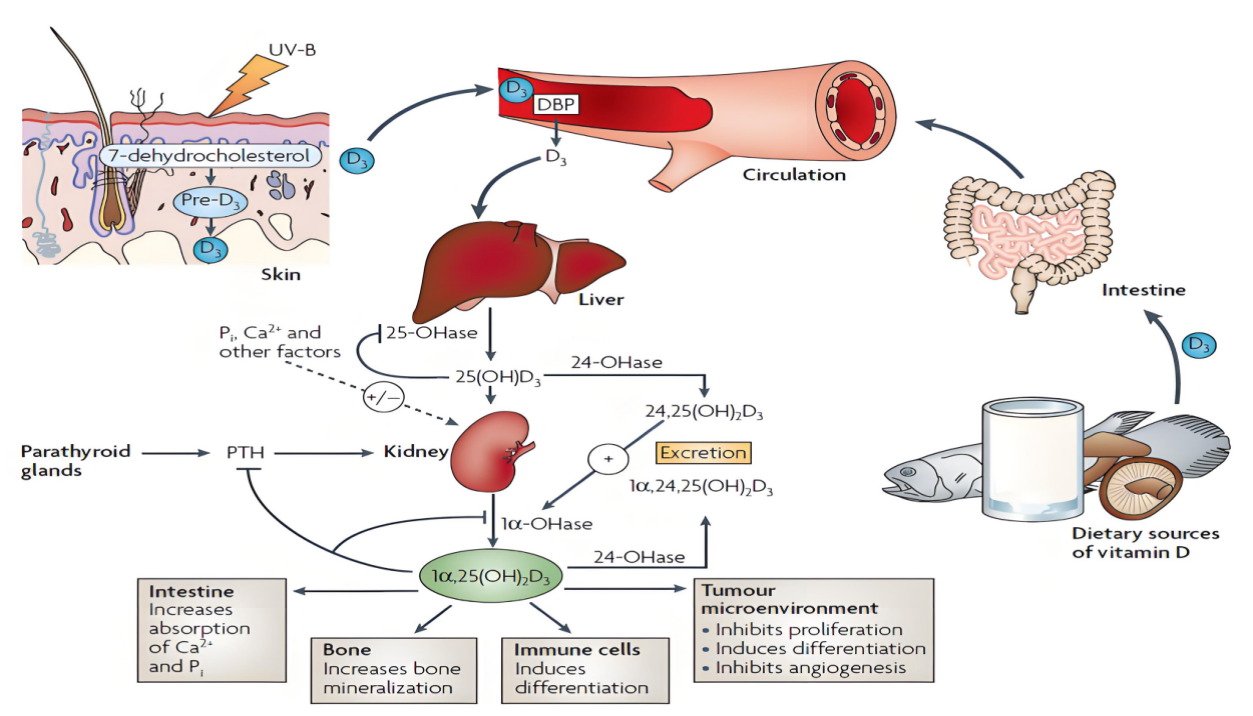

维生素D:钙的“黄金搭档”

作用:维生素D在促进肠道钙吸收方面具有不可替代的作用,没有充足的维生素D,即使钙摄入量充足,身体也难以有效利用。它还在骨骼矿化和肌肉功能中扮演重要角色。

需求:成人推荐每日摄入量为10μg(400 IU)。65岁以上及缺乏日照者推荐为15μg(600 IU)[1]。实际需求因人而异。

来源与获取:

阳光合成:最主要来源!

皮肤暴露在紫外线下可合成维生素D。建议在春、夏、秋季,避开中午强光(上午10点前,下午4点后),露出脸、手臂等部位,每周进行2-3次,每次15-30分钟的日晒(时长受肤色、纬度、季节、空气污染影响)。“万物生长靠太阳”,骨骼健康同样如此。

食物来源:相对有限。富含维生素D的食物包括:高脂海鱼(三文鱼、金枪鱼、沙丁鱼)、鱼肝油、蛋黄、少量添加维生素D的奶制品/谷物/果汁。

补充剂:因日照不足、皮肤合成能力下降(如老年人)、高纬度地区冬季等因素导致缺乏时,口服维生素D补充剂是必要手段。补充前建议检测血清25(OH)D水平(评估维生素D营养状态的金标准),在医生指导下确定剂量[2]。

二、 强筋健骨:蛋白质与微量元素的协同支持

蛋白质:骨骼的“钢筋骨架”

作用:骨骼基质中约50%的成分是蛋白质(主要是胶原蛋白),为矿物质沉积提供支撑网络框架,维持骨骼韧性和强度。肌肉力量的维持也需要蛋白质,而肌肉力量对骨骼起到重要的保护作用。

需求:普通成人每日蛋白质推荐摄入量约为1.0克/公斤体重(如60kg成人需60g)。老年人、运动人群需求稍高。

来源:优质蛋白来源广泛,包括鱼、禽、肉、蛋、奶、豆制品、坚果等。保证均衡膳食通常能满足需要。

重要的微量元素

镁:参与骨矿物质代谢,有助于钙的吸收和利用。食物来源:绿叶蔬菜、全谷物、坚果、豆类。

钾:有利于减少尿钙排出。食物来源:水果(香蕉、橙子等)、蔬菜(土豆、番茄等)、豆类。

维生素K:特别是维生素K2,能够激活骨基质蛋白(如骨钙素),帮助钙“精准”沉积到骨骼中。食物来源:发酵食品(纳豆含量极高)、绿叶蔬菜(菠菜、西兰花)、乳制品。

锌、铜、锰:是骨骼形成相关酶的重要辅助因子。食物来源:牡蛎、红肉、全谷物、坚果、种子。

核心原则:这些元素的获取,最有效、最安全的方式仍是均衡多样的膳食。多吃蔬菜水果和全谷物至关重要。

三、 最强大的“塑骨师”:负重与抗阻运动

如果说营养是建筑材料,那么运动就是建造骨骼这座大厦的“工程师”。机械刺激(尤其是负重和肌肉收缩)是促进骨形成最强有力的信号!

原理:当骨骼承受压力(如跑步跳跃时的冲击力)或肌肉收缩牵拉骨骼(如举重物),会刺激骨骼内的微小结构(骨小梁)做出适应性改变,增强成骨细胞活性,促使新骨沉积,从而提高骨密度和强度。“用进废退”原则在骨骼上体现得淋漓尽致。

最佳运动类型:

负重运动:在对抗重力时进行的活动。快走、慢跑、爬楼梯、跳绳、徒步、跳舞、网球、羽毛球等。这些运动通过足部或下肢的冲击力有效刺激下肢骨骼。

抗阻运动/力量训练:通过克服外部阻力来增强肌肉力量和耐力的运动。举哑铃、使用弹力带、器械训练、俯卧撑、深蹲、弓步等。这些运动通过肌肉牵拉刺激附着部位的骨骼(尤其是脊柱、上肢),并有效提升整体肌肉力量,更好地保护关节和骨骼[3]。

平衡性与姿势训练:瑜伽、太极、单脚站立练习等。这些运动有助于改善平衡感、协调性和体态,显著降低摔倒及骨折风险(尤其是对老年人至关重要)。

运动建议:

频次与强度:每周至少进行3-5次中等强度(让你呼吸加快、微出汗,能说话但无法唱歌)的负重或综合运动,每次30分钟以上。每周进行2-3次全身主要肌群的力量训练。

关键:坚持与安全。循序渐进增加强度/负重。如果有关节炎、骨质疏松等基础病,务必咨询医生或物理治疗师,选择适合的安全运动方式(如水中运动对关节更友好)。

避免误区:单纯的游泳、骑自行车对骨密度的提升效果弱于负重和抗阻运动,因为它们是非负重性运动(骨骼承受的机械压力小),但它们对心血管和肌肉耐力很有益,可作为补充。

四、 远离侵蚀:规避“骨杀手”

仅仅“添砖加瓦”还不够,必须警惕那些悄悄偷走骨骼强度的“骨杀手”:

吸烟:烟草中的尼古丁等成分直接抑制成骨细胞活性,损害骨骼微循环,干扰雌激素代谢,全方位加速骨量流失。戒烟是保护骨骼最明智的选择之一。

过量饮酒:长期大量饮酒(尤其烈性酒)会干扰钙和维生素D的吸收与利用,损伤成骨细胞,增加摔倒风险。男性限每天酒精≤25克(相当于啤酒750ml,葡萄酒250ml,38°白酒75ml),女性减半,最好不喝。

过量咖啡因/碳酸饮料:咖啡和浓茶中的咖啡因虽不致密,但会增加尿钙排出量(尽管量不大)。习惯性高摄入(每天>4杯)且钙摄入不足时,可能对骨骼有潜在负面影响。适量饮用并注意补钙即可。大量饮用含磷酸的碳酸饮料(如可乐)可能干扰钙磷平衡,影响骨代谢。最好少喝或不喝甜饮料。

过量的盐(钠):高盐饮食会增加尿钙排泄。控制盐分摄入(每日<5g),有利于钙保留。

久坐不动: “缺乏运动”已被世界卫生组织列入全球主要死亡风险因素之一。长期静止不动会使骨骼失去必要的刺激信号,骨形成减弱,骨流失加速。

某些药物:长期(>3个月)大剂量使用糖皮质激素(如强的松、地塞米松)是导致药物性骨质疏松的头号元凶。其他如部分抗癫痫药、甲状腺素过量、质子泵抑制剂等也可能有影响。如需长期用药,务必与医生沟通骨骼保护方案。

五、 定期维护:了解你的骨骼状态

如同车辆需要定期保养检查,骨骼健康也需要关注“仪表盘”——骨密度检测。

骨密度检测(BMD):双能X线吸收测定法(DXA)是目前诊断骨质疏松的“金标准”,安全、快速、无痛。它能精确测量腰椎和髋部等关键部位的骨密度。

谁需要做?

一般建议: 65岁以上女性;70岁以上男性。

提早筛查(无论性别年龄):

有脆性骨折史(如轻微跌倒就骨折);

长期使用激素类药物(>3个月);

父母有髋部骨折史;

身高明显变矮(>3cm);

存在已知导致骨量丢失的疾病(如类风湿关节炎、甲亢、肾病、吸收不良综合症);

存在高风险因素(如长期吸烟、大量饮酒、低体重)[2]。

检测结果解读:医生会结合T值与Z值(与同性别年轻人或同龄人对比)评估您的骨密度水平,判断是骨量正常、骨量减少(骨质减少)还是骨质疏松。

目的:早发现、早干预。骨质减少虽未达骨质疏松,但骨折风险已升高,是宝贵的干预窗口期!

六、 特殊人群关注要点

女性:雌激素对骨骼有强大保护作用。绝经是女性骨量快速流失的最大“分水岭”。尤其需关注钙、VD摄入和加强运动。绝经过渡期及绝经后女性应咨询妇科或内分泌科医生,评估是否需进行激素补充治疗(HRT)或其他抗骨松药物干预。

老年人:骨流失加速、跌倒风险增加是双重威胁。

重点强调:

充足的蛋白质摄入(对抗肌少症)。

坚持进行力所能及的负重和抗阻运动(如快走、靠墙蹲坐、使用弹力带)。

极其重要的防摔措施:改善家居照明、清除地面障碍物、浴室加防滑垫扶手、穿合脚防滑鞋、积极治疗影响视力和平衡的疾病(白内障、周围神经病变等)、视情况使用拐杖等辅助器具。

定期进行骨密度检测和跌倒风险评估。

已患骨质疏松或有骨折史者:在医生指导下进行规范的药物治疗,并必须严格执行非药物干预措施(营养+运动)以防止再次骨折。防止跌倒更是重中之重。

rId15骨骼健康并非一蹴而就,更非年老时才需关注。它是一个贯穿生命全程的长期工程。从成年早期开始,甚至更早,我们就应注重通过均衡营养(尤其钙+VD)、科学运动(负重+力量)、规避风险因素(戒烟限酒限盐防久坐)这三大支柱来奠定坚实基础。定期(尤其是高风险人群)进行骨密度检测,了解自身状况。对于特殊人群如女性和老年人,采取更有针对性的防护措施。

投资骨骼健康,就是在投资未来数十年的独立行走能力、生活自理能力和生命质量。从现在开始,把守护骨骼提上日程,让我们都能昂首挺胸,步履稳健地迈向人生的每一个精彩阶段!(图片来自网络,如有侵权,联系删除,致谢原作者)。

参考文献:

中国营养学会.中国居民膳食营养素参考摄入量(2023版). 北京: 人民卫生出版社, 2023.

中华医学会骨质疏松和骨矿盐疾病分会.原发性骨质疏松症诊疗指南(2022). 中华骨质疏松和骨矿盐疾病杂志, 2022, 15(6): 573-611. (国内最权威的骨质疏松临床诊疗规范)

American College of Sports Medicine (ACSM). ACSM Position Stand: Physical activity and bone health. Medicine & Science in Sports & Exercise, 2004, 36(11): 1985-1996.

Weaver CM, Gordon CM, Janz KF, et al. The National Osteoporosis Foundation’s position statement on peak bone mass development and lifestyle factors: a systematic review and implementation recommendations. Osteoporos Int, 2016, 27(4): 1281-1386.

Institute of Medicine (US) Committee to Review Dietary Reference Intakes for Vitamin D and Calcium. Dietary Reference Intakes for Calcium and Vitamin D. Washington (DC): National Academies Press (US); 2011.

World Health Organization (WHO). Assessment of fracture risk and its application to screening for postmenopausal osteoporosis: report of a WHO Study Group. WHO Technical Report Series, 843. Geneva: WHO, 1994.

来源: 徐斌医师

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

徐斌医师

徐斌医师