一、基本概述

碳足迹(carbon footprint)是量化一项活动或产品在其生命周期内,直接或间接产生的温室气体排放总量的环境指标,温室气体主要包括二氧化碳、甲烷、一氧化二氮、氢氟碳化物等。通常以二氧化碳当量表示。

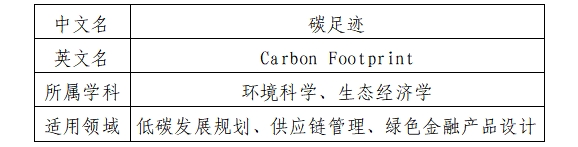

二、分类信息

三、详细解释

碳足迹的概念,起源于20世纪90年代由William Rees和Mathis Wackernagel在英属哥伦比亚大学提出的“生态足迹(Ecological Footprint)”理论,指人类活动对地球生态系统的资源消耗和环境影响。最初,该理论是通过计算人类活动所需的生物生产性土地面积,来衡量人类资源消耗的可持续性。21世纪初,随着气候变化议题升温,生态足迹中的碳排放维度被剥离并深化,形成独立的“碳足迹”概念——即以二氧化碳当量计量特定实体(个人、产品、企业、国家)在给定周期内直接与间接温室气体排放总量。这一术语在大众传播中首次大规模流行,是在2005年前后由英国BP公司(英国石油公司)和广告公司Ogilvy推广的一场“碳足迹计算与减排”宣传活动中开始被广泛使用的。其外延逐步扩展:从早期聚焦二氧化碳,到涵盖甲烷、氧化亚氮等《京都议定书》规定的6类气体及蒙特利尔议定书管控气体(共63种),并通过全球变暖潜势(Global Warm-Ing Potential,GWP)折算为统一当量。(《京都议定书》全称《联合国气候变化框架公约的京都议定书》是《联合国气候变化框架公约》的补充条款,其目标是“将大气中的温室气体含量稳定在一个适当的水平,以保证生态系统的平滑适应、食物的安全生产和经济的可持续发展。”)

碳足迹适用于各种主体,包括个人、群体、政府、企业、组织、产业部门等及其所从事的活动,也可用于衡量产品(包括商品和服务)的环境影响。它包括直接排放(例如制造业、供暖和交通运输中化石燃料燃烧产生的排放)以及间接排放(即生产所消耗商品和服务相关电力所需的排放)。碳足迹通常以重量单位表示,如以每年排放的吨二氧化碳或以二氧化碳当量来衡量温室气体的总排放量。

最初的碳足迹仅包括二氧化碳的排放量,这是由于一些其他具有温室效应的温室气体因数据可获得性问题而难以量化。经过不断演变发展,目前《京都议定书》规定了6类气体(二氧化碳、甲烷、氧化亚氮、氢氟碳化物、全氟碳化物、六氟化硫)及蒙特利尔议定书管控气体,共六十余种。这些温室气体的来源包括:二氧化碳主要产生于化石燃料燃烧;甲烷源自煤矿及油气田开采、垃圾填埋分解、农业及畜牧业;氧化亚氮主要来自化工生产、废弃物及化石燃料燃烧;氢氟碳化物来自冷媒介、半导体制造业;全氟碳化物主要由于铝生产及半导体刻蚀;六氟化硫源自镁生产及高压变电站。

碳足迹可以用来衡量人类活动对环境的影响,为个人和其他实体实现减排确定一个基准线。但“碳足迹”的定义目前还没有统一,大致可以分为国家碳足迹、组织碳足迹、产品碳足迹、个人碳足迹四个层面。

依据《IPCC国家温室气体清单指南》(2006版及2019修订版),国家碳足迹指“一国在特定时期内(通常为一年),由领土内所有排放源产生的温室气体排放总量,扣除森林等碳汇所吸收的部分后,最终以二氧化碳当量表示的净排放量”。国家碳足迹包括所有为了满足家庭消费、公共服务以及投资所排放的温室气体。

组织碳足迹是指对特定企业在运营活动中产生的温室气体排放总量的系统量化,以二氧化碳当量为计量单位。排放范围是从温室气体协议(GHG Protocol)引用而来的,碳足迹的范围一、范围二和范围三的定义如下,范围一:直接温室气体排放,来自公司直接拥有或控制的排放源,例如燃料燃烧。范围二:间接温室气体排放,来自公司购买的能源的生产,例如电力和热力的使用。范围三:所有其他间接温室气体排放,发生在公司价值链中的排放,包括供应链和产品使用阶段的排放。这些范围的划分有助于企业识别排放来源,并制定有效的减排策略。此概念是为了定义一家企业该如何定义或对相关的温室气体排放负责。

产品碳足迹(Carbon Footprint of Product,CFP)是产品生命周期内产生的温室气体排放。一种产品的生命周期通常包括原料及能源开采运输、产品生产、产品运输储存、产品分销使用、废弃物回收处理等环节,可以通俗地表述为“从摇篮到坟墓”的温室气体排放过程。产品碳足迹的量化需严格遵循生命周期评价标准(ISO 14040/44),分四步流程:目的与范围界定、清单分析、影响评价、结果解释。目前有多种针对产品碳足迹的计算方法,英国标准协会发起的《PAS 2050:2008商品和服务在生命周期内的温室气体排放评价规范》是全球首个产品碳足迹标准,《ISO 14067:2018温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南》则是运用较为广泛的国际标准。我国也已起草并实施了《GB/T 24067-2024温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南》。

个人碳足迹是指一个人在日常生活中因能源消耗、出行方式、饮食习惯、消费行为和废弃处理等活动所直接或间接产生的温室气体排放总量,通常以二氧化碳当量计量。它是衡量个人对气候变化影响程度的重要指标。例如,频繁乘坐飞机、开车、吃大量红肉、使用高能耗家电或过度消费都会显著增加个人碳足迹;而选择步行、骑行或公共交通、使用节能设备、推行低碳饮食和绿色消费习惯,则可以有效减少碳排放。关注并努力降低个人碳足迹,不仅能帮助我们建立更可持续的生活方式,也是在全球应对气候变化行动中,每个人力所能及的重要一步。

四、应用领域/前景

碳足迹作为衡量产品全生命周期碳排放的核心指标,在绿色转型中具有重要应用价值,主要体现在:一是指导企业(组织)识别减排关键环节,优化生产工艺和供应链管理,推动供应链协同减排;二是助力企业(组织)应对国际贸易壁垒,如欧盟碳边境调节机制下,获得认证的产品可避免高额碳关税;三是促进绿色消费,通过碳标签引导消费者选择低碳足迹的产品,使相关企业(组织)可获取额外利润等。

在应用场景方面,碳足迹已覆盖制造业、服务业等多领域。汽车行业通过优化动力系统降低碳足迹;建筑业采用低碳建材实现绿色施工;物流行业通过路线优化和新能源车辆减少运输排放;农业领域则聚焦于农产品全生命周期管理。

当前我国政策体系逐步完善,2024年工信部出台《工业领域碳达峰碳中和标准体系建设指南》,明确建立200项以上碳达峰标准,到2030年形成较为完善的工业领域碳达峰碳中和标准体系。生态环境部、市场监管总局公布实施的《温室气体自愿减排交易管理办法(试行)》,构建了全国碳市场基础框架。当前政策重点聚焦标准体系构建、试点示范推广及国际互认机制建设,为实现“双碳”目标提供制度保障。

五、绿色应用难点

目前碳足迹领域依然面临着部分亟待解决的问题:

其一是碳足迹的相关标准体系尚未完善,现有标准多为团体标准,核算边界模糊、质量参差不齐,不利于碳足迹的精准量化,对产品而言不利于出口境外、对行业及组织而言面临被多收取碳税的可能;

其二是数据基础薄弱,本土化数据匮乏且老旧,碳足迹量化依赖境外数据库,既不能反映我国近年情况,还可能有数据泄露风险;

其三是市场机制建设滞后,管理制度尚未全国推行、激励和奖惩制度不足,导致企业缺乏减排动力;

其四是国际话语权薄弱,由于前述原因,碳足迹结果难以获得认证及国外认可,行业、组织仅能被动应对贸易壁垒。

本词条贡献者:

李䶮 中石化石油化工科学研究院有限公司工程师 副主任师

本词条审核专家:

郭莘 中石化石油化工科学研究院有限公司高级专家 高级工程师

刘语 中国科学院工程热物理研究所研究员

参考资料**:**

[1]Wiedmann, T. and Minx, J. (2008). A Definition of 'Carbon Footprint'. In: C. C. Pertsova, Ecological Economics Research Trends: Chapter 1, pp. 1-11, Nova Science Publishers, Hauppauge NY, USA

本文封面图片来自版权图库,转载使用可能引发版权纠纷

来源: 科普中国

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普中国

科普中国