一、天空之上:“飞”起来的“中国翅膀”

2023年5月28日,C919大型客机从上海虹桥机场起飞,平稳降落在北京首都机场。这是它完成商业首飞的第100天,订单量已突破1200架——这意味着,未来十年,全球每7架新客机里,就可能有1架是“中国制造”。

C919的“中国含量”远超外界想象:它的航电系统(相当于飞机的“大脑”)由国产团队自主研发,能同时处理2000多个飞行参数;复合材料用量占比36%(传统客机仅15%),更轻更坚固;连发动机都采用了国产“长江1000A”的改进型号,虽然目前部分核心部件仍需国际合作,但国产化率已从首飞的60%稳步提升。

如果说C919是“大飞机”的代表,那么ARJ21支线客机则是“小而精”的典范。这种能坐78人的“小飞机”,专为中小城市航线设计,能在高温、高寒、高原等复杂环境下飞行。2022年,ARJ21的运营航线已覆盖国内100多个城市,累计运送旅客超500万人次——它不仅让偏远地区“飞”入了航空时代,更打破了国外支线客机对中国市场的垄断。

二、轨道之上:“跑”起来的“中国速度”

早上7点,北京西站的电子屏上跳动着“G65次列车发车时间:07:15”。这趟从北京到广州的高铁,正是“复兴号”家族的一员。它的时速稳定在350公里,从北京到广州只需8小时,比20年前的绿皮车快了10倍。

但“快”只是表象,“复兴号”的“中国芯”才是关键:它的牵引变流器用的是国产IGBT芯片(被称为“电力电子心脏”),能把交流电转换成高铁需要的直流电,此前这项技术被德国、日本垄断了30年;它的转向架(相当于高铁的“腿”)采用了“主动控制技术”,能根据轨道不平顺自动调整悬挂,让乘客感觉“像坐沙发一样稳”;连车头的流线型设计,都是中国工程师用超级计算机模拟了10万种方案后选出的,风阻系数比上一代降低15%。

更让人骄傲的是,“复兴号”家族越来越“全能”:有能在零下40℃运行的“耐寒版”,有专为高原设计的“防紫外线版”,还有能连接既有铁路线的“混血版”(兼容不同信号系统)。2023年,“复兴号”动车组保有量突破5000组,占全球高铁运营车辆的70%——中国不仅建成了世界上最大的高铁网(总里程超4.2万公里),更用“中国标准”定义了高铁的“黄金速度”。

三、能源之链:“造”出来的“绿色引擎”

在江苏常州的光伏产业园里,一块指甲盖大小的太阳能电池片正在发光。它来自隆基绿能的“HJT高效电池”产线,转换效率达到26.81%(全球领先)。而十年前,中国光伏产业还被贴上“低端制造”的标签——90%的硅料依赖进口,组件价格每瓦15元(现在仅1.5元)。

如今,中国光伏产业已成为“全球标杆”:多晶硅、硅片、电池片、组件的产能均占全球80%以上;像通威股份这样的企业,一年能生产100万吨硅料(相当于1000座埃菲尔铁塔的重量);更关键的是,中国企业掌握了从“提纯硅料”到“封装组件”的全链条技术,连最核心的PERC电池技术(占全球主流)都是中国科学家发明的。

如果说光伏是“阳光的搬运工”,那么锂电池就是“能量的充电宝”。宁德时代的“麒麟电池”,能量密度达到255Wh/kg(比传统电池高30%),能让电动车续航突破1000公里;它的“钠离子电池”更厉害,用海水就能提取原料(钠比锂便宜10倍),低温性能比锂电池好一倍,彻底解决了北方冬季“掉电焦虑”。2023年,宁德时代全球动力电池市占率37%,连续6年世界第一——从手机充电宝到电动车电池,从储能电站到卫星电源,中国锂电池正在“点亮”全球的绿色能源未来。

四、精密之眼:“探”向微观的“中国精度”

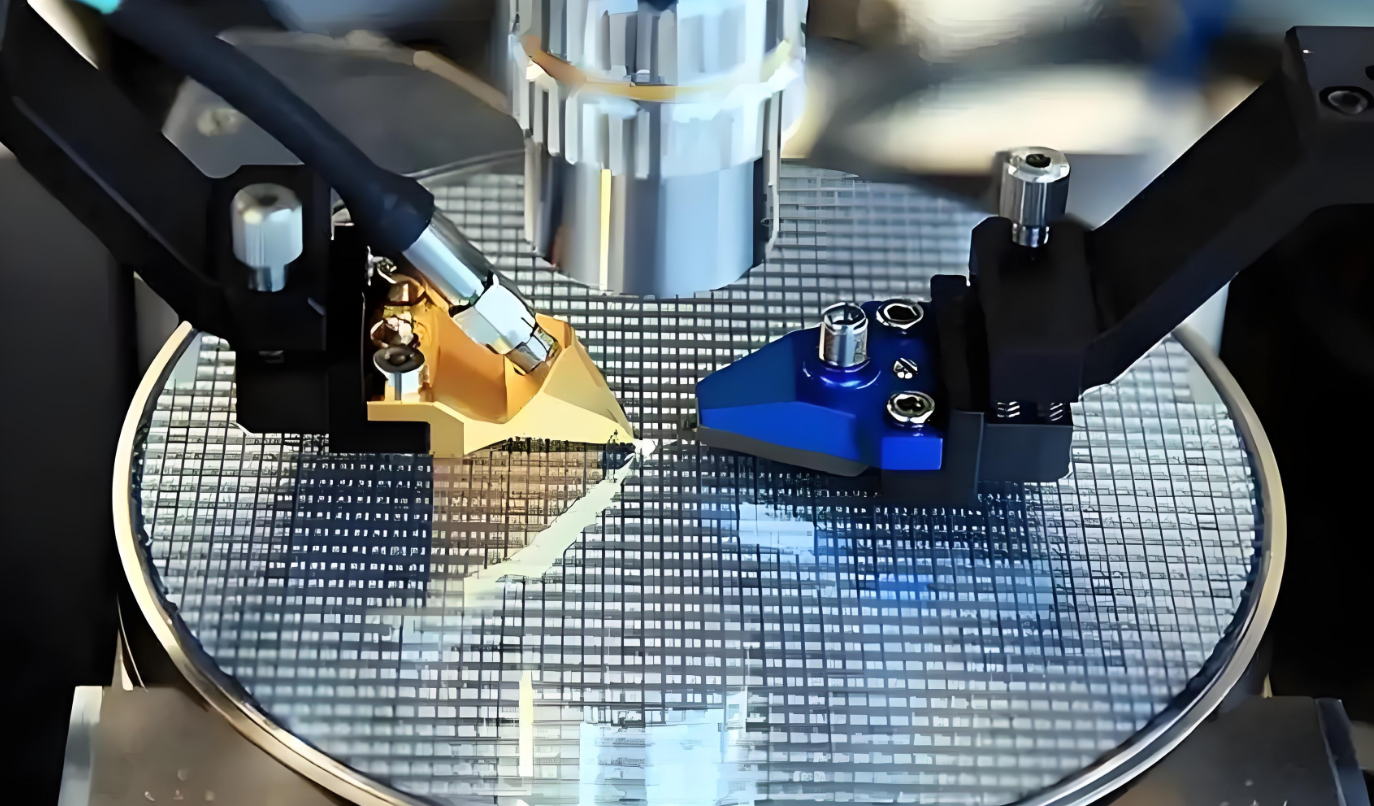

在上海微电子的实验室里,一台光刻机正在“画”芯片——它的镜头能聚焦到头发丝直径的1/1000(0.1微米),把电路图案精准“印”在硅片上。这是中国首台自主研发的28nm制程光刻机,虽然和荷兰ASML的EUV光刻机(3nm制程)还有差距,但它能满足国内80%的成熟制程芯片需求(比如家电、汽车芯片)。

光刻机的突破,只是中国精密制造的一个缩影。在沈阳机床的车间里,一台五轴联动数控机床正在雕刻航空发动机叶片——它能同时控制5个坐标轴(相当于人的5根手指协同动作),加工精度达到0.001毫米(比头发丝还细10倍)。过去,这种机床只能进口,一台价格高达1亿元;现在,国产五轴机床不仅性能达标,还能根据客户需求定制“专属加工方案”,已经被商飞C919的生产线采用。

更让人惊喜的是,精密制造正在“下沉”到日常生活:海尔的“卡奥斯”工业互联网平台,能让洗衣机生产线根据用户需求自动调整程序(比如“母婴模式”更杀菌,“羊毛模式”更柔软);徐工重工的“汉云”工业互联网,能让挖掘机通过5G远程操控,在矿山里“自己找矿、自己挖矿”——这些“看不见的精密”,正在让制造变得更聪明、更懂用户。

五、国家战略:从“制造大国”到“制造强国”的“路线图”

这些“新名片”的背后,是中国“中国制造2025”规划的强力支撑。这份2015年发布的“制造强国战略”,明确了“三步走”目标:2025年进入全球制造强国第二方阵,2035年进入第一方阵,2049年成为全球领先的制造强国。

如今,“中国制造2025”的蓝图正在变成现实:高端制造占制造业总产值的比重,已从2015年的27%提升至2023年的35%,2030年将冲刺40%;培育了12000多家“专精特新”企业(专注于细分领域的高端制造),其中“小巨人”企业8997家,它们像“螺丝钉”一样,卡位全球产业链的关键环节;更关键的是,中国建成了全球最完整的工业体系(41个工业大类、207个中类、666个小类),从一颗螺丝到一架大飞机,都能“自主可控”。

结语:高端制造的“中国故事”才刚刚开始

“中国标签”的背后,是14亿人的努力:工程师在实验室里熬红的双眼,工人在车间里打磨的双手,科学家在论文里写下的公式,共同织就了中国高端制造的“新名片”。

未来的十年,我们或许会看到更多“新名片”:载人登月的“嫦娥”、深潜万米的“奋斗者”、飞向火星的“天问”,还有更多像C919、复兴号、麒麟电池一样的“国之重器”。它们不仅是技术的突破,更是一个古老民族对“制造强国”的承诺——用智慧和汗水,让“中国制造”成为全球高端制造的“黄金标签”。

毕竟,从“制造”到“智造”,中国制造业的故事,从来都不是“追赶”,而是“超越”。

作者简介:封崇崇,男,江苏沛县人,大学学历,正高级工程师。国家注册质量管理体系(QMS)审核员、国家注册环境管理体系(EMS)审核员、国家注册职业健康安全管理体系(OHSMS)审核员、国家注册服务认证审查员。现为山东省科技专家(山东省科技厅)、山东省工业和信息化厅专家、科普中国专家、科学辟谣专家、科创中国专家、泰山科普名家、泰安市科技创新智库专家等。

来源: 封崇崇

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

封崇崇

封崇崇