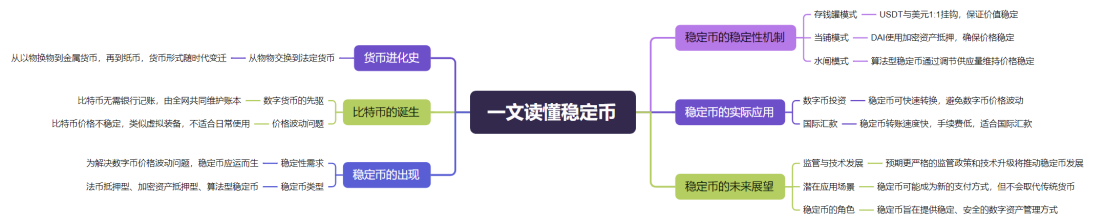

咱们每天扫码付款、发红包,可能很少琢磨过 “钱” 这东西是咋一步步变成现在这样的。其实货币的进化史,就跟咱们穿的衣服一样,从兽皮到棉麻再到各种新材料,一直在跟着时代变。稳定币就是货币家族里最新款的 “衣服”,今天就唠唠它的来龙去脉。

从石头到纸币:老祖宗的 “花钱智慧”

最早的时候,人们交易全靠 “以物换物”。你有一袋米,我有一只羊,咱们觉得划算就换了。可后来问题来了,要是你想用米换把斧头,斧头主人偏不想要米,这交易就黄了。于是大家开始找公认值钱的东西当 “中间物”,像海边捡的贝壳、山里挖的玉石,甚至还有用盐块的 —— 毕竟谁家做饭都得用盐。

再后来,金属货币成了主流。黄金白银这玩意儿好,不容易坏、能掰成小块,拿着一小块就能换好多东西。但也有麻烦事,出门买个大件,得背着一袋子沉甸甸的银子,既累又怕被抢。聪明的商家就想了个招:开个票据,上面写着 “凭票可取 10 两银子”,这就是最早的纸币原型。到了现代,国家统一印钞票,咱们手里的人民币,背后就是国家信用在撑腰,100 块今天能买 3 斤苹果,明天大概率也差不离。

比特币:像坐蹦极的 “数字宝贝”

互联网普及后,有人脑洞大开:“为啥钱非得让银行管着呢?”2008 年,比特币就这么诞生了。它不用银行记账,而是靠全网的人一起记,就像一个小区的人共用一个账本,谁也没法偷偷改数字。

但这比特币有个大毛病:价格太离谱。刚出来那会儿,几毛钱一个都没人要,后来居然涨到一个能换几十万人民币,可没过多久又跌了一半多。你想想,要是用它买手机,早上看够买个最新款,中午可能就只够买个二手的了,压根没法当日常花钱的玩意儿。后来又冒出来不少类似的数字币,全都是这脾气 —— 忽高忽低,更像是游戏里的虚拟装备,看着值钱,实际花起来没谱。

稳定币:给 “疯涨疯跌币” 装个 “定速巡航”

比特币这些 “野路子货币” 太不安分,于是有人琢磨:能不能搞一种数字币,价格别老蹦跶?就像给开疯了的车装个定速巡航,这就是稳定币的由来。

它的想法特简单:跟咱们熟悉的东西绑在一起。比如最常见的 USDT,你可以把它当成 “数字版美元”,1 个 USDT 就对应 1 美元。就像咱们手机里的余额,显示 100 块,那它就值 100 块现金,不会突然变多或变少。

稳定币咋做到 “稳如泰山”?

说出来你可能不信,让稳定币稳住的法子,跟咱们生活里的事儿挺像:

· 存钱罐模式(法币抵押型):就拿 USDT 来说,发行的公司说,每造出 1 个 USDT,就往银行存 1 美元。你手里的 USDT 想换美元了,随时能换。这就像你给孩子一个存钱罐,告诉他罐子里有 100 块,他随时能拿出来花,自然就信这存钱罐值 100 块。

· 当铺模式(加密资产抵押型):有种叫 DAI 的稳定币,运作起来像去当铺借钱。你拿一块值 2000 块的手表当抵押,当铺只肯借你 1000 块。为啥?怕手表掉价啊,就算掉到 1200 块,当铺把表卖了也能收回 1000 块。DAI 就是用这招,用其他数字币当抵押,保证自己价格稳定。

· 水闸模式(算法型):这就像小区里的供水系统,水压高了就关小点闸门,水压低了就开大点。但这系统太精巧,以前有过 “闸门失灵” 的时候,导致价格一下子崩了,所以现在很少有人用这种。

稳定币到底有啥实际用处?

说个身边的例子:要是你玩数字币投资,用人民币买了比特币,等它涨了想卖掉,钱要转回银行卡,可能得等好几天。但换成稳定币就快多了,涨了立马换成 USDT,这钱在数字钱包里随时能接着用,既不会像比特币那样跌价,又比转银行方便多了。

再比如给国外的亲戚寄钱,通过银行寄 1 万块,手续费可能要几百,还得等三四天。用稳定币的话,几分钟就到账,手续费可能就一杯奶茶钱。对于那些本国钱天天贬值的地方,老百姓更愿意换点稳定币存着 —— 就像咱们爸妈喜欢存点黄金,心里踏实。

这东西以后能成大气候吗?

现在的稳定币还像个刚上初中的孩子,还在长身体。以后可能会有更严的 “校规”(监管政策)管着它,确保它规规矩矩的;技术也会不断升级,比如交易速度更快,就像从自行车换成电动车。

说不定再过几年,你出国旅游,掏出手机用稳定币买杯咖啡;或者买个二手家电,直接用稳定币转账,不用再等银行审核。它可能不会取代咱们现在用的人民币,但肯定会成为一种新的花钱、存钱方式。

说到底,稳定币就是为了治住数字币 “脾气暴躁” 的毛病。它不像比特币那样刺激,但能安安稳稳地在数字世界里帮咱们管钱、花钱。至于它以后能发展成啥样,咱们就翘首以待啦。

来源: 高波

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

高波

高波