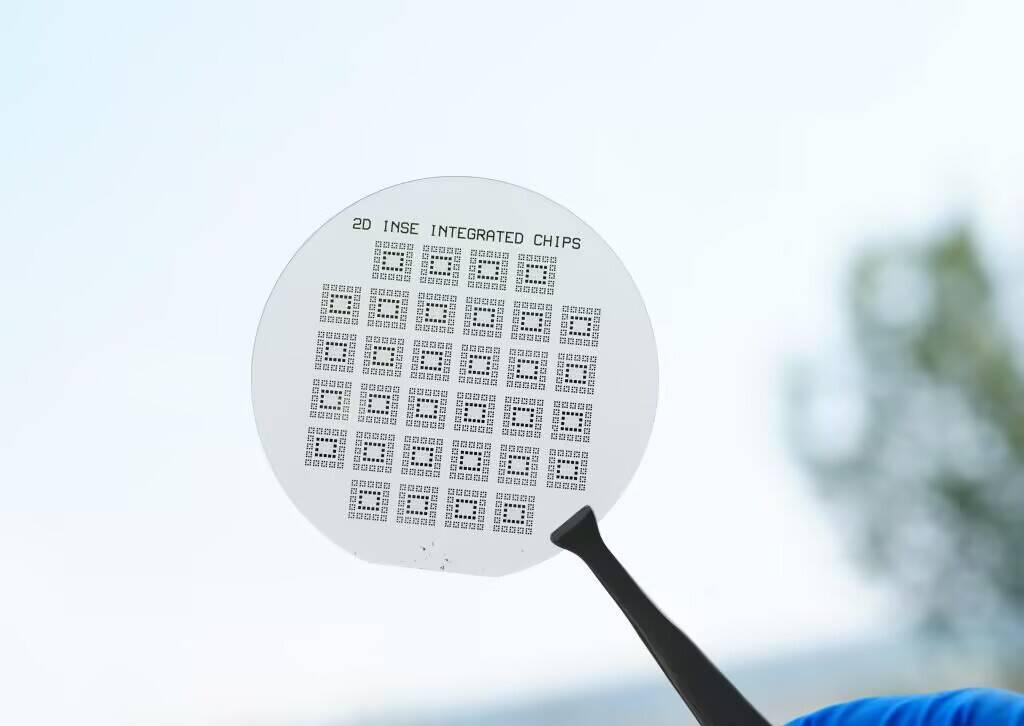

基于二维硒化铟半导体晶圆的集成晶体管阵列。图片来自新华社

作者段跃初

朋友们,最近北大和人大的科研团队搞出了个大突破,跟半导体有关,而且这突破可能会直接影响咱们未来用的手机、电脑,甚至整个电子行业的走向。别觉得这离咱们远,其实这里面的门道拆开了说,还挺有意思的。

先从一个核心点说起,这次研究的主角叫“硒化铟”。可能有人听着陌生,咱先给它画个像:这是一种“层状二维材料”,啥意思呢?就像一张张极薄的纸,能一层层叠起来,单张的厚度可能只有几个原子那么厚。这种结构让它天生就有“超能力”——电子在里面跑起来特别快,反应也极其灵敏。

咱们现在用的芯片,大多是硅做的。硅这东西靠谱了几十年,但就像跑步到了极限,再想提速越来越难。而硒化铟不一样,它的“电子迁移率”(简单说就是电子跑得多快)比硅高得多,打个比方,要是硅里的电子是骑自行车,那硒化铟里的电子就是骑摩托,速度差着量级呢。这意味着用它做的芯片,处理数据能更快,功耗还能更低,这可是未来电子设备的核心追求。

光材料好还不够,得能“量产”才行,这就说到第二个关键点:“晶圆级集成制造”。咱们平时说的芯片,都是从“晶圆”上切下来的,晶圆就像一块大蛋糕,越大越规整,能切出来的芯片就越多,成本也越低。但硒化铟这材料娇贵,想做出大尺寸、高质量的晶圆,难上加难。

以前科学家们最多也就做出小块的硒化铟薄片,想铺满整个晶圆,要么材料不均匀,要么表面坑坑洼洼,根本没法用。而这次北大和人大的团队,硬是攻克了这个难题,在国际上第一次做出了“高质量”的硒化铟晶圆。啥叫高质量?就是整个晶圆上的硒化铟薄膜厚度均匀,没有杂质,性能稳定,就像一块完美的大蛋糕,每一口味道都一样。

更厉害的是,他们在这晶圆上直接做出了“晶体管阵列”。晶体管是芯片的基本单位,相当于一个个开关, billions(十亿)个开关协同工作,才能实现复杂的计算。这次做出来的晶体管,性能直接“碾压”了目前最先进的3纳米硅基芯片。3纳米是什么概念?差不多是几个原子并排的宽度,已经是硅基技术的极限了。而硒化铟晶体管在开关速度、能效比这些核心指标上都超过了它,这就好比用新材料造出了比F1赛车还快的车,而且还更省油。

说到这儿,可能有人会问:这东西到底能给咱们带来啥?咱从几个方面铺开了说。

首先是“高性能计算”。现在咱们用电脑处理大数据、玩3A游戏,总觉得不够快,或者电脑风扇呼呼转、发烫厉害,这都是因为硅基芯片的性能快到顶了。要是换成硒化铟芯片,未来的电脑可能运算速度翻好几倍,同时还更省电,笔记本电脑用一天不插电都有可能,服务器机房的能耗也能大大降低,这对环保和成本控制都是大好事。

然后是“柔性电子设备”。硒化铟是层状材料,天生柔韧,能弯能折。想想看,以后的手机屏幕可能像纸一样能卷起来放口袋里,智能手表的表带本身就是屏幕,甚至衣服上都能印上电路,监测健康数据。这些现在还停留在概念阶段的产品,有了这种材料,可能很快就能走进现实。

还有“物联网设备”。现在家里的智能音箱、传感器越来越多,这些设备大多靠电池供电,频繁换电池很麻烦。硒化铟芯片功耗低,能让这些设备的续航时间大幅延长,可能半年甚至一年才换一次电池,用起来会方便得多。而且它反应快,能更灵敏地处理信号,比如烟雾报警器能更早预警,智能家居的响应速度也会像人与人对话一样即时。

当然了,好东西想普及,总得跨过几道坎,这就是咱们要聊的挑战。

第一个坎是“材料制备”。现在做出高质量的硒化铟晶圆,成本还比较高,工艺也复杂。就像刚开始做硅晶圆时,一块小晶圆都贵得吓人,后来技术成熟了才便宜下来。硒化铟要走通这条路,得找到更简单、更低成本的量产方法,比如优化原材料配比,改进生长设备,让它像硅一样能大规模生产。

第二个坎是“兼容性”。现在的半导体工厂,从设备到工艺,都是为硅基芯片设计的。硒化铟要想大规模应用,不能让工厂全部推倒重来,得能“融入”现有体系。比如,它的厚度、导电性要能和现有电路设计兼容,焊接、封装这些环节也得适配,这需要科研人员和工厂一起琢磨,找到平衡点。

第三个坎是“可靠性”。芯片这东西,得经得住“折腾”——高低温、潮湿、震动,用个几年性能也不能衰减太多。硒化铟是新材料,长期使用下会不会氧化?层与层之间会不会松动?这些都需要长期测试和改进。就像新手机上市前要经过摔打、泡水测试,硒化铟芯片也得通过各种“酷刑”,才能真正放心用在产品里。

不过话说回来,这些挑战都是技术发展中必然会遇到的,当年硅基芯片刚出来时,也被质疑过“不稳定”“成本高”,但现在不也成了整个电子行业的基石吗?这次北大和人大的突破,最关键的意义在于“打开了一扇门”——它证明了二维材料不仅能在实验室里做出小块样品,还能真正走向工业化,做出性能超越现有技术的器件。

这事儿对咱们国家来说,意义就更特殊了。这些年,咱们在半导体领域一直被“卡脖子”,核心技术受制于人。而硒化铟这种新材料,全世界都在同一起跑线,咱们这次率先实现晶圆级集成,等于在新赛道上抢了个好位置。未来要是能在这上面持续突破,说不定能绕过传统硅基技术的专利壁垒,走出一条自主可控的道路。

往远了想,这可能只是一个开始。除了硒化铟,还有石墨烯、二硫化钼等一大堆二维材料,都各有各的本事。这次的技术突破,相当于积累了一套“二维材料量产秘籍”,以后再研究其他材料,就能少走很多弯路。说不定再过十年,咱们用的手机芯片上,印着的就不是“硅”,而是“硒化铟”了。

总之,这事儿看着是个科研突破,其实离咱们的生活很近。它意味着更快的电脑、更耐用的手机、更酷炫的智能设备,更意味着咱们国家在科技领域又往前迈了坚实的一步。咱们就等着看,这小小的硒化铟,未来能掀起多大的波澜吧!

来源: 科普文迅

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普文迅

科普文迅