“海斗一号”加入群聊

Hello~大家好~你们是不是也和小编一样,最近被北斗导航卫星发射成功的新闻刷屏了?有一说一,跟天上的“北斗”相比,我们这位勇探深海的“海斗”也毫不逊色。今天,颂小编就给大家介绍一下这位可爱又勇敢的水下猛将——“海斗一号”。

相信大家对“蛟龙”号深潜器在马里亚纳海沟创下的7062.68米的中国载人深潜记录还记忆犹新。2012年6月,7000米级深潜试验的成功,意味着“蛟龙”号可以在占世界海洋面积99.8%的广阔海域中使用,但这剩下的0.2%的海域,对于我们而言依旧是难以企及的禁区。而“海斗一号”全海深自主遥控潜水器的设计目标,就是进入这0.2%的神秘区域,直奔万米深海。

取长补短、集成创新

身长3.8米,红黄相间的鱼形外壳鲜艳夺目,一双水汪汪的大眼睛尽显呆萌可爱,搭载着全海深电动机械手、高清摄像机……“海斗一号”灵动矫健的身姿游弋于蓝天碧海间。

这个外表蠢萌,却刷新了中国潜水器最大下潜深度纪录的神器就是我国首台作业型全海深自主遥控潜水器(ARV, Autonomous & Remotely Operated Vehicle)——“海斗一号”。

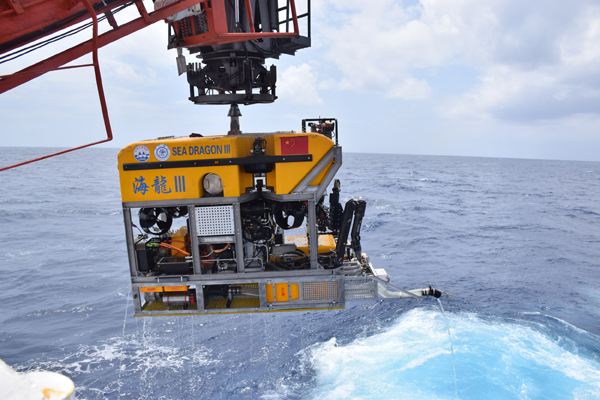

可能很多小伙伴听说过远程遥控潜水器(ROV, Remotely Operated Vehicle)和自主式水下潜器(AUV, Autonomous Underwater Vehicle)。远程遥控潜水器(ROV)通常需要依靠电缆提供动力,可以在一定范围内进行精细作业,但因为受脐带缆的约束,其下潜深度和工作范围都有限。

远程遥控潜水器(ROV)水下作业模式

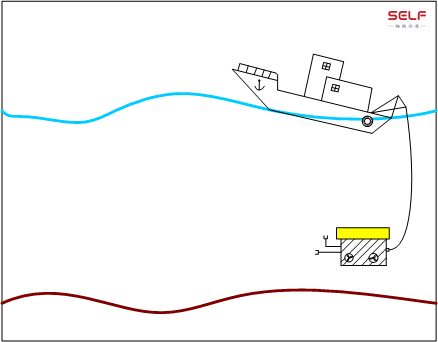

而自主式水下潜器(AUV)主要用于大范围的水下探测,由于没有脐带电缆的约束,可以在海中走得更深更远,但数据却无法实时传输。

自主式水下潜器(AUV)水下作业模式

总的来说,这两种潜水器各有利弊。

那么自主遥控潜水器(ARV)又是何方神圣?

自主遥控潜水器(ARV)其实是近十几年来发展起来的一种新型复合式潜水器,它结合了AUV和ROV的特点,具有开放式、模块化、可重构的体系结构和多种控制方式,自带能源并携带微细光缆,这种潜水器既具有AUV大面积水下探测和搜索的功能,又可以像ROV一样进行实时操作控制。“海斗一号”就属于ROV和AUV两类深潜器的结合体,是为取长补短研发的水下机器人。

挑战万米,刷新纪录

“未来十年,中国的水下机器人一定能到达马里亚纳海沟。”几年前中国科学院沈阳自动化研究所(简称沈阳自动化所)科研人员在接受采访时,曾放出这样的豪言壮志。

科学家把深度为1000米的海域定义成深海,深度在6000米以上的海域叫做深渊。马里亚纳海沟代表了地球上的极限深度,是世界上迄今为止大家所知最深的深渊。世界上很多科学家都想研究马里亚纳海沟,但无论是深渊技术的发展还是开展深渊科学研究,都面临着巨大的挑战。而在深渊环境,最大的技术难点之一就是耐压。

在水深10000米处,压力大概是每平方厘米1吨,这是什么概念?1平方厘米大概是大家拇指指甲盖的大小,假设一头成年猪重约100千克,那么这里的压力相当于十头成年猪在你的指尖起舞。这谁能顶的住啊!所以科学家研制深潜器,最主要的就是要解决它的耐压问题,保证它能顺利下潜到马里亚纳海沟的底部。然而想要解决这个问题,谈何容易。

几年间,经历了数次试验,攻克了多重技术难关,终于,由沈阳自动化所联合中国科学院声学所、哈尔滨工程大学和中国科学院西安光学精密机械研究所等国内十余家单位共同研制的“海斗一号”,在2020年6月成功完成万米海试与试验性应用任务,最大下潜深度10907米,刷新了我国潜水器最大下潜深度纪录,取得了多项重大突破,填补了我国万米级作业型无人潜水器的空白。

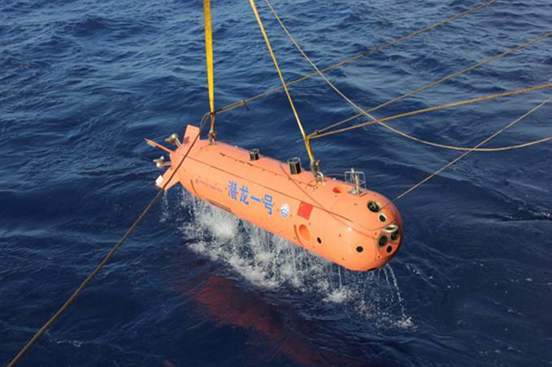

心系海底,逐梦深蓝

“海斗一号”的成功,离不开中科院沈阳自动化所在水下机器人领域的长久积累。从1986年沈阳自动化所研制出我国首台水下机器人“海人一号”,到参与研制我国第一台自行设计、自主集成研制的“蛟龙”号载人潜水器、再到研制出“潜龙一号”、“潜龙二号”、“探索者”号等自主水下潜器……有了前期的不断积累,才有了这次突破万米深渊的辉煌。

30多年来,以沈阳自动化所为代表的科研工作者把我国水下机器人推向了更深更远的大海,此次“海斗一号”万米海试的成功也将成为我国深渊科学研究的新起点。

来源: 大洋样品馆 张老师

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

大洋样品馆 张老师

大洋样品馆 张老师