1. 无花果的“障眼法”

无花果营养价值高且口感独特,深受人们喜爱。虽然被大家称为无花果,但它其实是有花的。

所谓的无花“果”实际上是由榕树的“花序”发育而来的,其内有若干单性小花,最多可以达到几万朵。我们吃无花果时感觉嚼起来有颗粒感的部分便是由小花发育而来的果实。榕树的花序非常特殊,花序托膨大内卷,把小花隐藏在它的内壁腔里,这种特殊的结构被称为“隐头花序”。由于小花的位置十分隐蔽,人们从外表完全看不到榕树开花的过程,只见到它结果,因此称榕果为“无花果”。

榕树及榕果。图源:参考文献

榕果及其内部结构。图源:pixabay

2. 榕树具有重要的生态地位

榕树是桑科榕属植物的总称,主要分布在热带和亚热带地区的雨林中。全球共有近900种榕树,既有低矮的草本,也有高大的乔木。榕树一年结果多次,为多种生物提供了丰富的食物来源和生存空间,是雨林的关键类群。我国约有100种榕树,主要分布于云南西双版纳,在很多城市的街道和公园中也常常能看见它们的身影,具有“气根”、“板根”和“独木成林”等独特现象。

榕树的独木成林现象。图源:pexels

榕树有雌雄同株和雌雄异株2种类型,并且雌、雄花的成熟时期不同步,无法完成同果内传粉。那么问题来了,榕树的隐头花序几乎完全密封,风雨皆可阻挡,它是如何完成传粉的呢?答案就是——传粉榕小蜂。

3. 榕树与传粉榕小蜂的互利共生

榕树和传粉榕小蜂之间具有复杂的种间关系,最典型的就是互利共生:榕树为小蜂提供繁殖后代的场所及营养物质,小蜂为榕树传粉,帮助其完成繁殖。榕树和传粉榕小蜂之间互相帮助,彼此依存,缺少任何一方都会导致另一方无法继续存活。研究表明,榕树和传粉榕小蜂的这种互利共生关系已经存在了至少7500万年。

传粉榕小蜂隶属榕小蜂科,大部分时间都生活在榕果中,体长仅有1-3毫米,并且演化出了一系列与传粉功能相适应的结构特征。如头部扁平、头腹面有鳃片状结构、触角上有发达的倒勾、胸腹面有花粉筐、前足有花粉刷等。

垂叶榕的传粉榕小蜂。图源figwaspcn

4. 传粉榕小蜂独特的生活史

在雌雄同株的榕树上,同一个榕果内具有3种类型的小花:短花柱雌花、长花柱雌花和雄花。

2种雌花先发育成熟,此时榕树释放特殊的挥发性物质吸引特定雌性传粉榕小蜂,后者借助自身结构优势,通过撕咬榕果上层叠交错的苞片口钻进果腔内。这个过程并不容易,代价往往是翅膀被撕扯掉、触角折断甚至死亡。

正在进入榕果的小蜂。图源:参考文献

苞片口处小蜂被扯掉的翅。图源:参考文献

传粉榕小蜂的产卵器长度与短花柱雌花高度匹配,因此进入果腔后小蜂便将产卵器伸入短花柱雌花的子房中产卵。被产卵的雌花子房膨大形成“虫瘿”,为小蜂的后代提供发育场所和营养物质。

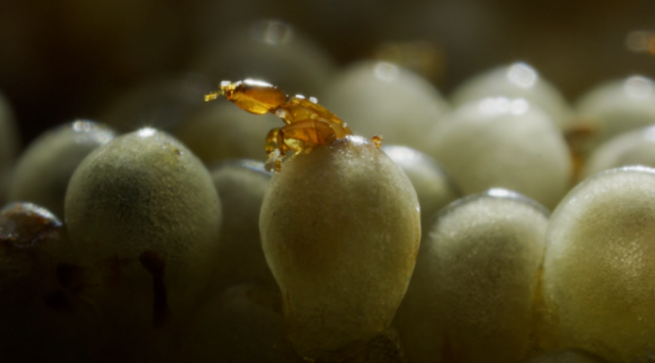

成功进入榕果的小蜂。图源:参考文献

虫瘿中的小蜂后代逐渐发育成熟,其中雄性后代先离开虫瘿,此时雌性后代尚在虫瘿当中。接下来,雄性小蜂便忙着寻找虫瘿中的雌性小蜂并完成交配。雄性小蜂没有翅膀,主要任务是交配和帮助雌性小蜂飞离榕果,如在榕果上钻孔或充当天敌的诱饵。

雄性后代先钻出虫瘿。图源:参考文献

雄性与虫瘿中的雌性完成交配。图源:参考文献

随后雌性后代离开虫瘿,此时榕果内的雄花也已经发育成熟,雌性后代在爬行过程中可主动或被动携带花粉。接下来,大量携带花粉的雌性小蜂从榕果中钻出,寻找下一个榕果,进入后在短花柱雌花中产卵,同时为长花柱雌花完成传粉,开启新一轮的循环。

也就是说,在雌雄同株的榕树中,短花柱雌花负责为传粉榕小蜂提供“育婴室”,长花柱雌花被传粉榕小蜂传粉后产生种子,雄花则提供花粉。

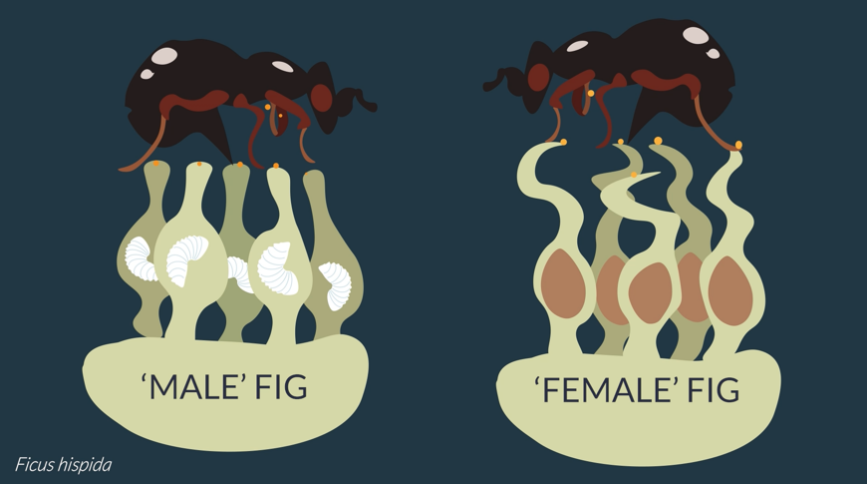

雌雄异株的榕树与上述过程类似,不过功能分化更加明确,因此往往被认为是演化中更“高等”的存在。雌株的榕果内只有雌花,花柱较长,被传粉榕小蜂传粉后产生种子,专门负责榕树的繁殖。雄株的榕果内有2种小花:雄花和中性花。中性花花柱较短,专门用来养育传粉榕小蜂,即使粘上花粉也不会形成种子。通常情况下,携带花粉较多的小蜂钻进雌株的榕果为其传粉,而携带花粉较少的则钻进雄株的榕果,为自己繁殖后代。

雌雄异株榕树与榕小蜂。图源:参考文献

看到这儿,是不是有小伙伴开始担心我们平时吃的“无花果”肚子里都有虫了?放心,我国商业化种植的榕树多为单性结实品种,是不依赖传粉榕小蜂的。

5. 榕树和传粉榕小蜂之间的演化博弈

如果你认为榕树和传粉榕小蜂之间一直是亲密无间的“战友”,那就低估它们演化的复杂性了。传粉榕小蜂有它的“小心思”,而榕树也有相应的对策。

比如,在雌雄同株的榕树中,榕树和小蜂对雌花的利用存在着竞争关系。因此,花柱长度和产卵器长度之间经历了漫长的“军备竞赛”:传粉榕小蜂演化出更长的产卵器以便在更多雌花上完成产卵,而榕树则通过延长花柱长度来避免小蜂得逞。再如,传粉榕小蜂中演化出了部分不传粉的“欺骗者”,试图不劳而获。而榕树则有它的“惩罚机制”:提前落果,与欺骗者后代同归于尽;减少小蜂后代数量或者降低其后代质量等。

此外,研究者曾认为榕树和传粉榕小蜂之间严格遵循一对一原则,也就是1种榕树只有1种小蜂为其传粉,1种小蜂也只能在1种榕树上繁殖后代。然而随着深入研究,人们发现了越来越多非一对一的案例,包括1种榕树具有多种传粉者,以及多种榕树共享1种传粉者,说明榕树和榕小蜂之间的演化过程比我们想象中更加复杂。

当你下次再品尝无花果时,不妨也想一想隐藏在其中的漫长演化史吧~

参考文献

[1] van Noort, S. & Rasplus, JY. (2025). Figweb: figs and fig wasps of the world. URL: www.figweb.org.

[2] Vassie, D.K. (2021). The use of documentary film footage to understand the behaviour of fig wasps. MSc thesis, University of Leeds.

[3] 黄建峰,徐睿,彭艳琼 (2018). 榕树-传粉榕小蜂非一对一共生关系的研究进展.生物多样性,26(3): 295-303. DOI: 10.17520/biods.2017219.

[4] 王波,杨小芳,陈华燕,彭艳琼 (2022). 中国榕树-榕小蜂。网址:www.figwaspcn.com.

[5] 杨丽媛,王瑞武 (2020). 榕树-榕小蜂互惠合作系统中的非对称性博弈.生物多样性,28(11): 1324-1332. DOI: 10.17520/biods.2020234.

策划制作

作者:陈一欧 科普作者

审核:黄乘明 中国科学院动物研究所研究员,中国动物学会监事

来源: 科普中国创作培育计划

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普中国创作培育计划

科普中国创作培育计划