如果说,要理解一座超级大城市的运作,那么我们就需要一张极其详细的地图,甚至要精确到每一条小巷、每一根电线、每一根水管的分布。对于我们的身体,尤其是遍布全身的神经系统(包括大脑、脊髓和延伸到身体各个角落的神经)和血管系统,这样的“神经-血管高清地图”同样至关重要,但绘制它却是异常的艰难。在以往,我们要么只能看清大脑或脊髓等局部区域(即分辨率高但视野范围小),要么能看到全身却看不清细节(即视野大但分辨率低)。

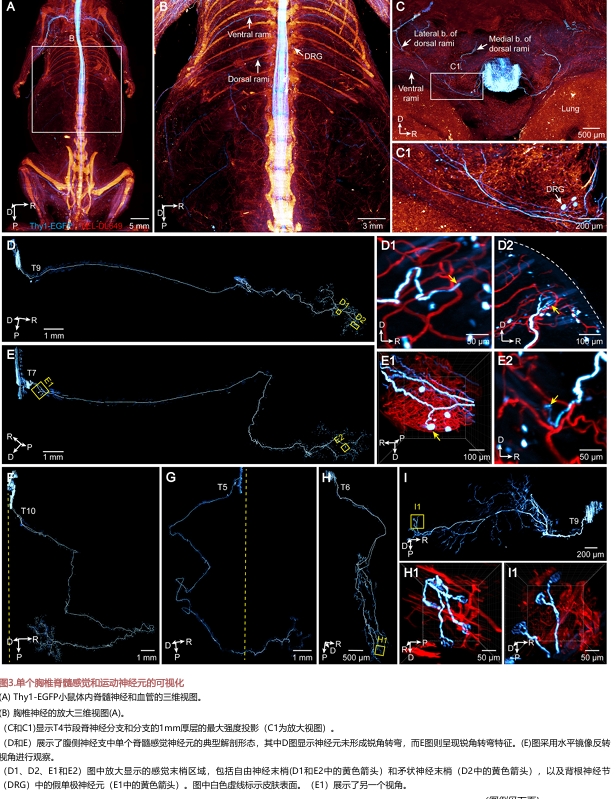

近日,中国研究团队在《细胞》(Cell)上发表了一项突破性成果:团队开发了一套名为 “ARCHmap-blockface-VISoR”的系统,能够在短短 的40小时内,以“微米级”的分辨率(即能看到单个神经细胞及其纤维的程度)完成了对整个成年小鼠全身的三维高清成像! 这如同给小鼠的身体拍了一套超高精度、无死角的“超级CT扫描”,但其精细度却足以看清最微小的神经末梢和毛细血管。

一.革命性成像技术:这项技术厉害在哪里?

1.“全身透明化”的魔法(ARCHmap):

研究人员首先对小鼠进行特殊处理,就像给标本“脱脂漂白”一样,使用一种优化的水基配方 (CUBIC-LH),结合活性灌注方法和特殊的水凝胶包埋液,让小鼠全身组织变得高度透明。同时,最大程度地保留了组织原本的形态和内部的荧光标记信号。如同把一只不透明的小鼠变成了一个晶莹剔透的“水晶小鼠”,让光线能深入穿透。

2.超高速显微术(Blockface-VISoR):

然后,将透明的“水晶小鼠”放入一个定制的仪器中。这个仪器核心是超高速荧光显微镜(VISoR)和精密切片机。它的工作方式非常巧妙:

A.原位切片:精密切片机先切掉样本表面一层(约400微米厚)

B.切面成像:超高速荧光显微镜(VISoR)立刻对刚暴露出来的新鲜切面(约600微米深度)的组织进行超高速三维扫描成像

C.循环重复:切片、成像,切片、成像……如此循环往复。

D.数据海啸:整个过程高度的自动化,约40小时就完成一只了试验小鼠的成像,而生成的数据量高达70TB(相当于数万部高清电影)!每个小体素(3D像素)仅1x1x2.5微米大小,达到了亚细胞分辨率。

E.“拼图大师”级的智能重建:面对海量且存在重叠的图像数据,中国团队开发了一套强大的软件算法。像一位超级拼图大师,根据相邻图像块之间的特征匹配,精准地将所有“薄片”图像无缝拼接、对齐,最终重建出完整、精确、均匀的高分辨率小鼠全身三维数字图像。在这个模型上,可以自由放大缩小,并观察任何的器官、组织、血管,也看清了单个神经纤维的走向和神经末梢的形态。

[图片源于此论文]

二.神经-血管高清地图:这项“高清地图”为何意义非凡?

这项技术的核心价值在于它首次在全生物尺度上实现了神经和血管系统的连接组学绘图,即清晰的描绘出了细胞层面(尤其是神经细胞)的结构、连接及其与血管等组织的相互作用。这对医学研究和未来诊疗具有深远的意义:

Ⅰ.能够精准“揪出”神经病变的源头,比如:

①周围神经系统疾病:像糖尿病周围神经病变、腕管综合征、各种神经痛等疾病,往往与特定神经纤维的损伤或信号传导异常有关。而这项技术,能以前所未有的精度直接定位损伤点,并观察神经形态的细微变化(如轴突的萎缩、脱髓鞘变化等),为理解发病机制和评估治疗效果提供直接证据。

②神经退行性疾病:虽然像阿尔茨海默、帕金森等症状主要影响中枢神经,但许多疾病(如肌萎缩侧索硬化症-ALS)也会累及运动神经元及其发出的周围神经。“神经-血管高清地图”也会直接有助于追踪疾病进程中,神经退行性变的扩散路径。

③神经损伤的修复:在神经损伤修复(如断肢再植、脊髓损伤)的研究中,精确追踪再生神经纤维的生长路径、速度和与靶器官重新连接的情况至关重要。此技术也会是评估神经再生效果的直观工具。

Ⅱ.揭秘了“神经-血管的对话”,可能革新血管及器官疾病治疗:

①高血压:我们知道,交感神经系统的过度兴奋是高血压的重要机制。该研究首次在全身尺度、亚细胞水平清晰展示了交感神经如何像“藤蔓”一样缠绕在血管周围,形成了精细的调控网络。这为研发更精准的降压药物(如靶向特定血管交感神经)或神经调控疗法(如肾脏去交感神经术的优化)提供了精确的解剖学基础。它能甚至能帮助医生理解,为什么刺激某个部位的神经能影响血压。

②免疫与炎症:神经(尤其是交感神经和迷走神经)对免疫器官和炎症反应有着强大调控作用(即俗称的“神经免疫轴”)。而“神经-血管高清地图”揭示了这些调控的精确神经通路,为利用神经刺激(如迷走神经刺激)治疗类风湿关节炎、炎症性肠病等提供了新靶点和路径优化依据。

③器官功能调控:研究清晰地展示了迷走神经如何支配胃、肠、心脏、肺等器官,甚至追踪了单个迷走神经纤维的完整路径。这对于理解胃肠功能紊乱(如胃轻瘫)、心律失常、呼吸系统疾病与神经调控的关系至关重要,也为针对特定器官神经的精准干预(如胃电刺激、迷走神经刺激治疗癫痫或心衰)铺平了道路。

④药物研发与评估的“加速器”:我们知道,一款新的药物在动物实验阶段,需要评估这种药物对全身各系统的影响,尤其是对神经和血管的潜在毒性和效果。这项技术可以高通量(快速处理多个样本)地生成全身“用药前后对比图”,清晰显示药物是否直接作用于预期的靶点(如特定神经或血管),以及是否有脱靶效应,并会极大提高药物研发效率以及安全性评估的精度。

⑤.为神经调控疗法提供“高清导航图”:如深部脑刺激(DBS)、脊髓刺激(SCS)、迷走神经刺激(VNS)等疗法,其效果往往依赖于电极放置位置的精确性。而全身的“神经-血管高清地图”,尤其是对周围神经精细分支的描绘(如迷走神经在颈、胸、腹部的复杂分支和交叉等),也为优化刺激疗法的靶点、设计更精准的刺激方案提供了前所未有的解剖学和效果的观察依据,有望显著提高药物的疗效、并减少副作用。

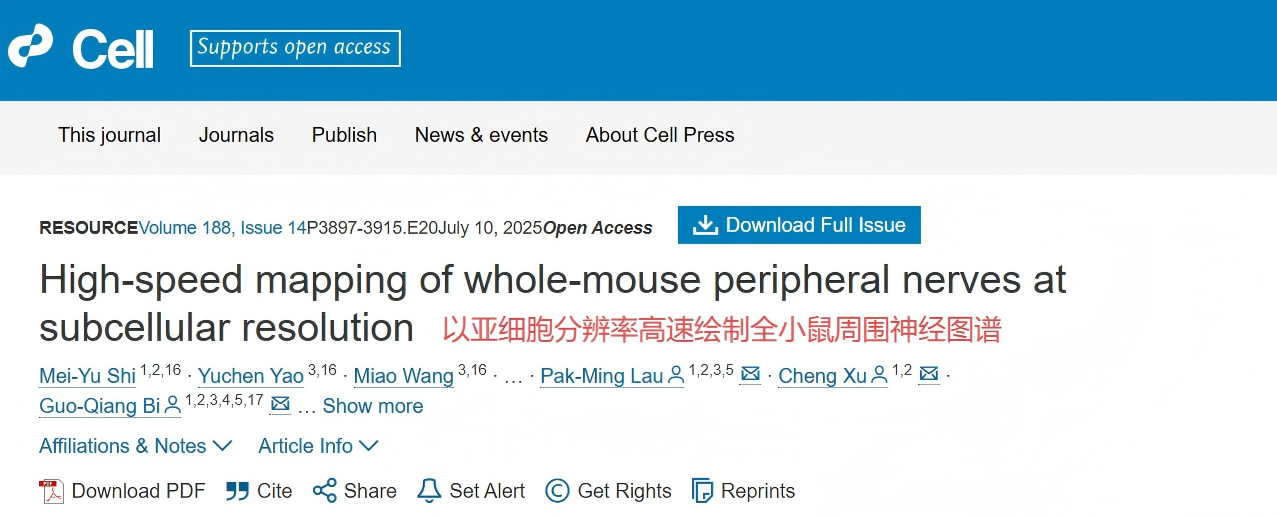

[图片源于此论文]

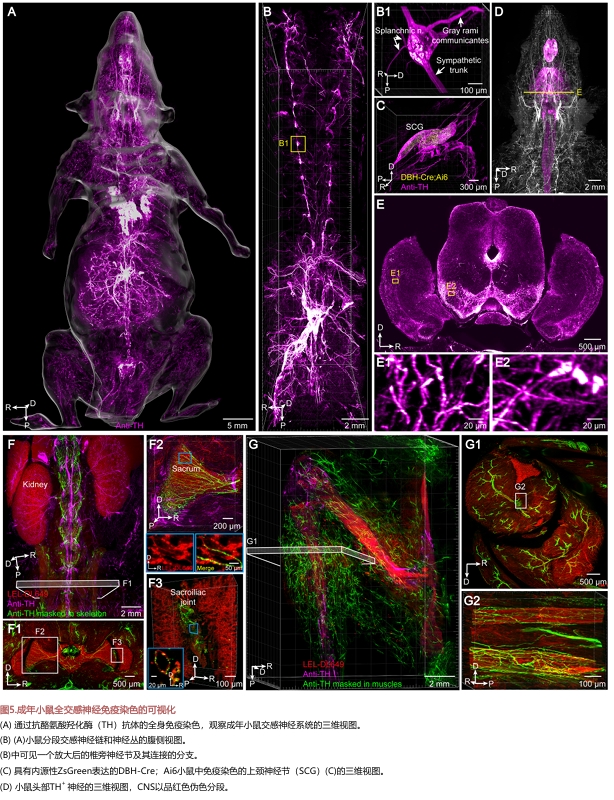

三.此项研究的严谨发现与核心科学亮点:

1.首次实现全身尺度亚细胞成像:在40小时内均匀地对整个成年小鼠进行微米级分辨率成像,克服了组织异质性、光学穿透深度和数据处理速度等重大挑战。

2.绘制出精细的神经图谱:清晰呈现了脊髓神经在腹侧支和背侧支的感觉、运动神经元的不同形态特征和投射模式,甚至追踪了191个单个脊髓神经元的完整路径。

3.应用免疫标记(抗酪氨酸羟化酶TH抗体),首次在全身尺度、亚细胞分辨率下描绘了交感神经系统的完整网络,明确了其普遍存在的血管周围分布模式(除胃肠道外),并解析了其支配各器官(如肾、脾、胰腺、膈肌)的精确路径。

4.使用的病毒标记技术,精细解析了迷走神经干的复杂结构(感觉、运动纤维的空间关系),发现了左右喉返神经之间以及迷走干之间新的交通支。更重要的是,通过这种稀疏标记,追踪了单个迷走神经元到胃或肺的投射,发现其投射路径复杂(存在对侧交叉、急转弯)但通常不会有分支,支持了迷走神经背核可能存在器官特异性功能亚区的假说。

5.兼容了多种标记策略:研究成功应用了转基因荧光蛋白表达(Thy1-EGFP, vGAT-Cre;Ai14等)、全身免疫染色(TH, αSMA等)和病毒标记(AAV),为研究不同细胞类型及其相互作用提供了强大的灵活性应用策略。

6.极高质量的血管成像:结合凝集素标记,同步实现了全身血管系统的高分辨率成像,清晰显示了从大血管到微循环(如肝窦、肾小球、肠绒毛毛细血管)等的结构,为神经-血管交互研究提供了基础。

结语:

这项 “ARCHmap-blockface-VISoR”技术堪称是生物医学成像领域的一个里程碑。它不仅为小鼠绘制了一张极其精细的全身“地图”,也为医学研究,如何理解人体复杂的生理和病理过程打开了一扇新的大门。

或许,这张“神经-血管高清地图”将成为我们解密神经系统疾病、心血管疾病、免疫性疾病、代谢性疾病等的强大工具,会极大地推动基础医学研究的深入,并引领着更精准、更有效的诊断方法和治疗策略的开发。

最后,从我们能“看清”全身的神经与血管,到对自身复杂生命的认知和掌控能力的提升,科学于细胞间的发现和创新亦从未停歇。

[图片源于此论文]

参考文献:

Shi, M., Yao, Y., Wang, M., et al. (2025). High-speed mapping of mouse peripheral nerves at subcellular resolution. Cell, 188(14), 3897-3915. https://doi.org/10.1016/j.cell.2025.06.011

来源: 紫龙科传

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

紫龙科传

紫龙科传