水,是所有生命生存的重要资源,被认为是生命的源泉。水,在我们日常生活中随处可见,不可或缺的同时也存在着潜在的危机一一溺水。溺水被定义为一种在液态介质中导致呼吸障碍的过程,简单说就是因为水导致的窒息。据统计,全世界每年有45万人死于溺水,其中过半数发生于15岁以下儿童,全球每90秒就有1人死于溺水,其中90%发生在中低收入国家(WHO 2024)。当一名儿童在水中挣扎超过60秒,脑损伤风险将骤增80%。在我国,溺水是15岁以下儿童意外伤害的首位死因,也是夏季意外伤害的重要原因。造成溺水的原因多种多样,主要为环境、意外、个人和监管等原因。提高全民健康意识,有效预防溺水的发生,才是解决这一健康问题的最佳策略。故此,由中国研究型医院学会心肺复苏学专业委员会、中华医学会灾难医学分会、中国健康管理协会健康文化委员会、中华医学会科学普及分会、《医学参考报》第一届医学科学普及工作专家委员会、《医学参考报》心肺复苏学专刊及全科医学精准健康传播专刊组成的公民生命健康科普系列指南编写专家委员会,从公众防控溺水出发,特发布《2025公民生命健康科普防控溺水指南》。

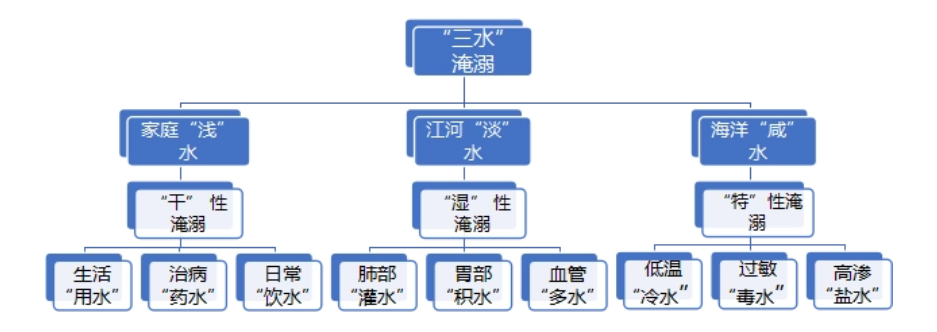

1.防控居家“浅水”干性淹溺

1.1 在溺水患者中,涉及深度较小的生活用水,引发机体应激反应所致的淹溺,俗称为 “呛死”。尸检肺内多无水,医学上常称为“干性淹溺(dry drowning)”,或“干性溺水”。常见有:一是生活“用水”淹溺(居家的浴缸、厕所、水桶、鱼缸等都可能是潜在的发生溺水的地方发生的意外);二是治病“药水”淹溺(居家的患者在服药过程中,因惊慌恐惧骤然寒冷等刺激发生的意外等);三是日常“饮水”淹溺(居家老人和儿童饮水过程中呛咳出现的神经反射导致的喉头痉挛和声门关闭出现梗阻及窒息发生的意外)。

1.2 对于缺乏自我防护能力的婴幼儿(特别是学步期儿童)和体弱易病的老年人,居家的浴缸、厕所、水桶、鱼缸等都可能是潜在的发生溺水的地方。婴幼儿5cm水深即可窒息(2024年国家伤害监测数据),老年人浴缸跌倒后溺水占居家事故的68%。保护老年人和儿童是预防居家溺水的重点。首先应该禁止学步期儿童进人浴室和厕所(或可将马桶座圈上锁),防止小儿靠近装水的水桶、水盆、浴缸、鱼缸等存在哪怕只是浅水的地方。对用浴缸洗浴或游戏的小儿应该保证时刻有人监管,且在伸手可及的距离范围内。老年人长时间受热会导致血压下降、虚脱等急性心血管事件,应该避免长时间使用盆浴、沐浴。对有泳池、水上园林、鱼池等设施的私家宅院或住宅小区,应该加建护栏设立、警示标识等安全措施,严禁儿童单独在相关区域玩耍、停留。行走不便或自理能力较差的老年人应该减少独自进入上述危险区域的机会。

1.3 干性淹溺占溺亡病例的10%-20% ,其核心机制为喉痉挛致窒息;触发因素有冷水刺激、惊恐反射致声门关闭,呼吸道完全梗阻,肺内无水(尸检仅10%肺内含水)。 高危场景有婴幼儿浴缸(5cm水深可窒息)、老年人跌倒后浴盆溺水、癫痫患者饮水呛咳。防控策略分为①儿童防护,禁止学步儿童单独进入浴室(马桶盖加锁),水桶/鱼缸加盖并远离儿童活动区;浴缸洗澡时监护人需保持“一臂距离”,全程专注看护;②老年人及患者防护,避免长时间盆浴(防虚脱跌倒),浴室安装防滑垫及扶手,癫痫、长QT综合征患者避免独自用水,饮水时采用防呛咳杯具。③防救要点:立即解除窒息、开放气道、人工呼吸、建立循环(若心脏呼吸骤停,采用胸外按压与腹部提压心肺复苏,酌情使用体外除颤器AED)。

2.防控江河“淡水”湿性淹溺

2.1 在溺水患者中,涉及江河淡水大量进入相关脏器组织所致的淹溺,可称为湿性淹溺。常见有:一是肺部“灌水”淹溺(溺水时间很长喉部肌肉松弛,水大量进入肺内以进行性呼吸窘迫和难治性低氧血症,造成可能与溺水时水进入肺部出现的“病理性盥洗”有关);二是胃部“积水”淹溺(当发生淹溺时,大部分淹溺者在淹溺时发生挣扎和呼吸运动,随着挣扎和缺氧,大量水被吞入胃内,吞水同时亦可有部分水被吸入或从胃内返流入气道);三是血管“多水”淹溺(淡水进入血液循环,引起高血容量,从而稀释血液,即低渗状态——水电解质失衡等引发心脏骤停)。

2.2 淡水溺水多出现在江、河、湖泊、水塘以及游泳池等地方。南方地区湿润多雨,江河密布,特别是水乡地区更是四处泽国,加之气候、环境和社会等复杂原因,极易发生溺水事故。因此,生活在南方之地,不论男女老幼,首先必须学会游泳并掌握水中安全和生存的技巧,有条件者应该接受心肺复苏的培训。其次,应该学会识别各种涉水安全的警示标志并主动关注气象信息,纠正边走路边看手机等不良习惯,避免和减少各种原因导致的意外或自然灾害落水。学龄儿童,特别是留守儿童每逢暑假时节,缺乏足够的监管,最易发生溺水事故。学校和家长要对其进行涉水安全和水中生存技巧的强化教育,关键是促使社会能够开放提供足够且安全的游泳区域供其活动。青壮年不可高估个人游泳技能,应该避免在陌生或存在复杂条件(水草茂盛、水下涡流、乱流、深浅不明或其他明确警告标志等)的水域下水,禁止在浅水或危险水域跳水等危险行为。应该选择在有救生员(经过培训和认证的)的游泳池或温泉进行活动、游玩,在水池中应该远离排水口或排污管,尤其是头发较长的女性。不会游泳的个人应该使用各种帮助漂浮的装置(救生圈、救生衣等),避免单独进人深水区域。禁止饮酒和服用药物后游泳或监控儿童游泳。对患有癫痫、自闭症的儿童以及长QT综合征(游泳易触发严重心律失常)等涉水高危疾病的个人,不建议进行游泳或涉水相关活动。

2.3 淡水(江、河、池)属低渗液体 ,引发 “三重病理打击”。肺泡塌陷:损伤肺泡上皮细胞,减少表面活性物质;血液稀释:致低钠/低氯血症,红细胞破裂致血管内溶血;高钾猝死:溶血后血钾骤升→心室颤动→心脏停搏。防控策略:①技能与监管并重:留守儿童暑期需强化游泳及生存训练,社区开放安全游泳场地;②青壮年禁酒禁药后下水,远离排水口/水草区(头发长者尤需警惕)。环境风险规避:识别警示标识(如“水下涡流”“深浅不明”水域),避免行走时使用手机。③防救要点:脱离水体后清醒者侧卧位防误吸,保温并送医(防迟发性肺水肿);若心脏呼吸骤停,立即解除窒息、开放气道、人工呼吸、建立循环(采用胸外按压与腹部提压心肺复苏,酌情使用体外除颤器AED)。

3.防控海洋“咸水”特性淹溺

3.1 在溺水患者中,涉及海洋咸水通过物理、化学、生物等不同因素对机体刺激所致的淹溺可称为特性淹溺。常见有:一是低温“冷水”淹溺(低温可造成机体高凝状态、高血糖、血流缓慢和心律异常,是导致淹溺死亡的重要原因之一,如浸渍综合征(immersion syndrome)是指在跌入冰水时突然死亡);二是过敏“毒水”淹溺(海洋中有毒生物如海蜇、水母等,侵袭机体过敏引发的急性喉头水肿造成的气道梗阻窒息及过敏性休克);三是高渗“盐水”淹溺(海水是高渗液体对呼吸道和肺泡有化学性刺激作用可引起急性非心源性肺水肿、低血容量、高钙血症可使心跳缓慢、心律失常、传导阻滞,甚至心跳停止)。

3.2 海水淹溺多出现在海滩游玩,从事海洋水上运动或活动以及海上工作时意外落水和海难事故等情况,抢救难度大,但可有效预防。因此,喜爱并选择海上活动首先应该学会游泳和掌握海上安全及生存知识、技能,参加学习心肺复苏课程。使用救生装置,无论是海上旅游观光(乘坐小型轮渡)、工作还是从事海上运动(摩托艇、香蕉船、帆板、帆船等)都必须熟知在何时正确穿戴救生衣,学会使用非充气式的漂浮救援装置(救生圈等)。在海滩游玩时,应注意海滩的各种警示标志和救生员的各种语言、声音(哨子、广播等)和旗语等的警示,及时发现海滩的异常状况,避开离岸流。只在有救生员(经过规范培训认证,参加过心肺复苏培训)的海滩游泳、戏水。特别重视对儿童或不会游泳者的监管和看护,保持高度的专心,避免任何分散注意力的行为,例如打电话、进食、游乐等,监管者必须学会心肺复苏。对于不会游泳的儿童,要实施可触及监管,即手随时可以触及到儿童。避免接触各种类型的水母和颜色鲜艳的海洋生物。禁止饮酒和服用药物(游泳或监护小孩时)。重视自身的身体状况,有涉水高危疾病或个人状态不良时应该及时暂停海上活动。

3.3 海水含 3.5%氯化钠+高钙/镁盐,引发 “三性损伤”,高渗性肺水肿:肺泡内液体积聚→急性呼吸窘迫;电解质毒性:高镁血症(抑制神经致肌无力)、高钙血症(心律失常);低温与生物伤害:冷水淹溺(<20℃)致浸渍综合征:迷走神经兴奋→心动过缓→停搏;水母蛰伤致过敏性喉头水肿。防控策略:①环境风险识别:只选择有救生员(持心肺复苏认证)的海滩,注意旗语警告(如红旗禁泳);避开离岸流(观察海面白色泡沫带垂直流向深水区),遇险时平行海岸游出。②特殊防护:儿童实施 “可触及监管”(监护人手臂长度范围内);禁触鲜艳海洋生物,低温海域穿戴保温潜水服。③防救要点:海水淹溺优先处理肺水肿,清醒者取半卧位,高流量吸氧(消泡剂辅助);生物蛰伤处理:用海水冲洗蛰伤处(淡水加重毒素释放),注射肾上腺素抗过敏;若心脏呼吸骤停,立即解除窒息、开放气道、人工呼吸、建立循环(采用胸外按压与腹部提压心肺复苏,酌情使用体外除颤器AED)。

4.防控“三水”淹溺体系建立

加强救生人员的培训、管理使其更有效地发挥作用,如有条件还可在岸边建立医学救助站;专职救生人员,救生人员的专业素质,直接关系到公共游泳场所淹溺者的生命,故游泳场所必须加强对这些人员的培训和管理。强调要建设一支专职救生人员队伍,每个救生员必须有相应专业资质,并受过专业培训且考试合格;救生员的业务素质主要表现在两方面:第一是观察能力,救生员必须能够及时发现游泳者的异常行为,从这些蛛丝马迹中迅速得出是否发生淹溺的正确判断,并在第一时间施以援手;救援时间越早,淹溺者的生命就越能得到保障;第二是救援能力,救生员必须有娴熟的救援技术,发现淹溺者后,救生员必须有能力使其尽快脱离危险,而不是救而无效;特别是救生员必须熟练掌握淹溺心肺复苏技术,以便在关键时刻能够拯救患者的生命。综上,只要大家有足够的警惕性,积极参加游泳和急救培训,注重涉水安全和生存的教育,重点看护好儿童及高危人群,并且能够在现场开展及时、科学的急救,就能够有效防控溺水的发生并减少其伤害,在掌握防控溺水知识的同时,亦要加强溺水应急知识的普及。对于发生溺水的患者,现场急救至关重要。

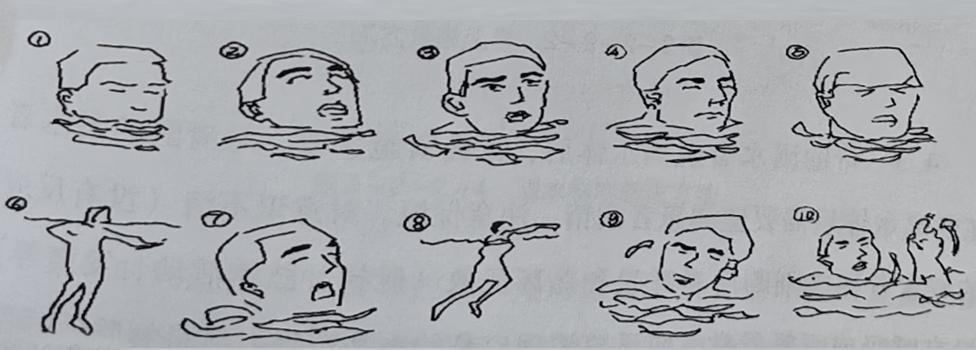

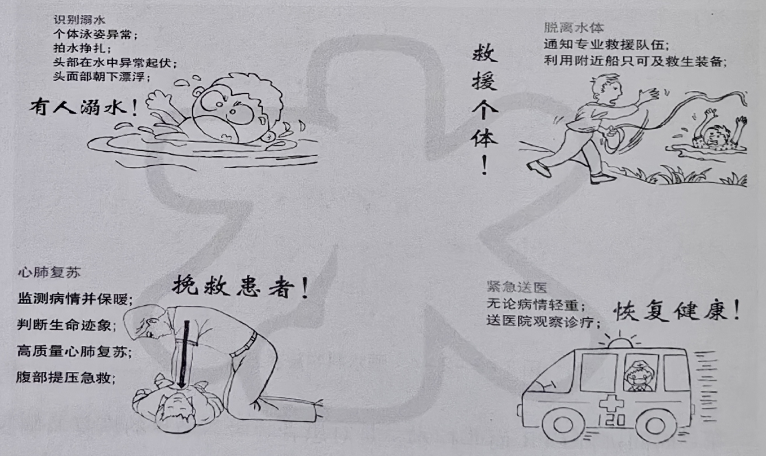

4.1 应该及早发现和识别出现溺水的个体,识别溺水的十种表现,并启动应急系统。当发现个体出现泳姿异常、拍水挣扎、头部在水中异常起伏或头面部朝下静息漂浮时,应该考虑溺水发生,需要立即通知附近救生员或拨打报警/急救电话,组织现场人员开展救援。

▲溺水的十种表现

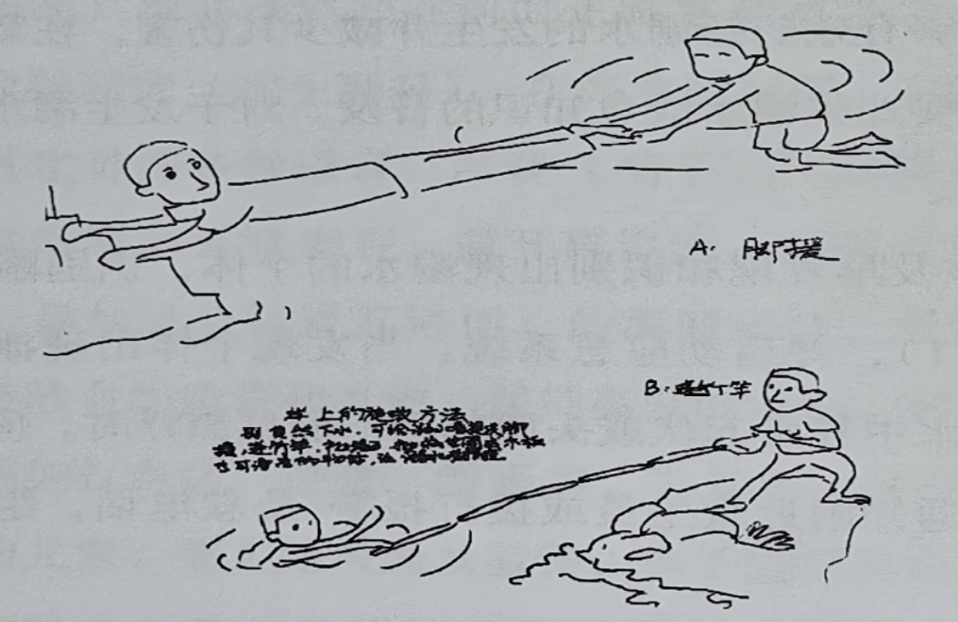

4.2 评估现场安全,利用各种可能的手段帮助溺水者脱离水体江、河、湖、海以及溪流等自然水体的水下情况十分复杂,盲目下水可能造成进一步的伤亡。因此,施救者应该在通知专业救援队伍之后,利用附近的船只(或可漂浮物体)和可及的救生装备(救生圈、竹树枝、绳索等)进行救援。对于泳池、园林、池、水库等人工水体,水下情况相对简单,可在充分利用救生装备无效的基础上,可考虑(但仍不推荐)直接下水游泳至溺水者处,安全接近溺水者(从其背侧,避免被其抓抱而产生意外)而实施救援。对被卷入离岸流的个体,应该指导其向与海岸平行的方向移动,在专业人士的指导下救援,禁止直接就地入水施救。

▲岸上施救方法

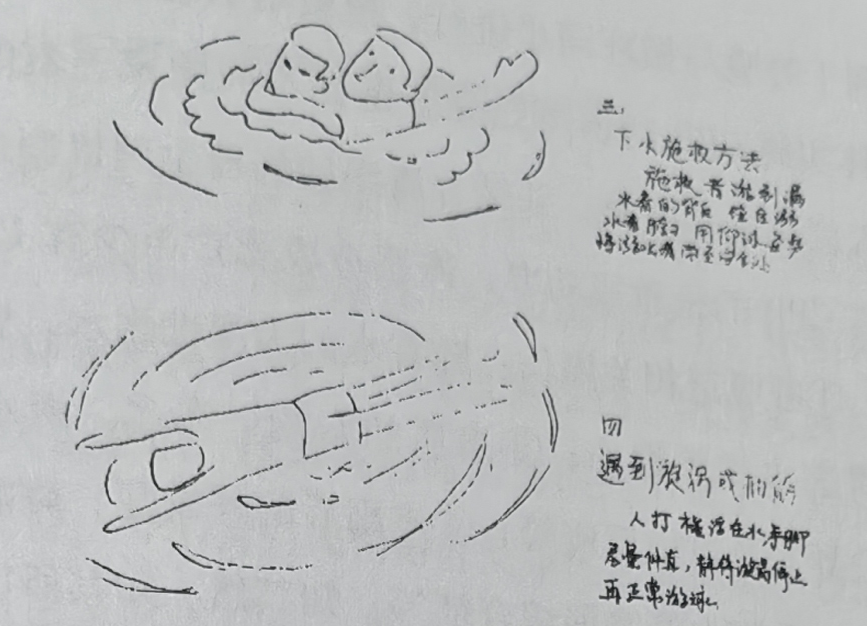

▲下水施救方法

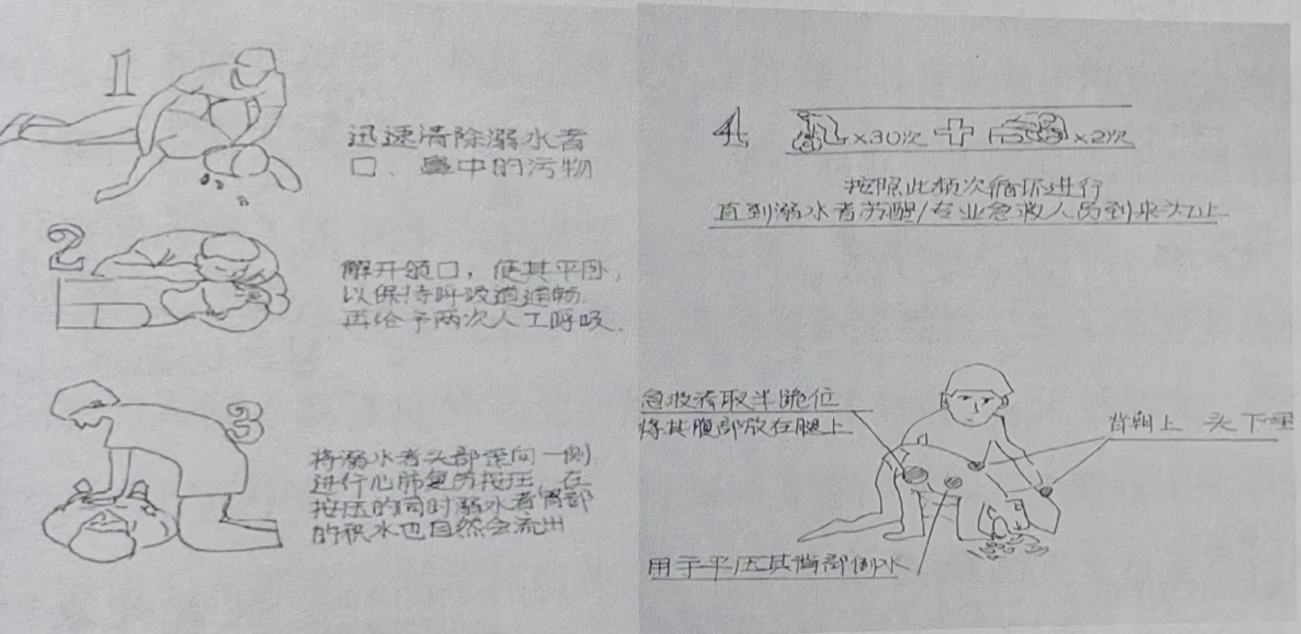

4.3 帮助溺水者脱离水体后,正确实施急救。对清醒的溺水者在脱离水体后需要监测患者病情,注意保温。对意识不清(没有反应)的溺水者迅速判断患者呼吸和循环征象(脉搏、肢体活动、发声等)没有呼吸或呼吸异常,应迅速清理口鼻的水和污物,尽量解除舌后坠如不能及时置人人工气道,可将患者头偏向一侧,立即给予人工呼吸连续5次),并实施高质量心肺复苏(按压、通气以及电除颤)直至患者恢复心跳(清醒、出现自主动作等)或专业人员到达接手。遇到有人溺水,如何科学施救?

▲溺水科学施救方法

第一时间进行心肺复苏而非控水,是对患者呼吸、循环的恢复及脑复苏最有效的支持。附近有腹部提压心肺复苏仪等急救设备时,应迅速取来实施腹部提压心肺复苏方法进行急救。腹部提压心肺复苏方法可排出气道异物,利于呼吸与循环同步进行,抢救溺水患者时尤为适用。对干DCA 患者具体实施心肺复苏时,要充分考虑到不同国家、不同地区、不同社会、不同人群等诸多差异,并结合淹溺的病理生理机制进行个性化复苏,借以提高CPR的抢救成功率。淹溺造成死亡至少有13种死法,主要分为四类:①呼吸道相关损伤:肺有水的为湿性溺水,肺无水的为干性溺水;②胃进水相关损伤;③溶质的影响:海水、淡水、冰水和泥浆、粪水的差异,及过敏反应等;④淹溺后的并发症:癫痫发作、颈损伤、减压病、毛细血管渗漏综合征等;知其然,知其所以然;故在临床实践中,每例患者均是上述多种病理过程不同程度的排列组合,对水死亡病理生理过程的深切认识,将有助于个体化复苏的成功。对仍有呼吸的患者,应该密切监测患者病情,同时尽快组织送医院。

4.4 对于明确溺水的患者,无论病情轻重,均应常规到医院进步观察、诊疗,防止潜在或后续健康损害的可能。

▲水岸急救体系

▲“三水”淹溺溺水分类示意图

【参考文献】:

[1] 刘中民,《图说灾难逃生自救丛书:水灾》,人民卫生出版社,2014年10月

[2]刘中民、王立祥,《相约健康百科丛书:灾难逃生急救》,人民卫生出版社,2024年8月

[3]王立祥,《王立祥:化“万一”》,中山大学出版社,2016年5月

[4]张重阳,李立艳 ,王立祥 ,孟庆义,中国淹溺性心脏停搏心肺复苏专家共识,中华急诊医学杂志 2020 年 8 月第 29 卷第 8 期 Chin J Emerg Med, August 2020,Vol. 29, No. 8

[5] 中国研究型医院学会心肺复苏学专业委员会.《中国心肺复苏专家共识》之腹部提压心肺复苏临床操作指南 中华危重病急救医学 ,2019 年 4 月第 31 卷第 4 期 Chin Crit Care Med,April 2019,Vol.31,No.4

[6] 张利远、陈建荣,基层医疗机构实用急救技能,江苏大学出版社,2018年12月

[7] 王立祥、刘中民,中国公众防溺水卫生健康指南,中华医学信息导报,2018年9月

[8] 王立祥,心肺复苏王立祥观点[M].北京:科学技术文献出版社,2022年12月

主审:刘中民/主笔:王立祥、刘中民、孟庆义、陈建荣、张利远、张重阳、李立艳、王洪武、李静、王明军

来源: 2025公民生命健康科普防控溺水指南

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

王立祥

王立祥