流言:“吃大蒜或洋葱可以有效防蚊”

网上经常有人说,只要多吃大蒜或洋葱这些气味浓烈的食物,身体就能散发出让蚊子避之不及的气味,从而达到防蚊的效果。

流言分析:这种说法不严谨。

虽然大蒜和洋葱确实有特殊的气味,但这种气味是否能真正起到防蚊的作用,还需要经过严格的科学验证。此外,仅仅依靠食物的气味来驱蚊,可能忽视了蚊子叮咬的真正原因以及更有效的防蚊方法。

夏天蚊虫叮咬是让人头疼的问题。坊间流传着各种"天然防蚊"妙招,其中最广为人知的便是"吃大蒜"或"切洋葱"防蚊的偏方。

这些方法简单易行,无需特殊工具或花费,因此在朋友圈和社交媒体上被广泛传播。

图库版权图片,转载使用可能引发版权纠纷

图库版权图片,转载使用可能引发版权纠纷

为什么我们会相信“大蒜驱蚊”?

“吃大蒜能防蚊”这个说法的流传,很大程度上源于我们对大蒜气味的感受和联想。那么,这种气味来源于哪种成分呢?

答案是:含硫化合物。大蒜中的大蒜素是一种含硫化合物,也是大蒜强烈、刺激性气味的来源[1]。

人们很自然地会想,既然大蒜素的气味如此强烈,连我们自己都觉得“冲”,那么对于嗅觉比人类灵敏得多的蚊子来说,岂不更是难以忍受?

这种推断,听起来似乎很有道理。于是,“通过吃大蒜,让身体散发出蚊子讨厌的气味,从而达到驱蚊效果”的说法便应运而生。洋葱、韭菜等含有类似含硫化合物的食物,也因此被纳入了“驱蚊食谱”的行列。

然而,这种基于生活经验的推测,却忽略了一个最关键的问题:我们不喜欢的气味,蚊子可不一定讨厌。

关于“吃大蒜防蚊”的说法,科学界并非没有关注。事实上,一些研究人员进行了相关实验,但大多并没有发现大蒜有助于驱蚊。

图库版权图片,转载使用可能引发版权纠纷

图库版权图片,转载使用可能引发版权纠纷

例如,2005 年在《英国皇家昆虫学会》杂志上发表的一项随机、双盲、安慰剂对照的交叉研究[2],实验人员在食用大蒜和安慰剂两种情况下暴露同样的环境中,测定蚊子的吸食次数、吸血量等维度,发现吃大蒜和安慰剂的结果并没有明显差异。

成立 100 多年的美国蚊虫控制协会(AMCA),在官网的答疑中,也特别提到吃大蒜等食物并不能有效驱蚊[3]。

为什么这些实验结果与民间流传的说法大相径庭呢?

这可能涉及到 2 点,一方面可能是气味的浓度太低,另一方面,“大蒜味”可能不是蚊子排斥的味道。

浓度低的这个问题,这涉及到大蒜素在人体内的代谢过程。当我们食用大蒜后,它会在消化道内被迅速分解和代谢,生成多种硫化物。这些硫化物中的一部分可能通过呼吸和汗液排出体外,形成我们所感知到的“大蒜味”。

然而,这些代谢产物的浓度非常低,所产生的微弱气味,无法被蚊子识别为驱蚊信号。

蚊子究竟是如何找到我们的?

浓度低是一码事儿,即便浓度高了,蚊子就怎会受影响吗?回答这个问题前,先来看看蚊子是怎么找到我们得。

蚊子找到并叮咬我们,并非凭运气,而是一个多感官协同作用的复杂而精准的过程。

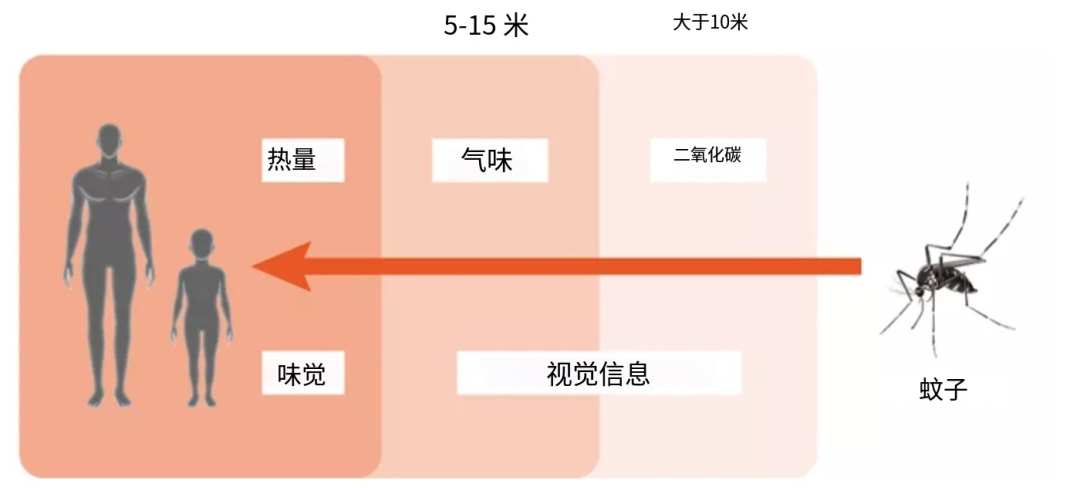

第一步:远距离探测——CO₂ 判断方向

蚊子对二氧化碳(CO₂)极其敏感。我们每次呼吸都会排出二氧化碳,形成一股从我们身体向外扩散的气流。蚊子就是顺着这股气流,从远处锁定我们的大致方位[5]。这也是为什么运动后或新陈代谢较快的人更容易吸引蚊子的原因之一,因为他们呼出的二氧化碳更多。

第二步:中距离锁定——视觉与嗅觉的结合

当蚊子飞近到大约 5-15 米的范围时,对移动的物体和深色轮廓很敏感。它们会注意到一个移动的、与背景有颜色对比的物体,并朝着这个目标飞去。这就是为什么穿深色衣服比穿浅色衣服更容易“招蚊子”的原因。

与此同时,嗅觉也在持续工作。除了二氧化碳,我们的皮肤还会挥发出数百种化学物质,形成独特的“体味”。其中,乳酸、丙酮、辛烯醇等物质对蚊子具有强烈的吸引力[6]。每个人的体味构成不同,这也是为什么有些人似乎天生就是“招蚊体质”,而有些人则不那么受蚊子“青睐”。

3、第三步:近距离着陆——温度和湿度定位

当蚊子飞到离我们身体只有几十厘米的距离时,它们会利用对温度和湿度的感知来做最后的定位。我们的身体会散发热量,为蚊子提供了清晰的“着陆信号”[7]。

了解了蚊子这套“三步走”的吸血计谋,我们就能明白,想通过吃大蒜来干扰这个复杂系统是多么困难。

我们吃下的大蒜,其代谢产物所散发出的那点微弱气味,既无法掩盖我们持续呼出的二氧化碳,也难以改变我们的体温和皮肤上数百种化学物质形成的复杂气味。在蚊子强大的多重感官系统面前,这点干扰几乎可以忽略不计。

真正科学有效的防控蚊子方法是什么?

世界卫生组织(WHO)、我国卫健委以及各国疾控机构都给出了明确的指导建议。这些建议是基于大量的科学研究和实践经验得出的,是真正能够保护我们免受蚊虫叮咬和蚊媒疾病威胁的方法。

1、清除积水

蚊子的生命周期中,卵、幼虫(孑孓)、蛹三个阶段均在水中完成,清除积水是防蚊根本。

每周检查花盆托盘、饮水机底座、地漏等,能盖的盖起来;水培植物每周换 1~2 次水并冲洗根部;垃圾要及时清理[8]。

2、物理防护

物理手段对孕妇、婴幼儿等敏感人群最为安全。

● 外出时,穿宽松、浅色长袖衣裤,减少和蚊子接触;

● 窗户选择孔径小的金属纱网,配合密封条使用,使用纱门,可以减少蚊子进入室内;

● 室内有蚊子,可以使用蚊帐隔离、电蚊拍、灭蚊灯等方式。

3、化学防护

化学防护有杀虫剂、电蚊香、驱蚊液等,其中最常用的就是驱蚊液,外出时在皮肤上喷几下,蚊子不敢接近。

美国环境署(EWG)建议优先选择的驱蚊成分:避蚊胺(DEET)、派卡瑞丁、驱蚊酯(IR3535),如果没有,也可以考虑柠檬桉叶油及其衍生物、2-十一酮[9]。

需要注意以下几点:

1)6 月龄以下婴儿仅用物理防护,6 个月以上的宝宝,在使用时注意成分和浓度;

2)过敏体质的朋友使用前先在皮肤上小面积测试,没异常表现可大范围使用;出现红肿立即停用并冷敷;

3)如果同时用防晒霜,需要先涂防晒霜,再喷驱蚊剂。

4、其他

香水的气味会吸引蚊子,户外时尽量不喷。另外,每天洗澡,帮助清除皮肤上的汗液,减少蚊子的攻击。

照“谣”镜

此类谣言是典型的利用部分科学事实,通过混淆概念、忽略剂量、缺乏人体证据而传播的伪科学谣言。

因此,辨别时抓住“体内外差异”、“有效剂量”、“人体实证”和“权威信源”这几个核心点。对于将“天然食物”神化成解决复杂问题“万灵药”的说法,更要提高警惕,多方查证人体证据在哪里。

策划制作

作者丨李纯 注册营养师 中国科普作家协会会员

审核丨彩万志 中国农业大学教授 中国昆虫学会副理事长 北京昆虫学会理事长

来源: 科学辟谣

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科学辟谣

科学辟谣